La versione originale di questa nota è stata pubblicata il 31 gennaio 2025. Alla luce dei dati disponibili più recenti, abbiamo modificato la Fig. 4 e la Tav. 1, e adeguato il testo di conseguenza.

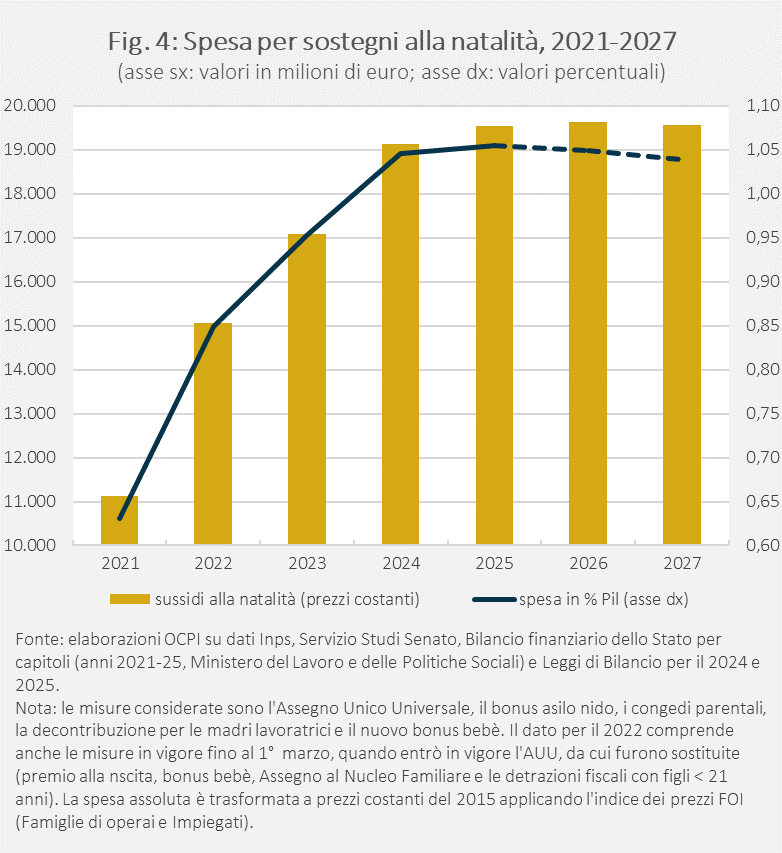

Negli ultimi anni, la spesa per la natalità è cresciuta principalmente per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale dal 1° marzo 2022 e per la sua entrata a regime nel 2023-24. Nonostante l’introduzione di nuove misure, come il “bonus bebè” e la decontribuzione per madri lavoratrici, il rapporto tra spesa per la natalità e Pil dovrebbe rimanere stabile fino al 2027, su un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei. L’impatto della spesa sulla natalità è incerto, ma la letteratura economica suggerisce che i trasferimenti monetari (attualmente oltre il 90% della spesa) siano meno efficaci delle misure per conciliare la vita familiare e professionale, come i congedi parentali e gli asili nido.

* * *

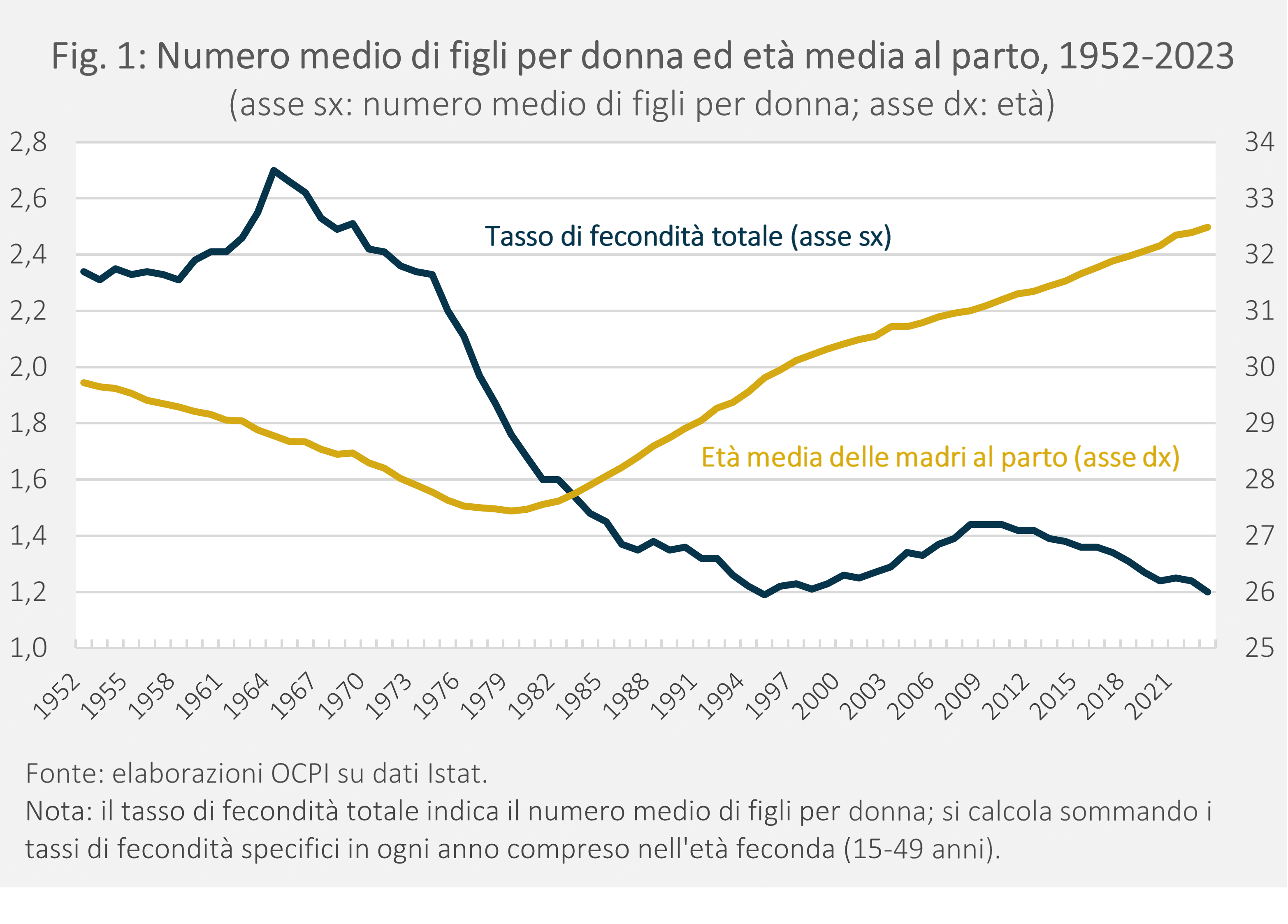

Il calo della natalità è una delle prime cause del cambiamento demografico in corso. Nel 2023, il numero medio di figli per donna in Italia è stato 1,20, vicino al minimo storico del 1995 (1,19). Dalla metà degli anni ’80, il dato oscilla tra l’1,2 e l’1,4, ben al di sotto della soglia di rimpiazzo (2,1). Parallelamente, è aumentata l’età media delle donne al parto, riflettendo un cambiamento nelle preferenze sulla genitorialità, dovuto a diversi fattori (Fig. 1).[1]

La bassa fecondità e la riduzione del numero di potenziali madri hanno determinato un record negativo di nuovi nati ogni anno dal 2009.

Queste tendenze danneggiano i conti pubblici (con la crescita della spesa per pensioni, sanità e assistenza, non sufficientemente compensata dal calo delle spese per l’istruzione legato al minor numeri di giovani) e la crescita economica (in conseguenza a riduzione e invecchiamento della forza lavoro, minore offerta di competenze, minore produttività).[2]

Il calo demografico può essere bilanciato dall’immigrazione e sarebbe illusorio pensare che i suoi effetti possano essere compensati solo da una maggiore natalità.[3] Tuttavia, viste le tensioni sociali legate a un’immigrazione troppo rapida, rilanciare la natalità resta importante. Quanto spendiamo a questo fine?

La spesa pubblica per la famiglia

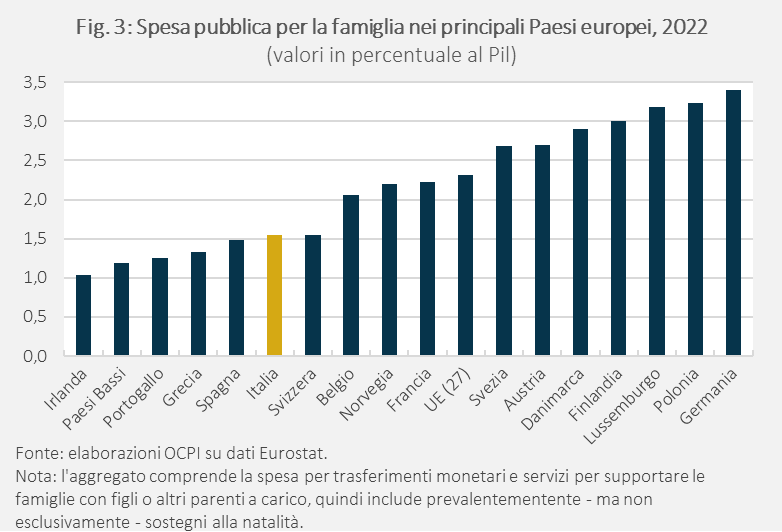

Il concetto di “spesa per la natalità” non è precisamente definito, ma i dati Eurostat sulla spesa pubblica per la famiglia sono un buon punto di partenza. Questi comprendono i trasferimenti e i servizi per supportare le famiglie con figli o altri parenti a carico: le misure per la natalità sono quindi incluse, ma non coincidenti.[4]

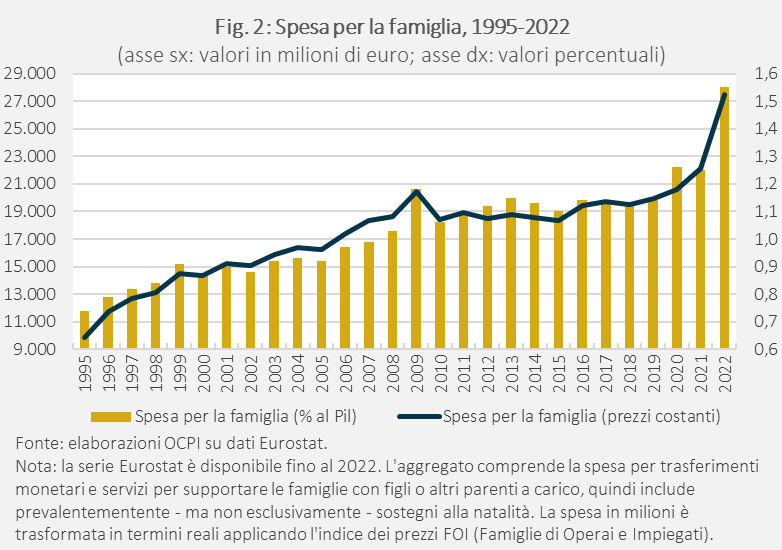

Negli ultimi trent’anni la spesa per le famiglie in Italia è aumentata rispetto al Pil (Fig. 2), da 0,74 punti nel 1995 a 1,25 punti nel 2021 (22 miliardi di euro, contro i 10 del 1995, al netto dell’inflazione). Nel 2022 c’è stato un aumento sostanziale per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) che ha inglobato e potenziato precedenti sussidi (vedi sotto), aumentando la spesa totale di 5 miliardi al netto dell’inflazione.

Nonostante questa tendenza positiva, la spesa rimane bassa nel confronto con i principali Paesi europei. Nel 2022 l’Italia spendeva per la famiglia quanto la Spagna in percentuale al Pil, ma 0,7 punti meno della Francia, 0,8 meno della media europea, 1,1 punti meno della Svezia e quasi due punti meno della Germania (Fig. 3).[5]

Le misure per la natalità dal 2022

Per focalizzarci specificatamente sulle spese per la natalità negli ultimi anni, abbiamo considerato la somma di cinque voci:

- L’Assegno Unico Universale (AUU) è la principale misura con 19,8 miliardi spesi nel 2024 (Tav.1). Dal 1° marzo 2022 ha sostituito altri strumenti: l’Assegno al Nucleo Familiare, il bonus bebè, il premio alla nascita e le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. L’AUU ha esteso i benefici a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni, indipendentemente dal reddito, seppure con importi crescenti in base all’ISEE, alla presenza di figli con disabilità e alla numerosità del nucleo famigliare (vedi la pagina dedicata). L’AUU, introdotto dal Governo Draghi nel 2022 e entrato a regime nel 2023 (con un aumento di spesa di circa 6 miliardi), è stato poi potenziato dall'attuale governo (vedi sotto);

- Il congedo parentale retribuito tra il 30% e l’80% fino a sei mesi per ciascun genitore (2,5 miliardi nel 2024, vedi il link), in aggiunta ai congedi obbligatori di maternità e paternità. L’indennità di congedo parentale è stata estesa e potenziata dal 2022; la Legge di Bilancio (LdB) per il 2025 prevede un mese aggiuntivo retribuito all’80% entro il sesto anno di vita del figlio (per un totale di tre mesi complessivi tra i due genitori);

- Un bonus per la retta dell’asilo nido (0,6 miliardi nel 2024), per famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro, anch’esso potenziato negli anni e aumentato da 3.000 a 3.600 euro nella LdB per il 2025;

- L’esenzione dai contributi previdenziali per le madri lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due o più figli e un reddito fino a 40.000 euro (0,6 miliardi nel 2024). Introdotta nella LdB per il 2024, la misura è stata estesa nella LdB per il 2025 alle lavoratrici autonome o dipendenti a tempo determinato, ma l’esenzione è diventata parziale, non più totale come nel primo anno (vedi il link);

- Un bonus da 1.000 euro (“bonus bebè”; 330 milioni nel 2025) per i nati nel 2025, per famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, introdotto nella LdB per il 2025 (non si tratta di una novità assoluta, una misura simile era confluita nell’AUU nel 2022).

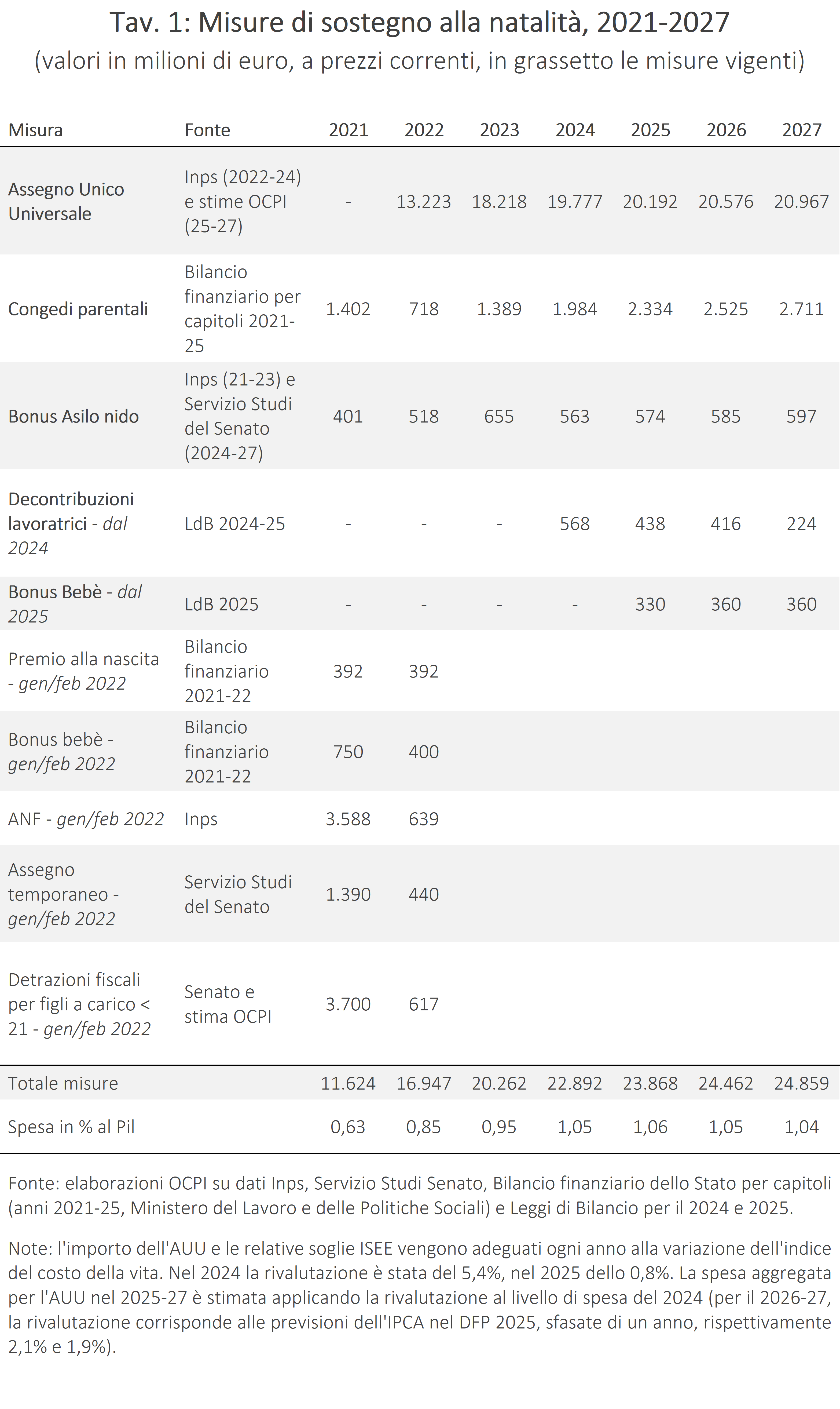

La spesa complessiva per queste cinque voci è aumentata a prezzi costanti da 11 miliardi nel 2021 a 19 miliardi nel 2024 (+0,34 punti di Pil). (Fig. 4).[6] L’incremento maggiore è stato tra il 2021 e il 2022 (+4 miliardi a prezzi costanti), per effetto dell’introduzione dell’AUU, seguito da una crescita più moderata tra il 2022 e il 2024 (+2 miliardi all’anno), per l’entrata a regime dell’AUU (nel 2022 era presente solo per 10 mesi) e grazie all’incremento del 50% dello stesso AUU per i primi tre anni di vita dei figli e per i nuclei familiari con più di quattro figli.[7]

La crescita tra il 2023 e il 2024 si deve anche alle più recenti misure introdotte (decontribuzione e bonus bebè) e al potenziamento dei congedi (vedi la Tav. 1 per i valori a prezzi correnti).

Tenendo conto della Legge di Bilancio per il 2025, la spesa per la natalità aumenterebbe leggermente in valore assoluto al netto dell’inflazione nel 2025-27, rimanendo invece pressoché costante in percentuale al Pil, comunque sopra al livello del 2023 di 0,1 punti (+2,5 mld a prezzi costanti).

Le misure esistenti sono efficaci?

Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), l’AUU è una misura progressiva che ha aumentato i benefici per circa tre quarti delle famiglie, con un impatto maggiore sui redditi più bassi, risultando efficace dal punto di vista redistributivo.[8] Tuttavia, è difficile valutare se l’AUU e gli altri incentivi abbiano un effetto significativo sulla natalità.[9] La letteratura economica suggerisce che un aumento di un punto percentuale della spesa pubblica per la famiglia rispetto al Pil possa aumentare il tasso di fertilità tra 0,25 e 0,3 punti.[10] Altri studi stimano però elasticità più basse. In generale l’efficacia della spesa dipende dal tipo di politica a cui è destinata: le misure che facilitano la conciliazione vita-lavoro (come gli asili nido e i congedi parentali) sembrano avere un impatto maggiore sulla decisione di avere dei figli rispetto ai benefici monetari, che tuttalpiù inducono ad anticipare tale decisione quando è già stata presa.[11]

Oltre al basso livello della spesa rispetto ad altri Paesi, vanno affrontati altri due problemi per potenziare le politiche per la natalità in Italia. Primo, le ultime misure introdotte non sono strutturali, bensì condizionate al rinnovo annuale. Per pianificare la scelta di un figlio nel medio termine, le famiglie devono poter contare su misure continuative. Secondo, anche misure strutturali come l’AUU, per quanto importanti, potrebbero non essere sufficienti. La spesa per la natalità in Italia è costituita per oltre il 90% da trasferimenti monetari che integrano il reddito dei beneficiari. Ma il reddito non è l’unico fattore che determina la stabilità economica di una famiglia. A questa concorrono anche le prospettive di carriera stabili, che le donne spesso non riescono a conciliare con la maternità. Perciò sarebbe opportuno indirizzare una parte maggiore della spesa verso migliori servizi pubblici per conciliare vita familiare e professionale. L’ultima revisione del PNRR sembra peraltro orientata nella direzione opposta, avendo rivisto al ribasso gli impegni sui nuovi posti negli asili nido, da 264 mila a 150 mila posti.[12] Questo stimolerebbe al contempo la partecipazione delle donne alla forza lavoro, che in Italia è la più bassa d’Europa (62% nel 2023).

[1] Vedi A. Rosina, R. Impicciatore, Storia demografica d’Italia, Roma, Carocci, 2022. Per una rassegna più ampia delle interpretazioni proposte in letteratura, vedi M. Doepke, A. Hannusch, F. Kindermann, M. Tertilt, “The economics of fertility: a new era”, Handbook of the Economics of Fertility, Amsterdam, Elsevier, 2023. Per una discussione introduttiva, vedi la nostra precedente nota “Quali fattori incidono sulla scelta di avere figli?”, 10 novembre 2022.

[2] Per approfondire il legame tra invecchiamento e sostenibilità della spesa pubblica, vedi “2024 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States”, Commissione europea, aprile 2024, e la nostra nota “Crisi demografica e sostenibilità del debito”, 26 maggio 2023. Per un quadro dettagliato sugli scenari di offerta di lavoro in Italia, vedi “Rapporto Demografia e forza lavoro”, CNEL, dicembre 2024. Il rapporto Draghi (“The future of European Competitiveness”, Commissione europea, settembre 2024) cita tra le cause della scarsità di competenze sul mercato del lavoro anche il declino demografico.

[3] Vedi la nostra precedente nota “Si può evitare un aumento dell’immigrazione con una maggiore natalità?”, 29 giugno 2023.

[4] La spesa per la famiglia è raccolta nel database ESSPROSS (vedi il manuale, p. 72). Non sono inclusi i trasferimenti generici, come quelli per mitigare l’impatto dei rincari del costo dell’energia nel 2021-22. Sull’argomento, vedi anche la nostra nota “La spesa pubblica per la famiglia”, 25 novembre 2022.

[5] Per un confronto tra le misure in vigore nei Paesi europei, un utile strumento sono le tabelle riepilogative del database MISSOC.

[6] La stima è ottenuta sommando il costo delle singole misure, indicato nelle fonti ufficiali (come gli Osservatori statistici dell’Inps) oppure ricostruito a partire dal Bilancio finanziario per azioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Mef del 2022, a cui si aggiungono gli stanziamenti nelle Leggi di Bilancio per gli anni 2023-25.

[7] L’incremento del 50% per il primo anno di vita dei figli era a beneficio di tutte le famiglie, mentre lo stesso incremento tra il primo e il terzo anno era rivolto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Per le famiglie con più di quattro figli veniva incrementata del 50% la spettante maggiorazione forfettaria di 100 euro.

[8] In particolare, l’estensione della platea dei beneficiari rispetto a quella delle misure previgenti ha sostenuto soprattutto le famiglie con redditi più bassi (primi tre decili), mentre il ridisegno delle misure ha beneficiato i nuclei con redditi intermedi (IV-VI decile). Vedi il rapporto “Assegno unico universale: effetti distributivi e interazione con la riforma dell’Irpef”, Ufficio Parlamentare di Bilancio, 31 marzo 2022.

[9] Vedi anche la nostra precedente nota “Come arginare il crollo demografico: l’efficacia dei sostegni alle famiglie”, 4 febbraio 2019.

[10] Si tratta di un effetto medio nei principali Paesi OCSE, variabile da Paese a Paese. Per esempio, sembra che la correlazione fra spesa pubblica e fecondità sia più debole nei Paesi in cui il tasso di fecondità è più basso (come l’Italia). Vedi T.T. Zhang et al., “The Effect of Family Fertility Support Policies on Fertility, Their Contribution, and Policy Pathways to Fertility Improvement in OECD Countries”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(6), 2023, e C. Olivetti, B. Petrongolo, “The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from a Century of Legislation in High-Income Countries”, Journal of Economic Perspectives, 31(1), 2017, pp. 205-230.

[11] A. Aassve, T. Lappegård, “Cash-Benefit Policy and Childbearing Decisions in Norway”, Marriage & Family Review, 46(3), 2010, pp. 149-169; O. Thévenon, A.H. Gauthier; “Family policies in developed countries: a ‘fertility-booster’ with side-effects”, Community, Work & Family, 14(2), 2011; pp. 197-216.

[12] In Germania una riforma di vent’anni fa ha reso universale l’accesso agli asili nido pubblici, contribuendo all’aumento del tasso di fecondità. Vedi S. Bauernschuster, T. Hener, H. Rainer, “Children of a (policy) revolution: the introduction of universal child care and its effect on fertility”, Journal of the European Economic Association, 14(4), 2015, pp. 975-1005, secondo cui un aumento del 10% nella spesa pubblica per gli asili nido corrisponde a un aumento del 2,8% del tasso di fecondità (elasticità di 0,28).