La sanità è al centro del dibattito politico attuale: la maggioranza sostiene di averne incrementato i finanziamenti ai livelli più alti di sempre, mentre dall’opposizione arrivano accuse di “definanziamento” del Servizio Sanitario Nazionale. Analizzando la dinamica dei finanziamenti del SSN a partire dal 2000 si evidenziano tre fasi, sostanzialmente separate dalle crisi più importanti dell’ultimo quarto di secolo. Dopo una fase di rapida crescita, il trend si è interrotto a seguito delle due recessioni (crisi finanziaria del 2008 e crisi del debito sovrano europeo del 2010-2011). Dal 2008 al 2019, infatti, il finanziamento in termini reali si è ridotto di quasi l’1 per cento l’anno. Con l’emergenza pandemica gli stanziamenti sono cresciuti del 5,6 per cento in termini reali ma limitatamente al 2020, tornando poi a decrescere negli anni successivi, anche per la necessità di ridurre l’indebitamento netto esploso negli anni della pandemia. Per il 2024, le stime sembrano suggerire un rimbalzo del finanziamento in termini reali, comunque non sufficiente a compensare l’erosione causata dell’inflazione degli ultimi anni.

* * *

Una delle questioni aperte nel dibattito tra l’attuale maggioranza e l’opposizione riguarda la sanità. L’opposizione ha più volte accusato il governo di “definanziare la sanità pubblica e svuotare i reparti”, criticando l’attuale politica del governo “per i tagli alla sanità e per i lunghi tempi di attesa per alcuni esami diagnostici”.[1] I partiti di governo hanno sempre ribattuto a questa accusa sostenendo che l’attuale governo è quello che ha messo più soldi nella storia d’Italia sulla sanità, arrivando a 134 miliardi di euro per il 2024.[2]

Questa nota prova a fare un po’ di chiarezza sull’argomento, ripercorrendo la storia del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a partire dal 2000 a oggi, tramite i dati ufficiali pubblicati dal MEF nei Rapporti di Monitoraggio della Spesa Sanitaria. Una prima osservazione, per quanto banale, è che il finanziamento viene spesso usato come sinonimo di spesa sanitaria ma chiaramente i due concetti andrebbero tenuti ben distinti perché il finanziamento lo decide il governo (con gli stanziamenti della legge di bilancio e le eventuali integrazioni in corso d’anno, come avvenuto più volte durante l’emergenza pandemica) mentre la spesa la determinano le regioni. È proprio il disallineamento tra finanziamento e spesa che ha generato e continua a generare problemi di responsabilizzazione che sfociano nei disavanzi regionali di gestione.[3] Una seconda osservazione è che la determinazione del governo riguarda il finanziamento “ordinario” del SSN, cioè il Fabbisogno Sanitario Nazionale Standard necessario per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di equità, efficacia e appropriatezza. Il finanziamento “ordinario” si distingue da quello “effettivo” cui si arriva sommando le entrate proprie degli enti del SSN (quali i ticket e i ricavi dell’attività intramoenia). Finanziamento ordinario ed effettivo servono per finanziare la spesa corrente del SSN, non quella in conto capitale.[4]

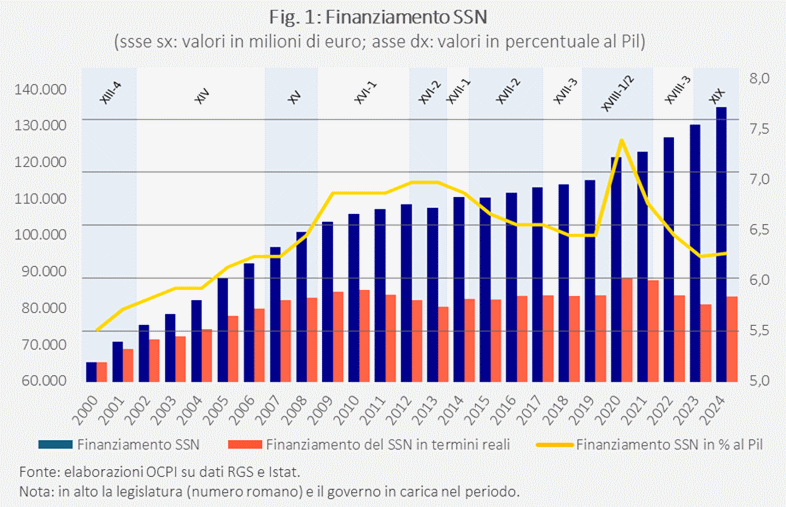

La Fig. 1 ricostruisce il finanziamento “ordinario” del SSN in termini nominali e in percentuale del Pil, mostrando anche i governi che si sono succeduti nelle diverse legislature dal 2000 a oggi.[5] Come si nota, il finanziamento della sanità italiana ha subito variazioni significative nel corso degli anni. Si riscontrano sostanzialmente tre fasi distinte: una prima fase che dura fino all’innesco della crisi finanziaria del 2008-2009, una seconda fase che segue fino alla crisi del Covid ed una terza caratterizzata dalla pandemia. La prima è una fase di forte espansione del finanziamento, che passa in termini nominali da 66 miliardi nel 2000 a 97 miliardi nel 2009 (cioè, dal 5,5 al 6,8 in percentuale del Pil). La crisi finanziaria ha come conseguenza un rallentamento del finanziamento (e addirittura una riduzione in termini nominali tra il 2012 e il 2013, nel pieno della crisi dei debiti sovrani). Nella fase di uscita dalla crisi, tutti i governi che si succedono aumentano il finanziamento di circa un miliardo di euro all’anno, portandolo da 110 a 114 miliardi di euro tra 2015 e 2019, una politica che però si traduce in una riduzione del finanziamento in percentuale del Pil dal 6,6 al 6,4 per cento (e una sostanziale stabilizzazione in termini reali). Alla vigilia della pandemia, con la legge di bilancio per il 2020, il governo Conte II “ritorna ad investire nel SSN” passando da 1 a 2 miliardi di incremento del finanziamento.[6] Ma con l’avvento della pandemia si registra un aumento ben più consistente del finanziamento in corso d’anno: il finanziamento cresce di circa 6 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, che consente di raggiungere il 7,3 per cento del Pil (anche per la consistente riduzione dell’attività economica).

L’aumento delle risorse al settore è chiaramente legato alle esigenze dettate dalla pandemia. Quando si torna a tempi normali, fuori dall’emergenza anche per l’economia, il finanziamento riprende i trend precedenti: in termini nominali si arriva nel 2023 a 129 miliardi di euro, il 6,2 per cento del Pil; per il 2024, si arriverebbe ad un finanziamento tra i 134 e i 135 miliardi di euro.[7] Se le stime Def sull’inflazione (1,2 per cento) e sulla crescita reale del Pil (1 per cento) si rivelassero corrette, rispetto al 2023 si osserverebbe un finanziamento costante in percentuale del Pil (6,2 per cento) e una modesta crescita in termini reali (2,6 per cento) dopo tre anni di riduzione.

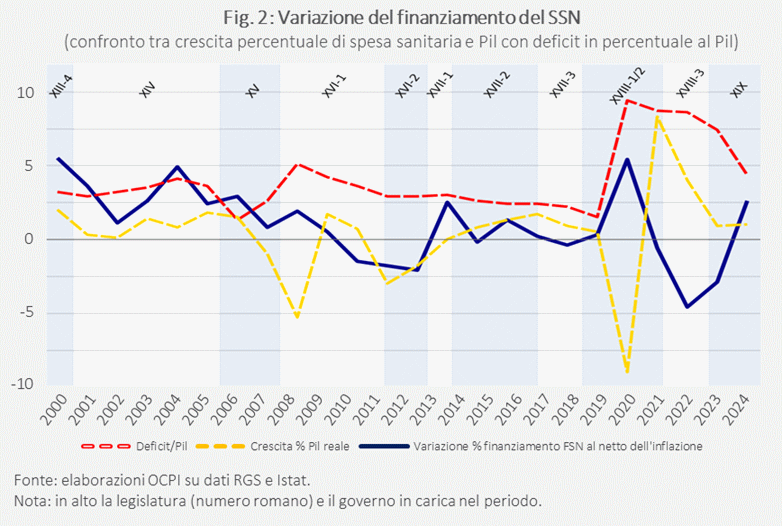

La dinamica del finanziamento negli anni del Covid in percentuale del Pil (una forte crescita seguita da una riduzione altrettanto marcata dopo il picco del 2020) suggerisce di prendere in considerazione la crescita del Pil, nominale e reale, nella valutazione delle allocazioni definite dai governi che si sono succeduti alla guida del paese. La Fig. 2 mostra proprio la crescita economica e la variazione del finanziamento al SSN in termini reali, assieme al dato sull’indebitamento netto, l’altra variabile che può influenzare le scelte dell’esecutivo. La crescita dei fondi stanziati per il SSN oscilla, rimanendo sempre positiva, nel primo decennio del ventunesimo secolo, arrivando a tassi negativi durante la crisi dei debiti sovrani. La riduzione in termini reali coincide con il periodo della doppia recessione seguita alla crisi finanziaria (2008-2009 e 2011-2012), recessioni alle quali la politica di bilancio non ha potuto rispondere adeguatamente, nonostante la crescita del disavanzo.

Con la ripresa dell’economia, la variazione del finanziamento al SSN supera la crescita del Pil solo nel 2014. L’anno della pandemia, il 2020, rappresenta una eccezione: a fronte di un crollo dell’attività economica si osserva una crescita del finanziamento al SSN. Questa eccezionalità rientra già nel 2021, quando il rimbalzo del Pil si traduce in un rallentamento dei finanziamenti al SSN. Dopo il minimo raggiunto nel 2023 (dato dalla combinazione del -4,6 per cento del 2022 rispetto al 2021 e -2,9 per cento del 2023 rispetto al 2022), il finanziamento in termini reali mostra un’inversione di tendenza, crescendo (se le stime si rivelassero corrette) del 2,6 per cento nel 2024, quindi quasi compensando il calo del 2023.

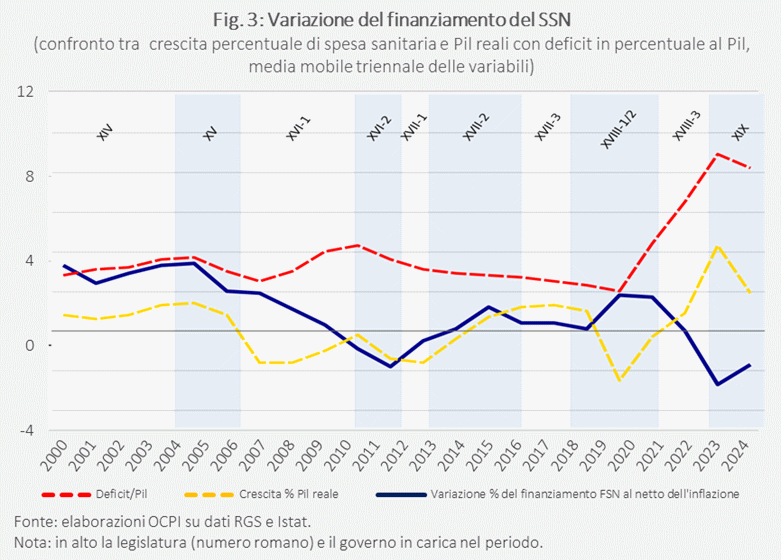

Utilizzando una media mobile triennale per smussare il peso di valori estremi per tutte le variabili precedentemente considerate, la Fig. 3 conferma quanto già osservato con la Fig. 2: a partire dallo stop imposto dalla crisi finanziaria e dalla crisi dei debiti sovrani, il finanziamento del SSN si muove nell’intorno della crescita reale dell’economia, con un disavanzo pubblico in leggera riduzione. Questo processo si interrompe con la pandemia: a fronte di un crollo del Pil, crescono i finanziamenti reali al SSN. Con l’uscita dalla pandemia si osserva il fenomeno opposto: la crescita reale del Pil è più veloce della crescita del finanziamento al SSN.

A prezzi del 2000, il finanziamento del SSN per il 2024 si collocherebbe a un livello più basso, anche se di poco, di quello del 2010 (83 contro 85 miliardi) e di poco inferiore a quello del 2019 (di 300 milioni). Sebbene dunque, in termini nominali non si è mai speso così tanto, in termini reali siamo tornati a livelli antecedenti il Covid, con un disavanzo molto più alto che dovrà essere ridotto nei prossimi anni. Un processo che renderà molto complicato aumentare significativamente i fondi per il SSN nei prossimi anni in assenza di una robusta crescita economica.

[1] Sull’argomento vedi “Europee 2024, Elly Schlein lancia la nuova campagna del PD”, Partito Democratico, 15 aprile 2024.

[2] Vedi “Meloni-Schlein: nuovo duello sulla sanità”, QuotidianoSanità, 20 aprile 2024.

[3] Il dibattito degli anni Novanta ha provato ad affrontare la questione della responsabilizzazione attraverso una revisione delle fonti di finanziamento della sanità, introducendo imposte regionali. Si veda, per esempio, la nostra precedente nota “Autonomia differenziata senza autonomia fiscale?”, 19 gennaio 2023; su questo tema ritorneremo in una prossima nota.

[4] Al finanziamento della spesa in conto capitale si riferiscono gli 1,2 miliardi di presunti tagli sui quali insiste la segretaria del PD, nell’ambito delle risorse del PNRR. La risposta del governo, su questo punto, è che i fondi sono disponibili nell’ambito del famoso art. 20 della legge 67/1988 con la quale si è tipicamente finanziato l’ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.

[5] Le legislature riportate nelle figure sono le seguenti: XIII legislatura, quarto governo presidente del consiglio Amato; XXI legislatura, governi Berlusconi II e III; la XV legislatura ha avuto come primo ministro Prodi; XVI legislatura, governo Berlusconi IV e Monti; XVII legislatura, governi Letta, Renzi e Gentiloni; XVIII legislatura, governi Conte I e II e governo Draghi; infine la corrente legislatura, la XIX, con il governo Meloni.

[6] Si veda “Patto per la salute, Speranza: Paese più unito e SSN più forte”, Ministero della Salute, 18 dicembre 2019.

[7] Si vedano la nostra precedente nota “Le proposte del ddl Bilancio in materia di sanità”, 3 novembre 2023, e l’audizione UPB.