Il governo ha indicato l’intenzione di lanciare un Piano Casa per favorire l’acquisto di abitazioni a prezzi o affitti calmierati per le famiglie che non riescono ad affrontare i prezzi di mercato. Stimiamo che per costruire 50.000 abitazioni servano circa 12,5 miliardi, poco meno del costo del “Ponte sullo Stretto”.

* * *

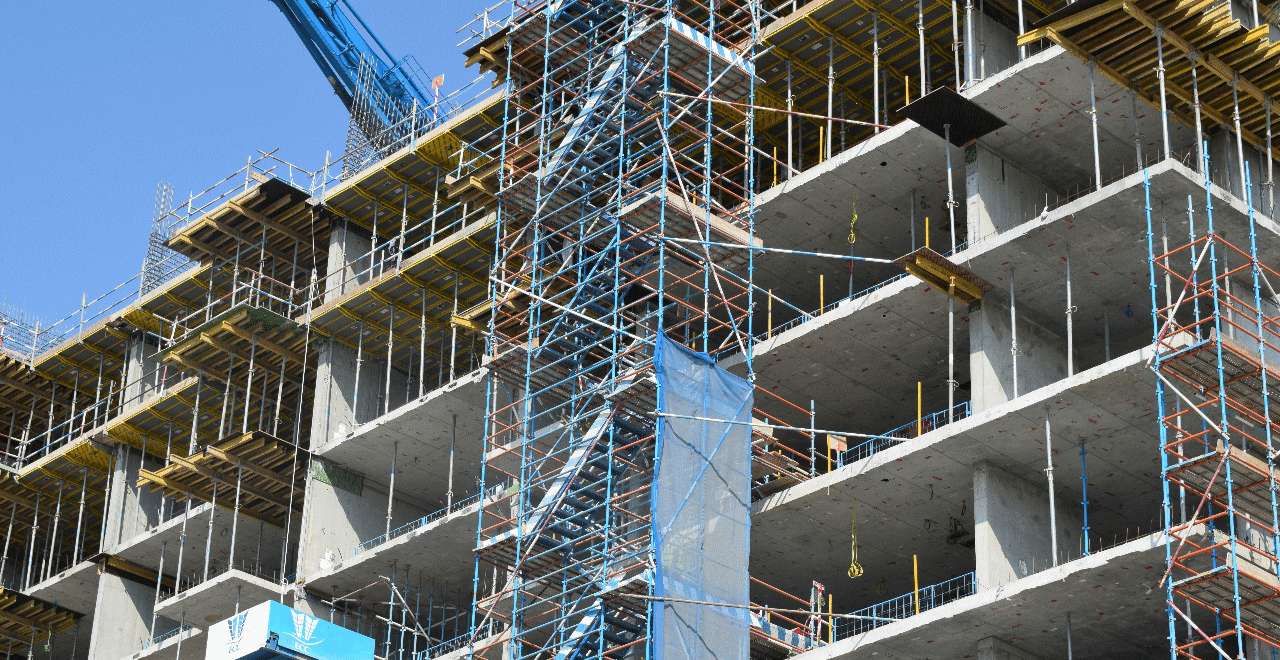

Recentemente, il Governo Meloni ha ribadito la volontà di lanciare un programma di edilizia “popolare”, anche se le dichiarazioni della Premier restano per ora piuttosto generiche.[1] Il punto di partenza dovrebbe però essere il “Piano Casa” già illustrato nel giugno scorso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e volto alla costruzione di abitazioni a prezzi calmierati per persone e famiglie con redditi medio-bassi, che non riescono a sostenere i prezzi del mercato libero (affitti o mutui), ma non hanno nemmeno i requisiti per ottenere una casa popolare.[2] Le risorse già stanziate per questo piano sono solo 660 milioni di euro: cento milioni previsti dalla finanziaria 2024 (50 milioni per il 2027 e altri 50 per il 2028) a cui si aggiungono 560 milioni stanziati con l’ultima legge di bilancio (150 milioni nel 2028, 180 nel 2029 e 230 nel 2030).[3] Il governo però intende ampliare le risorse disponibili attraverso forme di partenariato pubblico-privato (PPP).

Alcuni mass media hanno accostato questa misura al famoso “Piano Fanfani”, anche se l’accostamento è alquanto avventato al momento: il Piano Fanfani costruì oltre 350 mila alloggi, mentre le risorse finora stanziate sono limitate, al punto che lo stesso Ministro Salvini ha indicato che costituiscono “un’inezia”.[4] È comunque utile partire da quel piano per vedere come si è andato evolvendo nel tempo il ruolo del pubblico nell’offerta di case a prezzi calmierati.

L’edilizia popolare: una prospettiva storica

Per diversi decenni in Italia, l’edilizia popolare fu sostenuta attraverso piani di investimento pubblico di ampia portata a partire dal periodo post-bellico. A causa delle devastazioni della guerra e della rapida crescita della popolazione l’offerta abitativa era di gran lunga inferiore alla domanda.[5] Per sopperire al divario abitativo, venne approvato il cosiddetto “Piano Fanfani” (dal nome dell’allora ministro del lavoro), attuato tra il 1949 e il 1963, coinvolgendo circa 5.000 comuni e portando alla realizzazione di 355.000 alloggi. Costò in tutto 936 miliardi di lire e fu finanziato da fondi pubblici e dal contributo di imprese e lavoratori, che partecipavano con una modesta trattenuta sul salario. Gli alloggi vennero assegnati in base al bisogno, con priorità ai nuclei privi di abitazione, coabitanti o residenti in alloggi sovraffollati o insalubri.

In seguito al Piano Fanfani venne istituito il fondo “Gestione Case per i Lavoratori” (GESCAL), finalizzato alla realizzazione e all’assegnazione di abitazioni ai lavoratori. Era gestito a livello centrale e veniva finanziato tramite trattenute dirette sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici e privati (0,35%) e dalle imprese (0,70%).

Negli anni Settanta lo Stato italiano cominciò a fare un passo indietro nella regia diretta delle politiche abitative, trasferendo progressivamente alle Regioni la competenza sulla programmazione.[6] È in questo contesto che si sviluppano tre forme di supporto abitativo alle famiglie:

- Edilizia Sovvenzionata: le più comunemente note Case Popolari. Vengono, tuttora, finanziate interamente con soldi pubblici attraverso Enti Regionali (es: ACER per la Campania, ATER per il Lazio, ALER per la Lombardia, ecc.) e sono destinate principalmente alla popolazione sotto la soglia di povertà assoluta.

- Edilizia agevolata: alloggi realizzati da operatori privati, con agevolazioni statali per la copertura degli interessi dei mutui.

- Edilizia Convenzionata: interventi realizzati sulla base di una convenzione stipulata con il Comune. Sostanzialmente, in cambio di agevolazioni concesse dall’Amministrazione (es: cessione del terreno a prezzo agevolato, oneri di urbanizzazione ridotti, ecc.) il soggetto privato attuatore assume specifici obblighi relativi alla costruzione di alloggi a vendere o affittare a prezzi regolati. Un esempio di questa forma di intervento è l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) termine con cui in Lombardia ci si riferisce a interventi in cui i bandi di sviluppo edilizio prescrivono che una percentuale delle abitazioni costruite debbano essere vendute o affittate a prezzi regolati.

Dagli inizi degli anni ’90 il forte indebitamento pubblico raggiunto nei decenni precedenti rese necessario virare sempre di più verso interventi, come quelli sopra descritti di edilizia convenzionata, che minimizzavano l’intervento diretto di risorse pubbliche.

Nonostante gli interventi sopra citati, lo sviluppo edilizio resta carente sia in totale sia per quello dove è presente l’intervento pubblico. Il numero totale di nuove costruzioni è sceso notevolmente nell’ultimo decennio (Fig. 1). Per esempio, l’Italia nel 2023 contava solamente 1,5 abitazioni ogni 1000 abitanti contro una media nell’Europa Occidentale di 3,5 abitazioni e valori di 3,2; 2,5 e 5,7 rispettivamente per Germania, Regno Unito e Francia.[7] Per quanto riguarda l’intervento pubblico, la percentuale di alloggi destinata all’edilizia sociale (in tutte le sue forme) era nel 2022 del 2,4% dello stock di abitazioni, un terzo della media OECD e un settimo della Francia (Fig. 2). Inoltre, secondo un recente rapporto dell’Unione nazionale di imprese il 50% dello stock di edilizia residenziale pubblica è stato costruito prima degli anni ’80 e il numero di domande inevase ammonta a 12,6 ogni 1000 nuclei familiari.[8]

Il nuovo Piano Casa: quanto costerebbe?

Le differenze esistenti a livello regionale e le peculiarità di ogni progetto residenziale rendono difficile stimare con precisione il costo di un piano di edilizia pubblica a livello nazionale. Tuttavia, un’utile approssimazione può essere fatta utilizzando i costi al metro quadro (mq) per abitazioni da vendere o affittare a condizioni agevolate contenuti in una precedente nostra nota, relativa al Comune di Milano.[9] In quella nota il costo totale, comprensivo del costo del terreno, costo di costruzione in senso stretto, bonifica, progettazione, costi di finanziamento e altri costi, era di 3358 €/mq di superficie commerciale (SC).[10] Supponiamo che si vogliano costruire appartamenti popolari di 80 mq di superficie utile netta (quella che comunemente è considerata per indicare la dimensione di un’abitazione).[11] A questo corrispondono circa 88 mq di SC.[12] Il costo per abitazione di queste dimensioni sarebbe quindi di 295.504 euro. Ipotizzando che si vogliano costruire 50.000 abitazioni di questo tipo, il costo sarebbe, quindi, di 14,8 miliardi.

Tuttavia, il costo in termini monetari sarebbe probabilmente inferiore per due motivi:

- La stima comprende anche il costo del terreno di proprietà pubblica. In linea di principio, questo costo deve essere incluso se non altro perché il terreno, se fosse concesso per uno sviluppo di abitazioni a mercato libero, comporterebbe un’entrata per il settore pubblico cui si rinuncerebbe utilizzando il terreno per la costruzione di case popolari. Tuttavia, in termini di esborso finanziario questo importo non deve essere considerato. Sempre in base alle ipotesi contenute nella precedente nota, questo fattore riduce il costo complessivo del 6,7%, portandolo a 13,8 miliardi.

- I costi sopra indicati si riferiscono al comune di Milano, dove i prezzi sono notevolmente più alti di quelli medi italiani. La sovrastima è attenuata dal fatto che per vari componenti di costo di costruzione non dovrebbero esistere differenze territoriali (per esempio, per il costo del lavoro che dipende da contratti nazionali), ma non è irrealistico pensare che i costi a Milano possano eccedere quelli medi nazionali di almeno il 10%. Se così fosse il costo effettivo per la costruzione di 50.000 abitazioni potrebbe aggirarsi intorno ai 12,5 miliardi. Come termine di confronto questo sarebbe un po’ meno del costo di costruzione previsto per il Ponte sullo stretto (13,5 miliardi).

Naturalmente si tratta di stime molto approssimative, per i motivi indicati. L’ordine di grandezza è comunque misurabile in oltre una decina di miliardi per un piano di rilevanza non trascurabile.[13]

[1] “Intervento del premier Meloni al Meeting di Rimini 2025”, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 agosto 2025. La dichiarazione a cui si fa riferimento è la seguente: “Una delle priorità che affronteremo con il vicepremier Matteo Salvini è quella di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie”.

[2] Per l’annuncio relativo al Piano Casa vedi: Casa: MIT, primi 660 milioni per un piano contro il disagio abitativo.

[3] “Legge 30 Dicembre 2023, n.213”, Gazzetta ufficiale, articolo 1 commi 282, 284. “Legge 30 Dicembre 2024, n.207”, Gazzetta ufficiale. Per la Legge di Bilancio 2025, articolo 1 commi 401, 402, 403.

[5] Solo il 7,4% delle abitazioni totali era dotato di acqua corrente e di servizi igienici adeguati. Si consulti “La grande ricostruzione: Il piano Ina-Casa e l'Italia degli anni cinquanta”, Donzelli Editore, 2001.

[6] “Il mercato immobiliare in Italia: focus sull’edilizia sociale”, Cassa Depositi e Prestiti, 6 giugno 2014. Per una breve storiografia dell’edilizia residenziale pubblica dal dopoguerra al 2014 consultare da pagina 28 a 38.

[7] Elaborazioni Cresme su dati Euroconstruct. Vedi la nostra precedente nota: “Alcune considerazioni sullo sviluppo immobiliare a Milano”, 10 ottobre 2024.

[8] “Oltre 300 mila famiglie italiane senza case popolari”, UNIMPRESA.

[9] Vedi “Alcune considerazioni sullo sviluppo immobiliare a Milano”, 10 ottobre 2024. Per il calcolo specifico di ogni voce di costo rimandiamo ai dettagli contenuti nella nota.

[10] La “superficie commerciale” comprende tutto ciò che compone una casa, compresi muri, balconi, giardini e pertinenze a uso esclusivo (posto auto, cantina, soffitta ecc.). Vedi “Superficie commerciale di un immobile: cos’è e come si calcola”, Immobiliare.it.

[11] Più precisamente la Superficie Utile Netta è la superficie di pavimento di tutti i locali interni calpestabili, misurata al netto di muri, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, scale interne.

Include sia i locali abitabili sia gli spazi accessori interni (bagni, corridoi, ripostigli). Per la mediana della superficie utile netta della distribuzione delle case italiane vedi “Censimento Permanente 2021: caratteristiche delle abitazioni”, Istat, 1 agosto 2024.

[12] “Come calcolare la superficie commerciale”, Borsino Immobiliare. Ci riferiamo alla seguente sezione: “Per il calcolo della superficie commerciale non potendo provvedere ad uno specifico rilievo, con molta approssimazione e limitatamente alle abitazioni, si potranno quindi considerare le murature (interne / esterne / comuni) uguali ad una maggiorazione della superficie utile netta pari al 10%”.

[13] Per esempio, la Presidente dell’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha recentemente indicato (senza peraltro specificare il relativo numero di abitazioni) che un Piano Casa costerebbe 15 miliardi. Vedi Federica Brancaccio ad Avvenire: “Serve un vero Piano Casa, l’emergenza abitativa è strutturale” .