In Italia, la spesa per il personale sul totale della spesa per la difesa è da decenni ben più alta della media dei Paesi NATO. Questo non è dovuto alla più alta remunerazione dei nostri soldati rispetto agli altri Paesi, ma al fatto che abbiamo, in rapporto alla popolazione, un numero di soldati abbastanza elevato e, soprattutto, al basso livello della spesa per militare per le altre componenti di spesa per la difesa (armamenti, esercitazioni e altro). La riforma Di Paola del 2012 aveva fissato l’obiettivo di ridurre le spese per il personale al 50% del totale, ma i progressi realizzati sono stati parziali. La quota è infatti diminuita solo negli ultimi anni, restando comunque vicino al 60% anche nel 2024, il valore più alto tra i Paesi NATO. La composizione per grado del personale militare italiano non è generalmente anomala rispetto a quella di altri Paesi NATO, ma i generali sono molto più numerosi di quelli degli altri principali Paesi NATO.

* * *

In Italia, la spesa per il personale sul totale della spesa per la difesa assorbe da decenni una quota ben superiore a quella media degli Stati membri della NATO. Questa nota analizza l’evoluzione di questa spesa, con un focus sugli interventi normativi adottati per ridurne il peso, con risultati finora solo parziali.

La spesa per il personale militare nella definizione NATO

Le spese per la difesa sono classificate dalla NATO in spese per: (i) armamenti; (ii) personale; (iii) infrastrutture; (iv) altro (esercitazioni, operazioni, R&D). Nel caso italiano, la spesa per il personale include:

- il settore “Personale” della Funzione Difesa del bilancio del Ministero della Difesa, cioè le retribuzioni del personale (militare e civile) in servizio di Esercito, Marina e Aeronautica, con e senza rapporto continuativo d’impiego;[1]

- la spesa per il personale dell’Arma dei Carabinieri (formalmente la quarta “Forza Armata” con Esercito, Marina e Aeronautica), ma solo per la piccola quota relativa ai Carabinieri impiegabili nelle missioni internazionali;

- le pensioni del personale militare e civile della Difesa sostenute dall’INPS;

- le spese per il personale della difesa contenute nel bilancio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a sostegno del settore degli armamenti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.

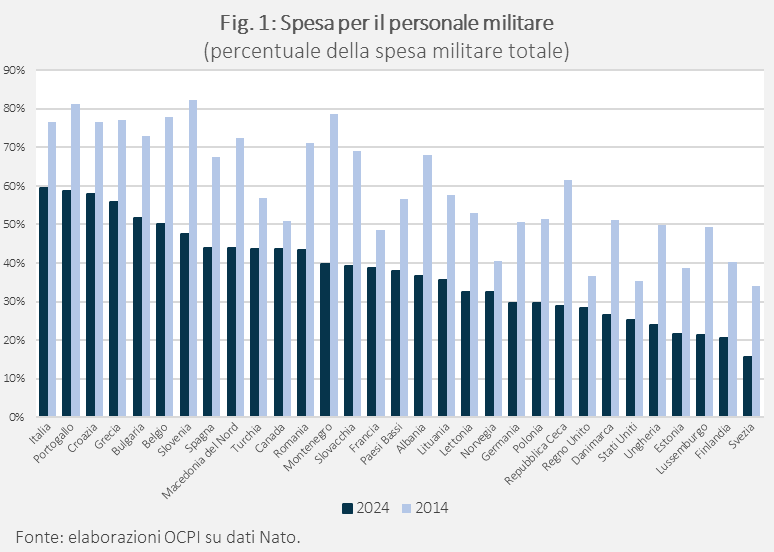

Nel 2024, la nostra spesa per la difesa nella definizione NATO era di 32 miliardi (l’1,5% del Pil), di cui 19 per il personale, il 59,4% del totale, il livello più alto di tutti i Paesi NATO e oltre tre volte la spesa della Svezia, il Paese con la quota più bassa (Fig.1).

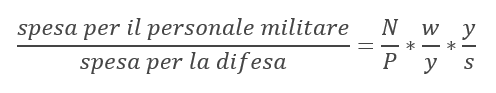

A cosa è dovuta l’elevata quota per il personale militare dell’Italia? Il rapporto tra spesa per il personale militare e spesa totale per la difesa può essere scomposto nel modo seguente:

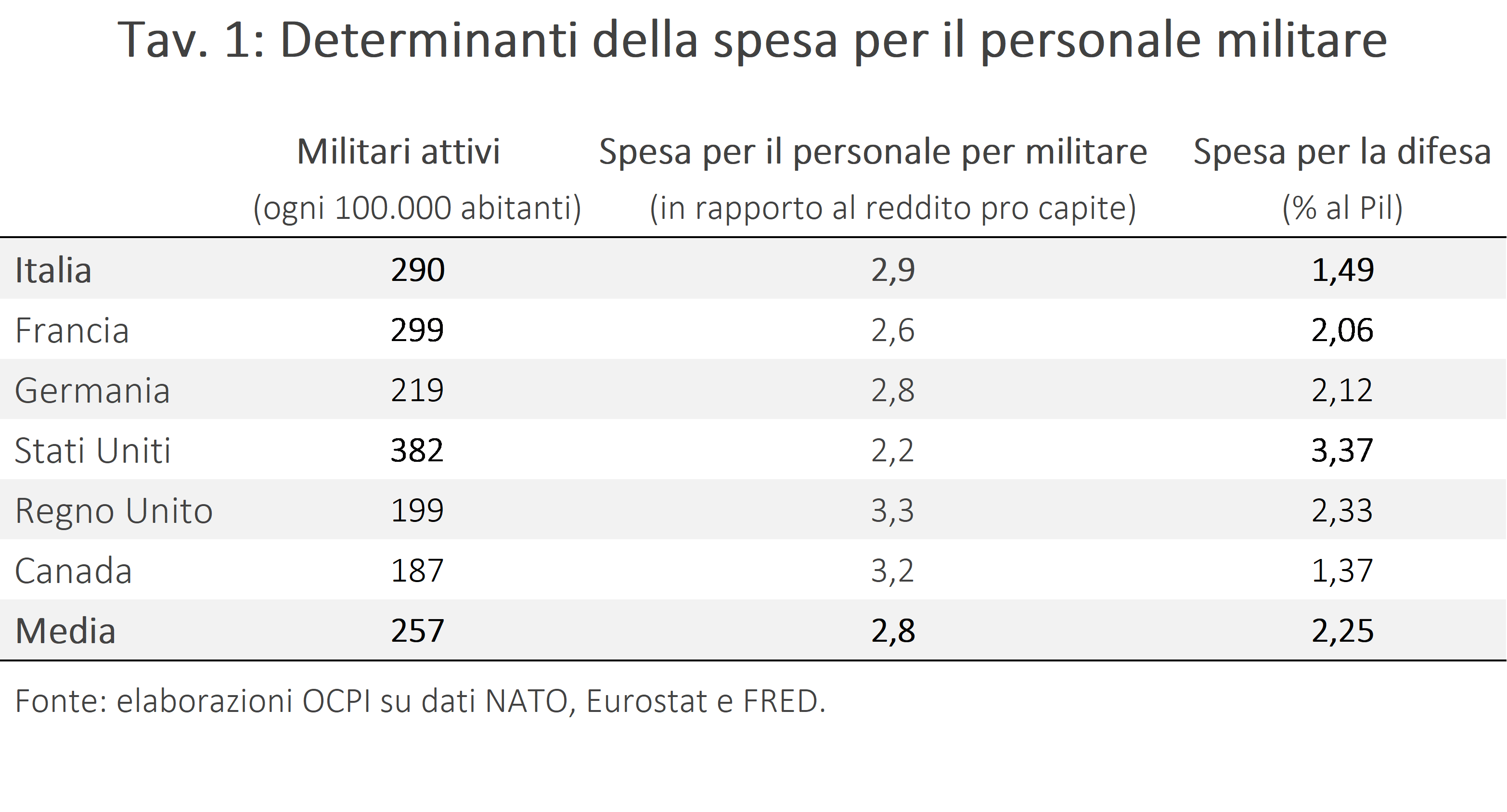

dove N è il numero di militari attivi; P è la popolazione; y è il reddito pro capite; s è il rapporto tra spesa per la difesa (T) e popolazione; w è la spesa per il personale (cioè stipendi e pensioni) per ciascun militare.[2] La formula è formata da tre componenti: (i) numero di militari pro capite, che misura l’abbondanza di militari rispetto alla popolazione; (ii) rapporto tra spesa per il personale per ciascun militare e reddito pro capite, che misura il livello delle retribuzioni (in questo caso inclusive anche delle pensioni) rispetto al reddito pro capite; (iii) rapporto tra reddito pro capite e spesa per la difesa pro capite, che misura la volontà del Paese di allocare parte del proprio reddito alle spese militari. Vediamoli uno per uno, confrontando i valori italiani con quelli di Francia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Canada (Tav. 1):

- In Italia ci sono 290 militari ogni 100.000 abitanti, contro una media di 257 negli altri Paesi. Anche se il dato italiano è inferiore a quello di Francia (299) e Stati Uniti (382), abbiamo comunque più militari della media, rispetto alla dimensione della nostra popolazione.

- Il secondo fattore misura quanto lo Stato spende per ciascun militare, in rapporto al reddito pro capite. Il rapporto dell’Italia è pari a 2,9, poco sopra alla media (2,8): i nostri militari non sono pagati molto più degli altri. Questo fattore è quindi irrilevante.

- Il terzo fattore è il reciproco del rapporto tra spesa militare e Pil: più bassa è la spesa in difesa, più alto è questo indicatore. L’Italia spende per la difesa (in percentuale al Pil) meno di tutti gli altri Paesi selezionati tranne il Canada, che ha però meno militari pro capite e quindi una quota di spesa per il personale più bassa.[3] La differenza rispetto agli altri Paesi è notevole: l’Italia spende in difesa un terzo in meno della media.

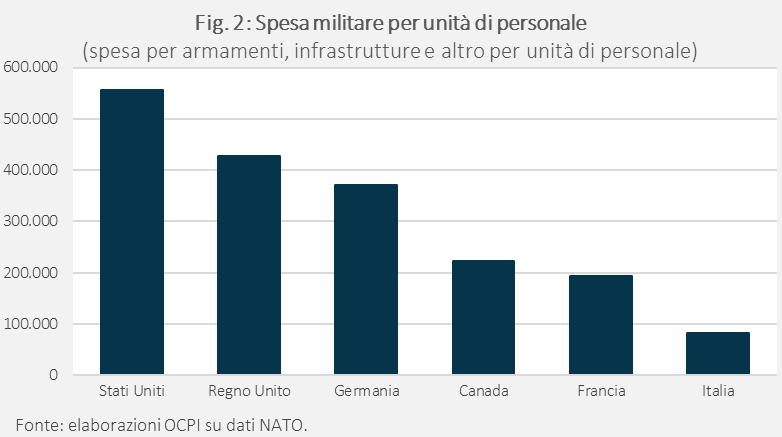

La conclusione è che l’elevata quota della spesa per il personale è dovuta in parte al più elevato numero di militari, ma soprattutto al fatto che, a parità di numero di militari, la nostra spesa complessiva è più bassa di quella di altri Paesi perché spendiamo poco per le altre componenti della difesa. Questo è confermato dal fatto che la spesa per armamenti, infrastrutture e altro (come esercitazioni e R&D) per unità di personale dell’Italia è la più bassa tra quelle dei Paesi considerati (Fig. 2).

L’andamento nel tempo della spesa per il personale

Una elevata quota della spesa per il personale rispetto al totale della spesa per la difesa è da anni vista come problematica e ha portato tutti gli Stati membri della NATO a ridurla.[4] Per l’Italia la riduzione è però stata meno forte di quella di altri Paesi, con un peggioramento nella nostra posizione in classifica.[5]

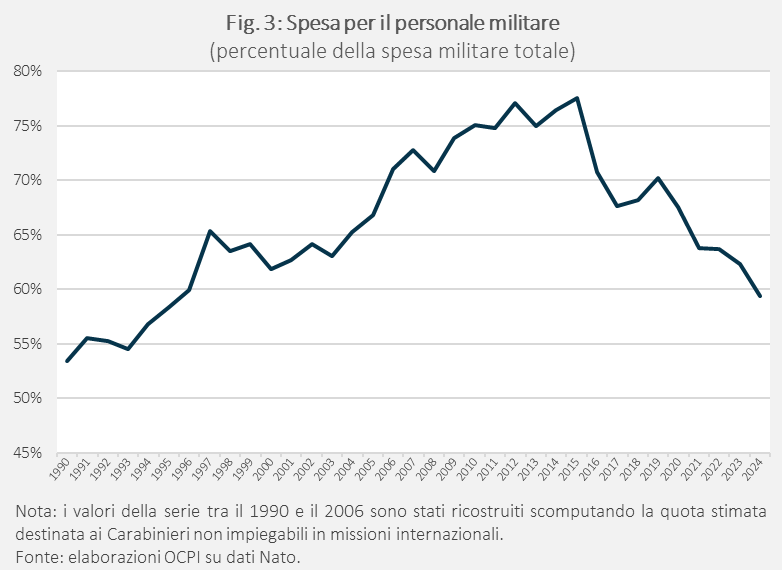

Ripercorriamo l’andamento nel tempo di questa quota. Dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989, il taglio delle spese per la difesa si concentra su armamenti (dal 17,5% al 9,1% tra il 1990 e il 2005) e infrastrutture (dal 2,8% allo 0,8%), mentre aumenta la quota destinata al personale, che nel 2005 è il 67%, 13 punti percentuali sopra il livello del 1990 (Fig. 3).

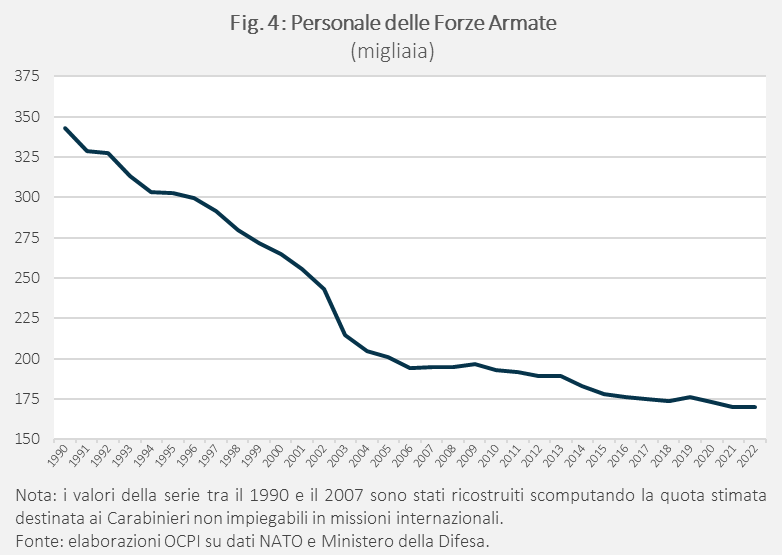

Questo aumento della quota del personale avviene nonostante la riduzione del personale delle Forze Armate italiane, dovuto a diversi fattori, tra cui: (i) il progressivo calo della durata del servizio di leva;[6] (ii) l’incremento del fenomeno dell’obiezione di coscienza; e (iii) il calo delle nascite dalla metà degli anni Sessanta che causa, vent’anni dopo, un calo dei soldati di leva.

Nel periodo 1990-2005, il personale delle Forze Armate si riduce di 142.000 unità, scendendo sotto le 200.000 unità (Fig. 4). La riduzione si accompagna però a una progressiva professionalizzazione del personale, avviata nel 1995 con l’introduzione dei volontari di truppa, che sostituiscono in parte quelli di leva. Si passa così a un modello “misto” delle Forze Armate, formato da volontari e coscritti.[7]

Tale professionalizzazione spiega l’aumento della quota per il personale dal 1995: i volontari ricevono infatti uno stipendio e non l’indennità giornaliera corrisposta ai coscritti. L’aumento è più marcato dal 2005, con la sospensione del servizio militare obbligatorio e il passaggio a un modello professionale.[8] La quota del personale sul totale della spesa raggiunge così il 77% nel 2015.

Nel 2014, dopo l’invasione russa della Crimea, i Paesi NATO si impegnano a rafforzare la propria difesa, attraverso, in particolare, maggiori spese per armamenti.[9] Questo interrompe la crescita della quota della spesa per il personale, il cui livello continua, comunque, ad aumentare in termini assoluti. Alla riduzione del peso del personale nel bilancio contribuisce anche l’impegno dell’Italia a riequilibrare la composizione della spesa militare, attraverso la riforma del Governo Monti del 2012.

L’impatto della riforma del 2012

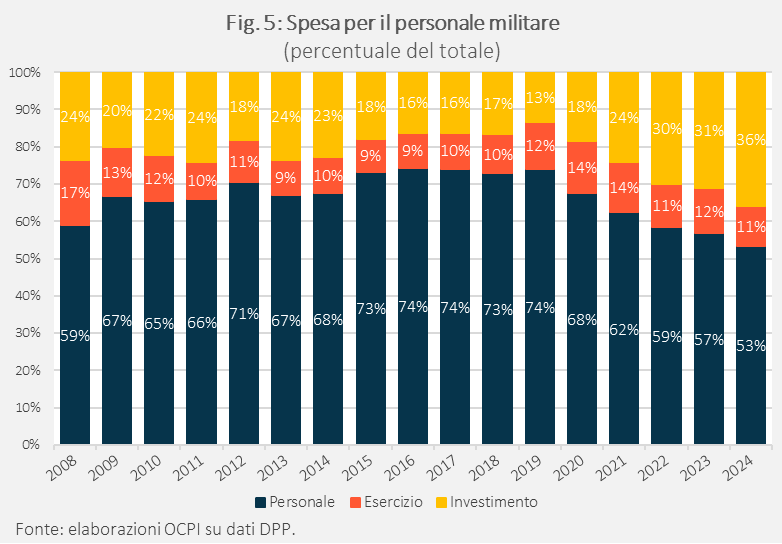

La Legge n. 244 del 2012, meglio nota come “Riforma Di Paola” dal nome del ministro della difesa dell’epoca, prevedeva un calo al 50% della spesa per il personale, con il resto della spesa ugualmente ripartito tra armamenti e altre spese.[10] Questo riarrangiamento era guidato da una riduzione del personale di Esercito, Marina e Aeronautica, che avrebbe dovuto scendere da 180.270 unità a 150.000 unità entro il 2024.[11]

Quali progressi sono stati fatti negli ultimi anni? Riguardo al primo obiettivo, la spesa per il personale è rimasta sempre sopra il 50% (Fig. 5). Nel 2012 era al 71% del totale. Dopo un calo nel biennio successivo, la quota riprende a salire nel 2015, mantenendosi intorno al 74% fino al 2019. Solo negli anni successivi si ha un drastico calo: la spesa per il personale rimane costante, mentre quella totale cresce di oltre 5 miliardi nel 2020-2024 per la maggiore spesa per armamenti, rimanendo comunque sopra il 50% anche nel 2024 (53%).

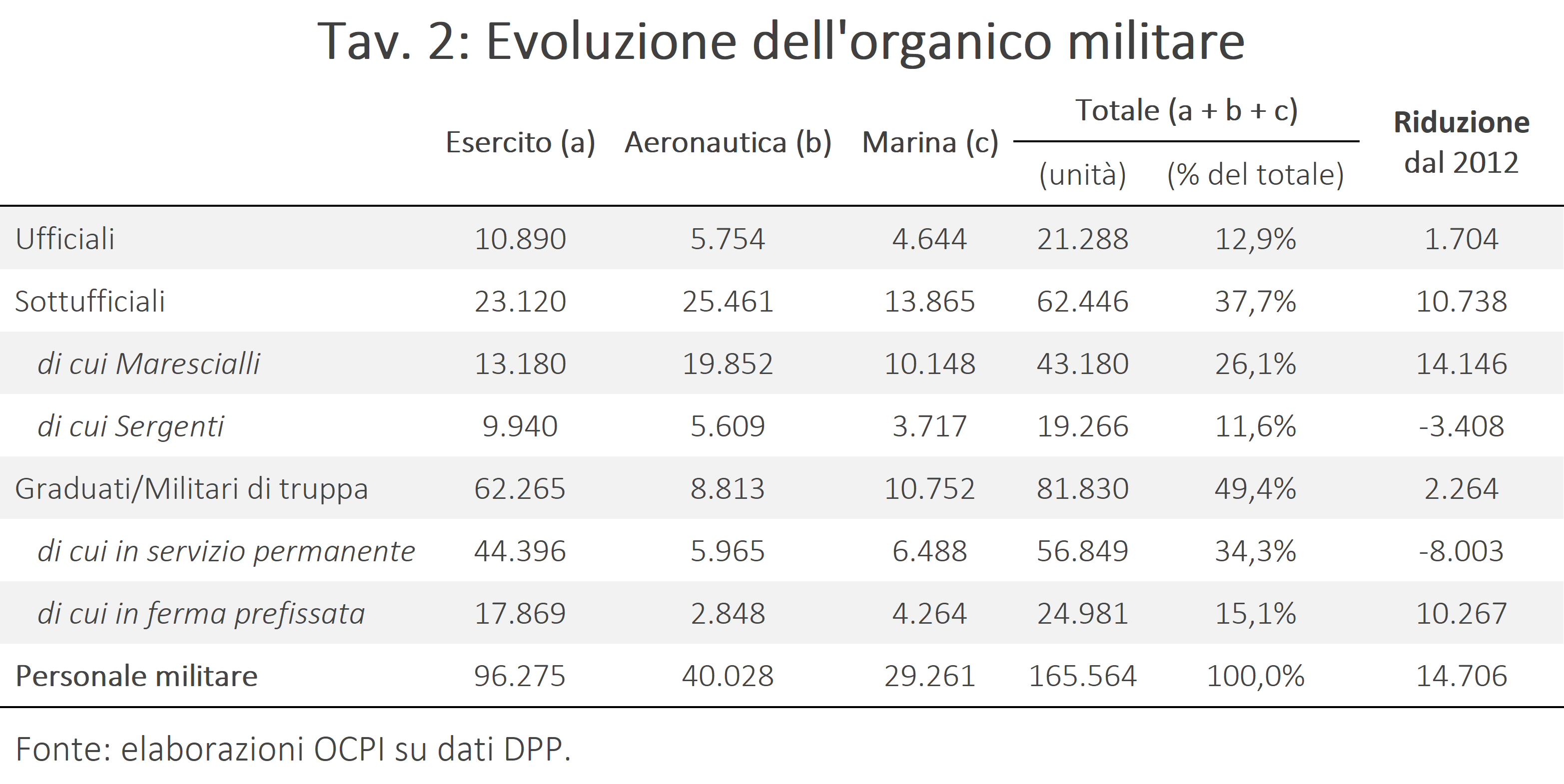

Riguardo all’obiettivo di riduzione a 150.000 unità delle Forze Armate (di cui 18.300 ufficiali, 40.670 sottufficiali e 91.030 graduati e militari di truppa), dal 2012, il personale si è ridotto di 14.706 unità, attestandosi a 165.564 nel 2023 (Tav. 2). Nel 2023 l’obiettivo sulla consistenza delle nostre Forze Armate è stato aumentato a 160.000 unità, da conseguire entro il 2034.[12] Il livello non è lontano quindi da quello attuale. Inoltre, è possibile che l’obiettivo venga alzato per effetto dei nuovi impegni sottoscritti dall’Italia nella riunione NATO del giugno 2025.

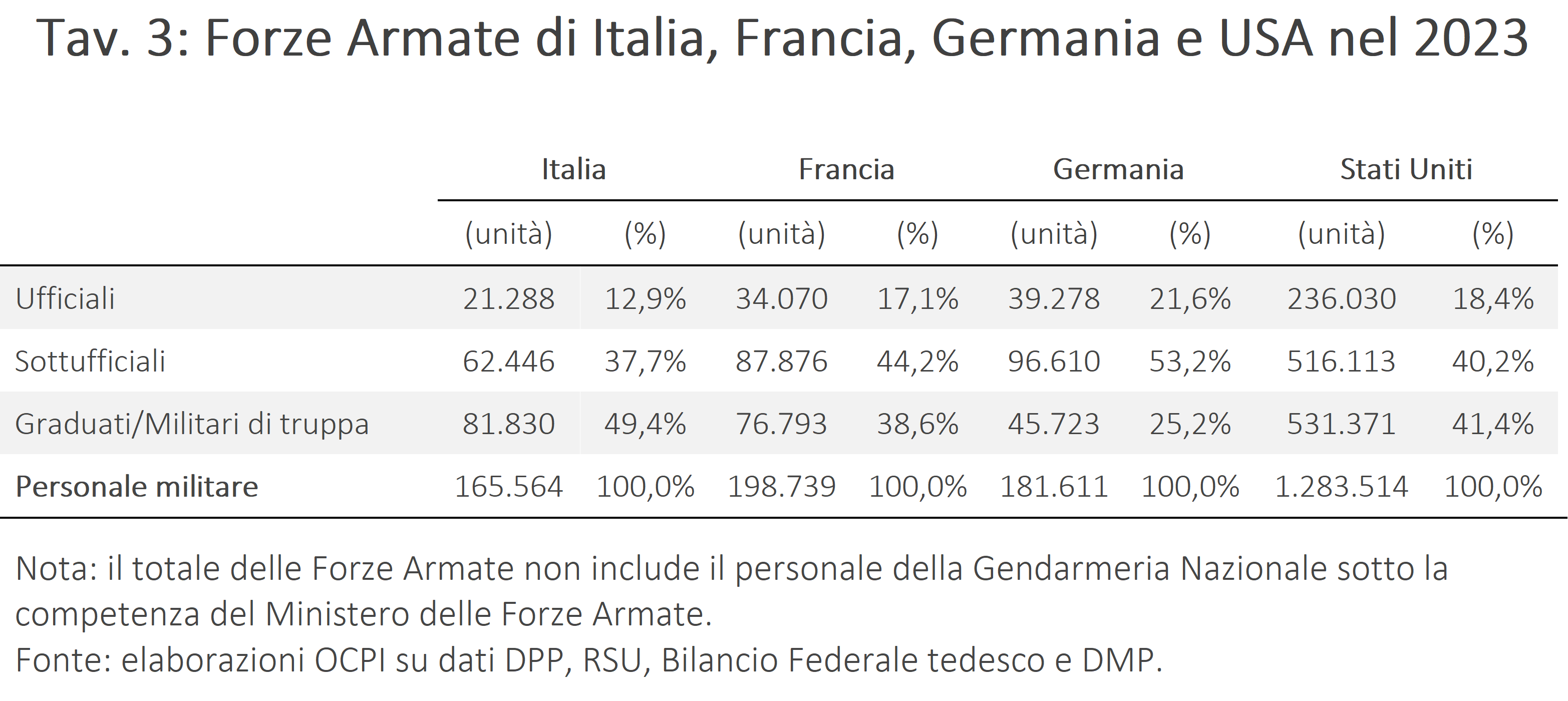

Nel 2023, le Forze Armate italiane erano al terzo posto in Europa per personale attivo, dietro a Francia (198.739) e Germania (181.611, Tav. 3).[13] La riforma Di Paola prevedeva che gli ufficiali fossero il 13% del totale, i sottufficiali (marescialli e sergenti) il 27% e i graduati/militari di truppa il 60% del totale. Nel 2023, gli ufficiali erano effettivamente il 13%, ma c’era un eccesso, rispetto all’obiettivo, di sottufficiali (38%) e una carenza di graduati e militari di truppa (49%).

Tuttavia, la nostra percentuale di ufficiali è più bassa di quella di Francia, Germania e Stati Uniti e lo stesso vale per i sottufficiali (Tav. 3). Una peculiarità riguarda invece il numero di generali in servizio: nel 2023, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, in Italia erano 393: in Italia c’è quindi un generale ogni 421 militari, in Francia uno ogni 524, in Germania uno ogni 976, mentre negli Stati Uniti uno ogni 1.462 militari.

[1] La Funzione Difesa è una delle quattro componenti del Bilancio Ordinario della Difesa, di cui si parlerà meglio in seguito.

[2] Il rapporto tra spesa per il personale e spesa totale per la difesa può essere scritto come ![]() . Moltiplicando e dividendo questo rapporto per la popolazione P si ottiene

. Moltiplicando e dividendo questo rapporto per la popolazione P si ottiene ![]() . Moltiplicando e dividendo per il reddito pro capite y si ottiene quindi

. Moltiplicando e dividendo per il reddito pro capite y si ottiene quindi ![]() . Infine, ponendo

. Infine, ponendo ![]() , si ottiene

, si ottiene ![]() .

.

[3] Nel 2024, Italia e Canada erano gli unici due Paesi tra quelli selezionati a non rispettare l’obiettivo NATO di destinare il 2% del Pil alla difesa.

[4] Fra l’altro esiste una correlazione fortemente positiva tra quota di spesa per il personale e rapporto tra debito pubblico e Pil nei vari Paesi, il che suggerisce che quelli che prestano poca attenzione ai conti pubblici siano anche proni ad aumenti clientelari di spesa per il personale (vedi C. Cottarelli, L. Virgadamo, “Defence Expenditure in EU Countries”, Bocconi University Policy Brief, luglio 2024 e in particolare la Fig. 9 a pagina 8).

[5] Nel 2014 eravamo settimi in classifica, ma la riduzione registrata dall’Italia è stata di soli 17 punti percentuali, contro, per esempio, 23 punti per il Portogallo e 21 per la Grecia.

[6] Nel 1987 la durata della ferma nella Marina viene ridotta da 18 a 12 mesi, uniformandosi a quella di Esercito e Aeronautica. Nel 1997, la durata del servizio di leva viene abbassata a 10 mesi per tutte e tre le Forze Armate.

[7] Con il d. lgs. 196 del 1995 viene istituito il volontario in ferma breve (VFB), in servizio per tre anni, e il volontario in servizio permanente (VSP).

[8] La sospensione del servizio di leva obbligatorio da inizio 2005 non porta a un brusco calo del personale militare (Fig.3) perché già negli anni precedenti il numero dei coscritti si era ridotto molto passando da 116.000 unità nel 2000 a 28.000 nel 2004. In parte questo calo era stato compensato dall’aumento dei volontari.

[9] Al vertice NATO di Cardiff del 4-5 settembre 2014, i Paesi membri si sono formalmente impegnati a raggiungere l’obiettivo di spesa per la difesa pari almeno al 2% del Pil, e di destinare almeno il 20% della spesa per la difesa all’acquisto di armamenti.

[10] La spesa totale considerata dalla riforma Di Paola è quella relativa alla Funzione Difesa, che non comprende la spesa per l’Arma dei Carabinieri e quella contenuta nei bilanci di altri Ministeri. Inoltre, la spesa per il personale della Funzione Difesa comprende solo le retribuzioni del personale (militare e civile) in servizio delle Forze Armate, mentre non comprende la spesa pensionistica. Si tratta quindi di una definizione diversa da quella considerata dalla NATO.

[13] I numeri di questa sezione provengono: per la Francia, dal Rapporto Sociale Unico (RSU) per il Ministero delle Forze Armate (vedi link); per la Germania, dal Bilancio Federale del Ministero della Difesa (vedi link); e, per gli Stati Uniti, dal rapporto Defense Manpower Profile (DMP) per il Dipartimento della Difesa (vedi link).