Oggi il G20 è in crisi, ma rimane un importante forum di incontri ai massimi livelli. Confrontando i dati di oggi con quelli di trent’anni fa, si osserva, oltre alla crescita esponenziale della Cina, il fatto che gli Stati Uniti, oggi come nel 1990, rappresentano circa un quarto dell’economia mondiale. Perdono peso quasi tutti gli altri Paesi e in particolare l’Unione europea e il Giappone. Nel confronto fra Paesi, spiccano le grandi e persistenti differenze su variabili chiave quali la quota di anziani sulla popolazione (29,8 per cento in Giappone e tra 7 e 8 per cento in India e Indonesia), la partecipazione femminile al mercato del lavoro (63,4 per cento in Cina e 27,6 in India), la quota di spesa pubblica sul Pil (50 per cento in UE, 17,5 per cento in Indonesia, 33,1 per cento in Cina e 38,5 per cento negli Stati Uniti), la quota di debito pubblico sul Pil (dal 261,3 per cento del Giappone, al lordo degli avanzi previdenziali, al 121,7 per cento degli USA, al 77,1 per cento della Cina fino al 39,9 per cento dell’Indonesia e al 19,6 della Russia). Alcuni dei Paesi del G20 registrano grandi e persistenti avanzi della bilancia dei pagamenti corrente (Germania, Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia), altri registrano deficit cronici e sono spesso andati incontro a situazioni di crisi finanziaria. È forse ancora lecito sperare che queste differenze non si trasformino in contrapposizioni tra blocchi e sia possibile, prima o poi, che riprenda il dialogo tra i grandi della Terra per affrontare problemi – come la trasformazione energetica e le regole della globalizzazione – che non possono che essere affrontati dai singoli Paesi. Peraltro, Paesi come la Cina e, da qualche anno, l’India, l’Indonesia e numerosi Paesi africani, sanno bene che il loro sviluppo è in gran parte dovuto alla liberalizzazione degli scambi che ha avuto luogo negli ultimi trent’anni. La globalizzazione ha portato alcuni problemi ai Paesi ricchi, ma ha comportato anche una grande riduzione delle diseguaglianze globali.

* * *

Il Gruppo dei 20 (G20) è oggi in crisi per via delle tensioni fra Stati Uniti e Federazione Russa sulla questione dell’Ucraina e più in generale per la progressiva perdita di fiducia, sia in Occidente che in Cina e Russia, circa le prospettive della cooperazione internazionale, della globalizzazione e del multilateralismo. Il G20 rimane tuttavia uno dei luoghi di incontro più importanti per i capi di Stato, i Ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali dei principali Paesi. Il Gruppo fu costituito nel 1999, su impulso soprattutto degli Stati Uniti, del Canada e della Germania, in risposta alle crisi finanziarie degli anni precedenti. Fanno parte del forum l’Unione europea e 19 Paesi scelti in modo da coprire oltre il 60 per cento della popolazione, oltre il 75 per cento del commercio e l’86 per cento del Pil mondiali. L’intenzione era di estendere le discussioni fino a quel momento gestite da poche superpotenze mondiali del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) anche ai Paesi emergenti e che iniziavano a diventare rilevanti per i meccanismi di governance economica globale, come i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e i cosiddetti MIKTA (Messico, Indonesia, Corea del Sud, Turchia e Australia).[1]

I grandi cambiamenti degli ultimi trent’anni

Per cogliere i grandi trend confrontiamo la situazione odierna con quella del 1990. La scelta dell’anno di riferimento è ovviamente discutibile, ma ha un significato dal momento che l’anno prima cadde il muro di Berlino e cominciò a farsi strada la speranza che la globalizzazione dell’economia potesse contribuire a superare le logiche di potenza che avevano sin lì prevalso, ponendo le condizioni per un lungo periodo di pace e di crescente benessere.

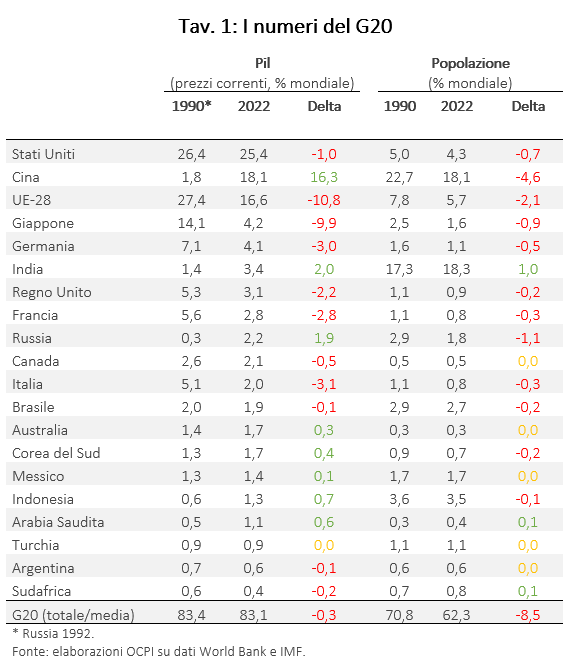

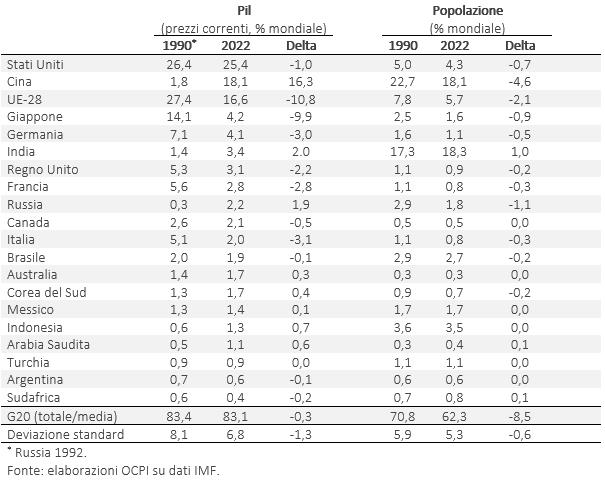

Due dati balzano all’occhio (Tav. 1). La prima, ben nota, è la crescita della Cina che passa dall’1,8 al 18 per cento per cento del Pil mondiale. La Cina è la seconda potenza mondiale in termini di Pil a prezzi e cambi correnti e ha superato gli Stati Uniti a parità di potere d’acquisto. Questo accresciuto peso della Cina dipende esclusivamente dalla crescita del Pil pro capite, che in termini di parità di potere d’acquisto in rapporto agli Stati Uniti è passata dal 3,5 al 28 per cento. Si è invece ridotta la quota di popolazione cinese sul totale mondiale, dal 22,7 per cento al 18,1 per cento.

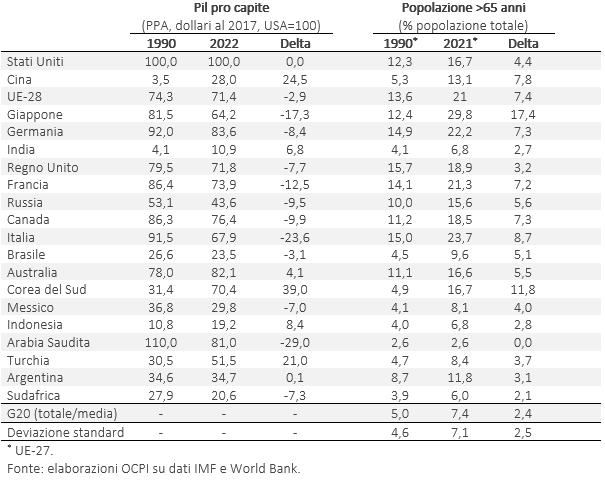

Il secondo dato che colpisce è la resilienza dell’economia americana, il cui peso sul Pil mondiale si è ridotto di poco, dal 26,4 per cento del 1990 al 25,4 per cento oggi. Dunque gli Stati Uniti continuano a rappresentare circa un quarto dell’economia mondiale.[2] Anche in questo caso la popolazione svolge un ruolo minore, essendosi ridotta dal 5 al 4,3 per cento del totale mondiale. Conta invece il fatto che il Pil pro capite è cresciuto più di quello di quasi tutti gli altri Paesi. Solo 5 Paesi hanno ridotto la distanza rispetto agli Stati Uniti: l’India (passata da quota 4,1 a 10,9), l’Australia (passata da 78,0 a 82,1), la Corea del Sud (che rappresenta un caso spettacolare essendo passata da quota 31,4 a 70,4), l’Indonesia (da 10,8 a 19,2) e la Turchia (da 30,5 a 51,5). Tutti gli altri Paesi, compresi la Germania, la Francia, il Regno Unito e soprattutto il Giappone, hanno perso terreno. Per l’Italia la caduta è drammatica, da quota 91,5 nel 1990 (ossia quasi uguale agli Stati Uniti) a quota 67,9 oggi.

La crescita del peso della Cina sul Pil mondiale è avvenuta a danno di quasi tutti gli altri Paesi, ma soprattutto della UE a 28[3] (che ha perso quasi 11 punti percentuali di Pil, dal 27,4 per cento al 16,6 per cento) e del Giappone (che ha perso quasi 10 punti). Pochissimi Paesi, oltre alla Cina, hanno aumentato il loro peso sul Pil mondiale: gli unici rilevanti sono l’India (passata dall’1,4 per cento al 3,4), l’Indonesia (aumentata di 0,7 punti), l’Arabia Saudita (+0,6 punti), la Corea del Sud (+0,4) e l’Australia (+0,3).

Convergenza o divergenza?

Sulla base del Pil pro capite a parità di potere d’acquisto (si vedano le tavole in Appendice) vi è stato un processo di convergenza in quanto i Paesi che più hanno ridotto il gap con gli Stati Uniti sono anche quelli che all’inizio del periodo considerato erano i più poveri. Viceversa, molti dei Paesi che hanno aumentato questo gap erano fra i più ricchi. I Paesi più poveri all’inizio del periodo erano la Cina (con un Pil pro capite a poco più di un trentesimo di quello degli Stati Uniti), l’India (di poco superiore alla Cina) e l’Indonesia (con un Pil pro capite pari a un decimo di quello USA). Questi Paesi, come abbiamo visto, sono tra quelli che sono cresciuti di più. Gli altri due Paesi che sono cresciuti molto sono la Corea del Sud e la Turchia, che partivano da livelli di reddito medio-bassi (all’incirca un terzo degli Stati Uniti).

Se si tiene conto che questi Paesi (Cina, India, Indonesia e Turchia) rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione mondiale, si coglie l’enorme riduzione delle diseguaglianze globali che ha caratterizzato il trentennio della globalizzazione.

All’estremo opposto vi sono i Paesi che partivano da posizioni di vantaggio e hanno ridotto il loro Pil pro capite (in termini relativi). Ciò vale in particolare per l’Italia (che ha perso quasi 24 punti percentuali), il Giappone (-17,3 per cento), l’Arabia Saudita (che conta poco come popolazione: 34,8 milioni nel 2022), la Germania, la Francia e il Canada.

La convergenza in termini di Pil pro capite non è univoca. Vi sono Paesi poveri che non hanno ridotto o hanno addirittura aumentato il gap di reddito. È questo in particolare il caso di Sudafrica (-7,3 punti percentuali), Messico (-7,0) e Argentina (+0,1).

Nel complesso, l’analisi di regressione conferma che ha prevalso la convergenza, ma la significatività statistica non è elevata.[4]

Le grandi differenze fra Paesi

Su molti assi cruciali della società, oltre che dell’economia, le differenze tra i grandi Paesi rimangono enormi (si vedano le variabili in Appendice).

L’invecchiamento della popolazione. Una variabile di grande importanza è la quota di popolazione anziana (sopra i 65 anni) sul totale della popolazione. La media di questa variabile (ponderata per la quota di popolazione di ciascun Paese) è aumentata dal 5,0 al 7,4 per cento. L’aumento riguarda tutti i Paesi, ma in alcuni di essi la variazione è molto più forte che in altri e questo genera divergenza. In Giappone, Corea e Cina la quota di anziani è aumentata rispettivamente di ben 17,4 punti (al 29,8 per cento), 11,8 punti (al 16,7) e 7,8 punti (al 13,1). L’aumento è stato considerevole anche in UE (+7,4 punti al 21,9 per cento) e in particolare in Italia (+8,7 al 23,7). In quasi tutti i Paesi emergenti invece gli aumenti sono stati modesti e comunque inferiori a quelli dei Paesi sviluppati: in particolare, l’aumento è stato solo di 2,1 punti in Sudafrica, 2,8 in Indonesia, 3,1 in Argentina, 3,7 in Turchia, 4 in Messico e 5,1 in Brasile. Con tutta evidenza, il problema dell’invecchiamento della popolazione (con tutte le conseguenze che ciò ha sulla crescita della produttività e sulla sostenibilità dei sistemi di welfare) è molto più intenso nei Paesi avanzati che in quelli emergenti, con due rilevantissime eccezioni: la Cina, in cui per via della politica del figlio unico la quota di anziani è aumentata molto (più che nella “vecchia Europa”) e gli Stati Uniti, Paese in cui, per via dell’immigrazione e di tassi di natalità più alti che altrove, la quota di anziani è aumentata solo di 4,4 punti percentuali.

A sintesi di questi andamenti tanto divergenti la deviazione standard della quota di anziani fra Paesi è aumentata da 4,6 a 7,1.

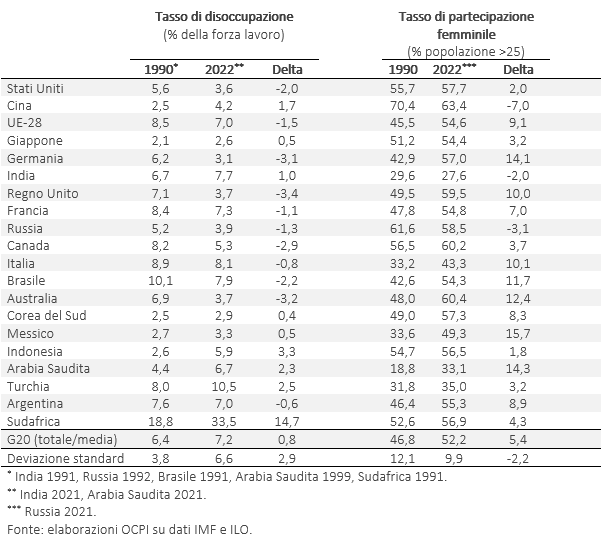

La disoccupazione. Un aumento della varianza (o meglio della deviazione standard) lo si riscontra anche nella tabella relativa ai tassi di disoccupazione, perché in generale la disoccupazione è quasi sparita nei Paesi avanzati, dove è quasi ovunque al di sotto di quella che trent’anni fa si sarebbe considerato il tasso di equilibrio frizionale. La disoccupazione è invece un problema cronico in molti Paesi emergenti e pochi Paesi avanzati, tra cui l’Italia. Il tasso di disoccupazione è pari al 2,6 per cento in Giappone, 3,1 in Germania, 3,6 negli Stati Uniti e 3,7 nel Regno Unito. Esso si colloca invece oltre il 33 per cento in Sudafrica e tra il 7 e l’11 per cento in Turchia, Brasile, India e Argentina.

La partecipazione femminile al mercato del lavoro. Un’altra variabile cruciale per valutare il livello di sviluppo sociale, oltre che economico, di un Paese è il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Qui si osserva una netta tendenza al miglioramento in tutti i Paesi avanzati e in molti di quelli emergenti, come Messico, Brasile e Argentina. Vi è però un forte arretramento, almeno secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO, un’agenzia delle Nazioni Unite) in Cina (dove scende dal 70,4 al 63,4 per cento, un valore comunque elevato nel panorama internazionale) e in India (dove scende dal 29,6 al 27,6 per cento, il valore di gran lunga più basso tra i Paesi del G20). Tra i Paesi a maggioranza musulmana, la partecipazione femminile è alta in Indonesia (56,5 per cento; molto meglio dell’Italia che si colloca al 43,3 per cento), mentre è molto bassa anche se in forte crescita in Turchia e in Arabia Saudita.

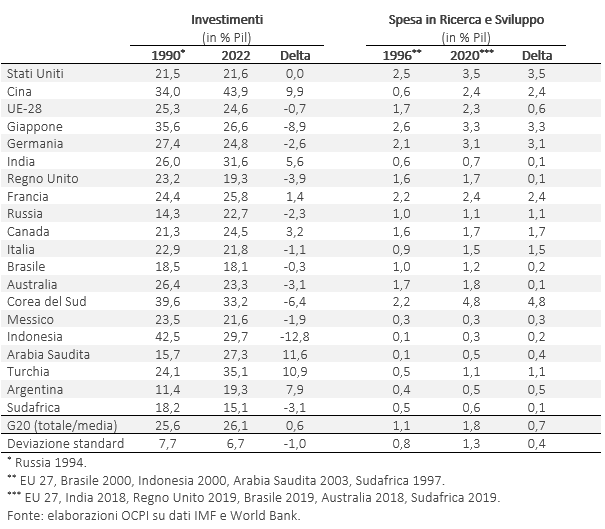

Investimenti e spesa in R&S. Due variabili critiche per lo sviluppo futuro di una nazione sono gli investimenti (pubblici e privati) e la spesa in ricerca e sviluppo. Qui le differenze fra Paesi sono abissali. Il rapporto investimenti/Pil della Cina è al 43,9 per cento, il doppio che negli Stati Uniti e nella generalità degli altri Paesi avanzati, tra cui l’Italia che si colloca al 21,8 per cento, e di molti Paesi emergenti. Sono molto alti anche gli investimenti di Turchia, Corea del Sud, India e Indonesia. Questi dati possono indurre a pensare che i Paesi emergenti investano di più di quelli avanzati e che questo sia il motore di una possibile futura convergenza, ma non è così. Molti dei grandi Paesi emergenti (tra cui Sudafrica, Argentina e Messico) hanno tassi di investimento bassissimi e comunque inferiori a quelli dei Paesi avanzati; ciò è in parte dovuto alla componente pubblica che è stata fortemente compressa in risposta al rischio di crisi debitorie.

Anche dai dati su R&S non emerge una tendenza alla convergenza. La deviazione standard fra Paesi è oggi più alta che negli anni Novanta e, soprattutto, i Paesi avanzati sono quelli che spendono di più in R&S. All’apice troviamo la Corea del Sud (con una spesa pari al 4,8 per cento del Pil), poi gli Stati Uniti (al 3,5 per cento), il Giappone (al 3,3) e la Germania (al 3,1). I Paesi più poveri (Messico, Sudafrica, Indonesia, Argentina, India) spendono meno dell’1 per cento del Pil. È evidente che questi Paesi hanno interessi molto diversi dai Paesi avanzati e che le loro possibilità di migliorare la crescita della produttività dipendono in maniera cruciale dalla capacità di imitare le innovazioni sviluppate altrove, come fecero peraltro con notevole successo Giappone e Italia nei primi decenni del dopoguerra.

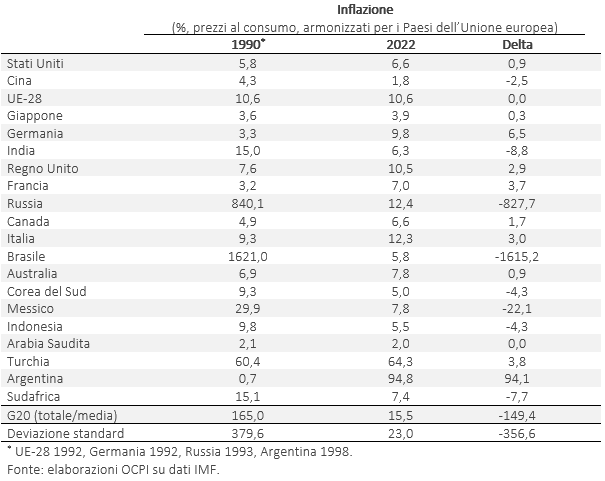

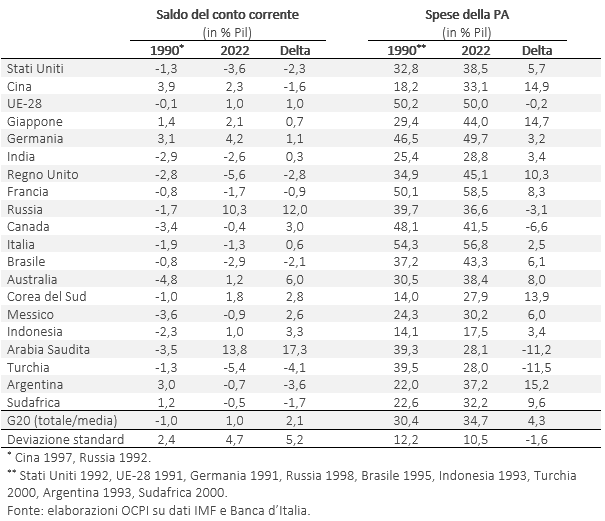

I conti pubblici e la bilancia dei pagamenti. Differenze radicali fra Paesi si riscontrano anche nel ruolo dello Stato nell’economia, nei conti pubblici e nei conti con l’estero. Negli Stati Uniti, malgrado gli enormi aumenti di spesa realizzati dal 2020, il rapporto tra la spesa della pubblica amministrazione (general government) e il Pil è al 38,5 per cento, mentre in UE arriva al 50 per cento, in Italia al 56,8 per cento e in Francia al 58,5 per cento. Per converso in Cina il rapporto è al 33,1 per cento, in Corea del Sud al 27,9 per cento, in Indonesia solo al 17,5 per cento, mentre in Russia è al 36,6. Non è facile trovare un filo comune per spiegare queste differenze. Si può dire tuttavia che in generale i Paesi poveri spendono poco perché non possono permettersi di tassare popolazioni che sono spesso al limite dell’indigenza. Spendono poco anche gli Stati Uniti, perché lo Stato è considerato più come la causa che come la soluzione dei problemi. L’opposto accade in Europa, dove in quasi tutti i Paesi si ritiene che lo Stato debba offrire una soluzione ai tanti problemi delle persone. È comunque evidente che è difficile trovare dei temi e un linguaggio che possano accomunare Paesi come l’Italia e la Francia con un grande Paese come l’Indonesia, in cui la spesa pubblica si limita a fornire i servizi assolutamente essenziali. Con tutta probabilità un leader indonesiano fa fatica a capire come possano esserci tante tensioni sociali in un continente, l’Europa, che ha meno del 6 per cento della popolazione mondiale, ma più di un quarto della spesa pubblica.

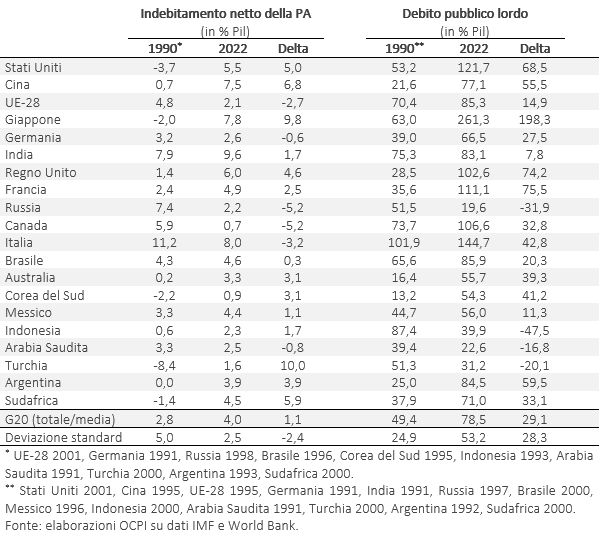

In ogni caso, negli ultimi tre decenni c’è stato un forte aumento della spesa, dei deficit e dei debiti pubblici di quasi tutti i Paesi. Il rapporto deficit/Pil del G20 è passato in media dal 2,8 per cento del 1990 al 4 per cento e il rapporto debito/Pil dal 49,4 al 78,5. Quest’ultimo dato è la sintesi di andamenti molto differenziati fra Paesi. I grandi aumenti del debito hanno avuto luogo in Giappone (che è arrivato al 261,3 per cento del Pil, al lordo degli avanzi previdenziali), negli Stati Uniti (che sono al 121,7 per cento), in Argentina (al 84,5), Cina (al 77,1) e Italia (al 144,7). Aumenti molto consistenti si sono registrati anche in Australia e Corea del Sud, che però partivano da livelli molto bassi e oggi hanno un debito pubblico attorno al 55 per cento. In solo quattro Paesi (Indonesia, Russia, Turchia e Arabia Saudita) i debiti pubblici sono oggi più bassi che nel 1990; in Russia, il rapporto debito/Pil a fine 2022 era solo al 19,6 per cento. Va qui rilevata una grande differenza fra Paesi avanzati e Paesi emergenti o in via di sviluppo. I mercati finanziari ripongono più fiducia nei Paesi avanzati e sono disposti a finanziare debiti molto più alti che nei Paesi più poveri. Verosimilmente, questa differenza è spiegata dal fatto che nei Paesi più poveri i governi fanno molta più fatica che altrove ad alzare la pressione fiscale al livello che è necessario per rendere sostenibili debiti elevati.

A sintesi dei comportamenti di risparmio e investimenti del settore pubblico e del privato, il saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti mostra alcune regolarità e alcuni dati congiunturali. Una regolarità è quella che Valery Giscard d’Estaing definì il “privilegio esorbitante” degli Stati Uniti che, essendo il dollaro accettato come valuta di riserva in quasi tutto il mondo, possono permettersi di avere grandi e soprattutto duraturi disavanzi esterni.[5] I deficit del 1990 e del 2022 non sono dunque eccezioni, ma le punte di un iceberg che in tutto il periodo considerato è stato sempre sott’acqua e ha raggiunto una profondità di 6 punti di Pil nel 2006. Una seconda regolarità è l’apparente “propensione” per gli avanzi esterni di alcuni Paesi: Germania, Giappone, Cina, Corea del Sud e Russia. A questa regolarità fa riscontro un’apparente “propensione” al deficit esterno, oltre che degli Stati Uniti, anche di Regno Unito, Turchia, Sudafrica, Brasile, Canada e Argentina. Alcuni di questi ultimi Paesi hanno attraversato ripetute crisi inflazionistiche e valutarie che hanno richiesto l’intervento finanziario del Fondo Monetario Internazionale. Il G20 si trova dunque a dover conciliare le opposte esigenze di Paesi tendenzialmente creditori e Paesi tendenzialmente debitori. Questo è il normale compito del Fondo Monetario (e del club di Parigi), ma può essere utile un forum come il G20 in cui si incontrano i capi di Stato e non solo i Ministri dell’Economia in un club più ristretto di quello delle Nazioni Unite.

È forse ancora lecito sperare che le grandi differenze tra Paesi non si trasformino in contrapposizioni fra blocchi e che sia possibile, prima o poi, che nel rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dei Paesi più piccoli riprenda il dialogo tra i grandi della Terra per affrontare problemi – quali la trasformazione energetica e le regole della globalizzazione – che non possono essere affrontati dai singoli Paesi. Peraltro, Paesi come la Cina e, da qualche anno, l’India, l’Indonesia e anche numerosi Paesi africani sono ben consapevoli che il loro sviluppo è in gran parte dovuto alla liberalizzazione degli scambi che ha avuto luogo negli ultimi trent’anni.

Appendice statistica: i numeri del G20

[1] Nel complesso, fanno parte del G20 l’Unione europea (in quanto istituzione) e altri 19 Paesi: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia. Alcuni Paesi sono ospiti permanenti. Altri vengono invitati di volta in volta ad alcune riunioni del Gruppo. Tra gli invitati permanenti vi sono: la Spagna, il presidente dell’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), il presidente dell’Unione Africana, un rappresentante della NPAD (New Partnership for Africa’s Development). Le organizzazioni internazionali (OMC, OCSE, ILO, FMI, Banca Mondiale, Financial Stability Board) sono coinvolte nei lavori preparatori.

[2] Si veda: “The lessons from America’s astonishing economic record”, The Economist, 13 aprile 2023.

[3] Il Fondo Monetario Internazionale, da cui sono tratti questi dati, ricostruisce all’indietro un’ipotetica Unione europea che raggruppa i 28 Paesi che ne hanno fatto parte fino alla Brexit.

[4] In un grafico che mette in relazione il Pil pro capite (a PPA) del 1990 con la sua variazione fra il 1990 e il 2022, si ottiene una retta di regressione con un R quadro di 0,44; il coefficiente angolare della retta ha un valore di -0,31 e t statistico di 3,8.

[5] Il termine fu coniato negli anni Sessanta dall’allora Ministro della Finanza francese in riferimento ai benefici derivanti dal fatto che il dollaro americano era la valuta di riserva internazionale.