Sulla strada verso l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, la Commissione europea ha proposto di ridurre del 90% le emissioni entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. La proposta introduce maggiori margini di flessibilità per gli Stati membri, i cui dettagli saranno stabiliti solo con successivi interventi legislativi. Ciononostante, il percorso di decarbonizzazione diventerebbe più ambizioso. Se venisse rispettato l’attuale impegno per ridurre del 55% le emissioni nette entro il 2030 – sempre rispetto al 1990 – raggiungere anche il traguardo del 2040 seguendo una traiettoria lineare richiederebbe un taglio di 166 milioni di tonnellate di CO2 equivalente ogni anno. Per confronto, lungo la precedente traiettoria lineare tra il 2030 e il 2050, sarebbe richiesta una riduzione annua di 107 milioni. Dato il contesto politico meno favorevole verso l’agenda verde, è possibile che la proposta della Commissione si scontri con forti obiezioni.

* * *

Lo scorso 2 luglio la Commissione europea ha presentato un emendamento alla Legge europea sul clima (regolamento 2021/1119) per introdurre l’obiettivo, già indicato in una raccomandazione del febbraio 2024, della riduzione delle emissioni nette di gas serra nell’UE del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990.[1] La Legge sul clima è il quadro normativo per raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica, ossia l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra nel territorio dell’Unione.[2] Alla sua approvazione la Legge indicava già, come obiettivo intermedio, la riduzione entro il 2030 del 55% delle emissioni nette – sempre rispetto al 1990. A tal fine, nel 2023 è stato adottato il pacchetto legislativo “Fit for 55”, proposto dalla Commissione.[3] La Legge stessa prevede l’adozione di un obiettivo al 2040 per definire la migliore traiettoria di riduzione delle emissioni, valutata sulla base della più recente evidenza scientifica, della tecnologia disponibile e della conservazione della competitività dell’UE. È in questo contesto che viene ora proposto un traguardo intermedio del 90% entro il 2040.[4]

I progressi finora

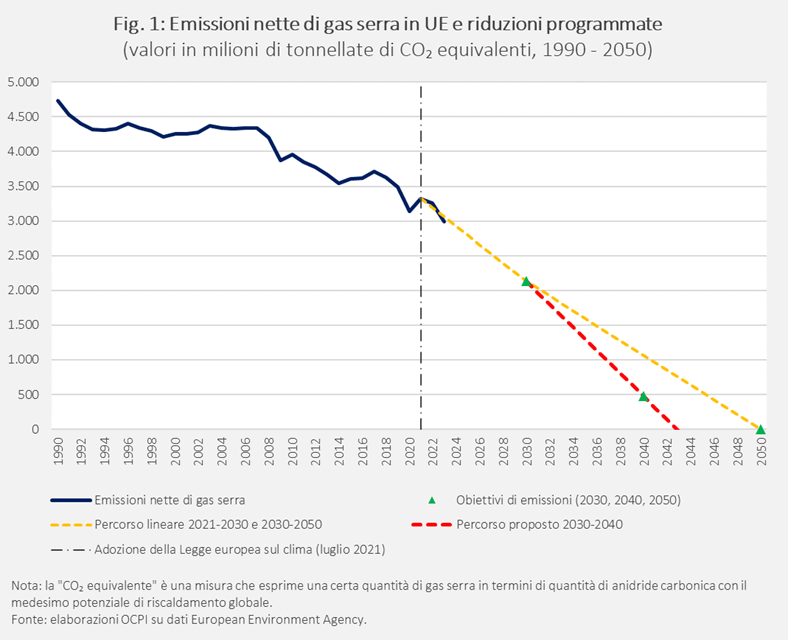

Negli ultimi decenni l’UE ha ridotto le emissioni significativamente. Nel 2023, le emissioni nette di gas serra – espresse in termini del loro equivalente in CO2 – nei 27 Stati dell’UE erano scese del 37% rispetto al 1990 (Fig. 1, linea blu), nonostante nello stesso periodo il Pil reale fosse cresciuto del 68%.[5] In termini pro capite il risultato è ancora migliore: tra il 1990 e il 2023 le emissioni nette sono diminuite del 41%, passando da 11,3 tonnellate all’anno a 6,7.[6]

Partendo dal 2021, quando è stata adottata la Legge europea sul clima, una riduzione lineare delle emissioni verso l’obiettivo del -55% entro il 2030 – sempre rispetto al 1990 – richiederebbe una riduzione annuale delle emissioni di 132,3 milioni di tonnellate (Fig. 1, serie in giallo). Per ora questa traiettoria è stata più che rispettata, con un calo medio annuo di 167,5 milioni di tonnellate nel 2022-23, come confermato dal giudizio positivo della Commissione.[7] Oltre il 2030, raggiungere la neutralità climatica nel 2050 richiederebbe una discesa più graduale (106,6 milioni di tonnellate all’anno) (Fig. 1, linea tratteggiata in giallo).

Il nuovo obiettivo intermedio per il 2040 e i nuovi margini di flessibilità proposti

Cosa comporta il nuovo obiettivo intermedio di riduzione del 90% (sempre rispetto al 1990) entro il 2040? Se il traguardo del 2030 sarà rispettato, raggiungere il nuovo obiettivo intermedio implicherebbe una riduzione annua delle emissioni molto più intensa di quella prevista finora, con una discesa di 166 milioni di tonnellate tra il 2030 e il 2040 (Fig. 1, linea tratteggiata in rosso), contro 106,6 milioni citati in precedenza. Mantenendo lo stesso ritmo negli anni successivi, la neutralità climatica verrebbe raggiunta già nel 2043. Nonostante l’arretramento dei partiti più sensibili verso la questione climatica alle elezioni europee del 2024, e dunque un consenso politico più incerto, la Commissione sembra intenzionata a proseguire più rapidamente verso le zero emissioni.

Per rendere più accettabile questa più rapida decarbonizzazione, la proposta della Commissione tratteggia nuovi strumenti di flessibilità, i cui dettagli verranno definiti da successivi interventi legislativi. Tra i punti più importanti, si prevede di:

- permettere di monetizzare all’interno dell’Emission Trading System europeo la rimozione permanente (cioè la cattura diretta e lo stoccaggio) di gas serra emessi nell’Unione;[8]

- ampliare la possibilità di compensare minori riduzioni di emissioni in alcuni settori con ulteriori riduzioni in altri settori;[9]

- rendere possibile, a partire dal 2036, includere nel calcolo per il raggiungimento dell’obiettivo al 2040 i carbon credit internazionali derivanti dai progetti finanziati dagli Stati membri per la riduzione delle emissioni all’infuori dell’Unione. Ciò nella misura massima del 3% delle emissioni europee del 1990 e purché i progetti rispettino standard rigorosi (in accordo con l’art. 6 dell’Accordo di Parigi, che ha istituito tali crediti).[10]

L’ampiezza di questi margini di flessibilità è ancora incerta e questo accresce ulteriormente il rischio che la maggiore ambizione di decarbonizzazione, implicita nel nuovo obiettivo intermedio, incontri seri ostacoli. Per entrare in vigore la proposta dovrà, in linea con la procedura legislativa ordinaria, essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea (costituito, in questo caso, dai Ministri dell’Ambiente di tutti gli Stati membri e che prende decisioni a maggioranza qualificata).[11] Il commissario europeo per il clima, Hoekstra, ha precisato che solo in un secondo momento si aprirà il negoziato per definire come ripartire tra gli Stati membri lo sforzo necessario a raggiungere l’obiettivo europeo del 90%. Già oggi, infatti, gli Stati contribuiscono in misura differenziata alla riduzione delle emissioni, considerati i diversi livelli di partenza e il Pil pro capite.[12] In caso di approvazione, il nuovo obiettivo entrerà nella posizione ufficiale con cui l’Unione Europea si presenterà alla riunione COP 30 delle Nazioni Unite del prossimo novembre.[13]

[1] La proposta di emendamento è reperibile a questo link. La raccomandazione della Commissione del febbraio 2024 è consultabile qui. L’obiettivo proposto è inoltre coerente con le indicazioni dello European Scientific Advisory Board on Climate Change contenute nei rapporti del 2023 e 2025.

[2] Come specificato dalla Legge europea sul Clima, per “emissioni nette” si intende le emissioni antropogeniche al netto dell’assorbimento da parte dei “pozzi”, ossia i sistemi naturali (es. aree verdi) o artificiali che rimuovono gas serra dall’atmosfera.

[3] Al riguardo, vedi Fit for 55: Delivering on the proposals.

[4] Come noto, gli impegni dell’Unione e degli Stati Membri si inseriscono in uno sforzo internazionale che, con l’Accordo di Parigi del 2015, punta a contenere entro il 2100 l’aumento della temperatura media globale “ben al di sotto dei 2 gradi rispetto all’età preindustriale e preferibilmente entro 1,5 gradi”. Per guidare le scelte degli Stati, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, l’organismo scientifico fondato in seno alle Nazioni Unite nel 1988 per raccogliere ed elaborare l’evidenza scientifica sul tema) venne incaricato di suggerire un percorso di riduzione delle emissioni coerente con l’obiettivo di contenimento del riscaldamento globale fissato dall’Accordo. Nel 2018 l’IPCC indicò come obiettivo l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, da cui gli sforzi (di una parte) della comunità internazionale in questa direzione. Vedi il link.

[5] La CO2 equivalente è una misura che esprime una certa quantità di gas serra in termini di quantità di anidride carbonica con il medesimo potenziale di riscaldamento globale. I dati sulla crescita del Pil reale dell’UE-27 provengono da Eurostat.

[6] Per effetto della delocalizzazione di industrie ad elevato consumo di energia al di fuori dell’Unione, un Paese potrebbe mostrare una forte riduzione delle emissioni domestiche senza che questo abbia un effetto sulle emissioni globali. Per tenere conto di questo aspetto, le emissioni possono essere ricalcolate in base al luogo in cui i beni e i servizi vengono consumati anziché prodotti. Considerando questa misura, i progressi in UE restano concreti, sebbene meno marcati: tra il 1990 e il 2022 le emissioni pro capite di sola CO2 basate sul consumo sono diminuite del 26%. I dati al riguardo provengono da Hannah Ritchie, Max Roser, “How do CO2 emissions compare when we adjust for trade?”, Our World in Data, January 2024.

[7] Commissione Europea, Comunicazione (2025)274 final, 27 maggio 2025.

[8] Istituito nel 2005 dalla direttiva 2003/87/CE, il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione Europea (EU ETS) disciplina i settori della produzione di energia, dell’industria manifatturiera e del trasporto aereo all’interno dello Spazio economico europeo. A partire dal 2024, il sistema si estende progressivamente anche al trasporto marittimo. L’ETS funziona secondo un meccanismo di “cap and trade”: viene fissato annualmente un tetto massimo alle emissioni complessive nei settori regolati, e le quote corrispondenti vengono distribuite tra gli operatori, in parte tramite aste e in parte mediante assegnazioni gratuite, con l’obiettivo di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle attività più esposte alla concorrenza internazionale.

[9] Attualmente, la normativa in vigore — il regolamento 2018/842, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 — consente agli Stati membri di compensare eventuali mancate riduzioni delle emissioni nei settori non coperti dal sistema ETS attraverso le rimozioni nette di gas serra derivanti dalle attività del settore “dell’uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura” (cd. settore “LULUCF”), disciplinato dal regolamento 2018/841. È inoltre possibile per uno Stato membro prendere in prestito, entro alcuni limiti, quote degli anni successivi per coprire mancate riduzioni nell’anno in corso e scambiare quote di emissioni con altri Stati.

[10] Vedi i commenti della Commissione riportati in “L'Ue fissa gli obiettivi per il clima nel 2040: -90% di emissioni di CO2 ma flessibilità per Stati”, Euronews, 2 luglio 2025.

[11] Nel Consiglio Europeo la maggioranza qualificata è tale se raggruppa almeno il 55% degli Stati membri (ossia, almeno 15 su 27). Questi stati devono inoltre rappresentare almeno il 65% della popolazione totale dell’Ue.

[12] Vedi il determined contribution dell’Unione Europea e degli Stati membri presentato nell’ottobre 2023, p. 15.

[13] Vedi “Emissioni nocive, l’Ue propone taglio del 90% al 2040 con flessibilità”, ilSole24Ore, 2 luglio 2025.