Le borse di studio rappresentano uno strumento essenziale per l’accesso all'istruzione universitaria, specialmente per studenti in situazioni economiche poco vantaggiose. Recenti indagini del Ministero e della Guardia di Finanza hanno evidenziato diffuse irregolarità nelle dichiarazioni ISEE e riscontrato l'uso di documentazione falsa ai fini della percezione dei benefici in denaro e dell’esenzione dalle tasse universitarie. Il fenomeno solleva un problema di equità e di fiducia in un sistema che dovrebbe ridurre barriere economiche per favorire il diritto allo studio e la mobilità sociale. Nonostante la maggioranza dei beneficiari sia regolare, casi come questo minano la percezione pubblica e l’efficacia complessiva del programma, sottolineando l’importanza di politiche mirate di deterrenza e di allocazione efficace delle risorse. L’attuale architettura del sistema però lascia spazio a frodi e abusi, che potrebbero essere risolti intervenendo sui controlli, sulla credibilità delle sanzioni e sulla burocrazia.

* * *

Negli ultimi diciotto mesi, la Guardia di Finanza e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno intensificato i controlli sull’erogazione delle borse di studio. Nell’anno accademico 2023-2024 sono state assegnate 278.810 borse di studio, per un totale di 1,2 miliardi di euro. Su 5,2 milioni di euro controllati per sospetti fondati (0,43% del totale assegnato), il 22,5% risultava erogato indebitamente; includendo le somme bloccate prima del pagamento, le anomalie riguardano il 39,4% delle risorse oggetto di ispezione per l’anno 2024-2025. In totale, 334 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria e 50 segnalate per provvedimenti disciplinari. Le frodi più comuni hanno riguardato la discrepanza tra reddito dichiarato e reale condizione economica di studenti e famiglie; è stato inoltre riscontrato in alcuni casi l’uso di documenti falsificati. Trattandosi di controlli mirati su un campione già sospetto, questa incidenza di illeciti (lo 0,1% sull’intero universo dei beneficiari) non è rappresentativa dell’ammontare complessivo delle borse di studio, la cui erogazione resta in larga parte affidabile. Tuttavia, per quanto marginale, ogni euro indebitamente percepito rappresenta un sostegno sottratto a chi ne avrebbe reale bisogno, con effetti su equità, accesso all’istruzione e fiducia nelle capacità del sistema del diritto allo studio di intervenire laddove vi è esigenza.

Il Diritto allo studio in Italia

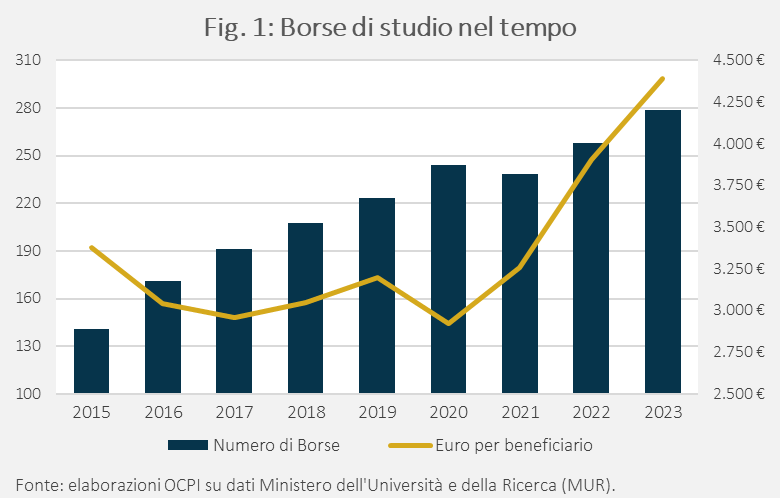

In Italia il diritto allo studio è composto da un insieme di benefici cash e in kind (quali, ad esempio, servizio mensa e alloggio in residenze universitarie). Il principale strumento è rappresentato dalle borse di studio, destinate a studenti “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”, misurati sulla condizione economica ISEE Universitario (Indicatore Situazione Economica Equivalente).[1] Negli ultimi anni è aumentato sia il numero di borse di studio erogate, sia l’importo di ciascuna di esse (Fig. 1).

Per l’anno accademico 2025/26, ogni studente appartenente a un nucleo familiare con ISEE sotto la soglia di €27.948,60 risulta idoneo e dunque ha diritto (ma non garanzia) a ricevere la borsa di studio.[2] Oltre ai requisiti economici, i candidati devono poi soddisfare criteri di merito in termini di crediti formativi universitari (CFU).

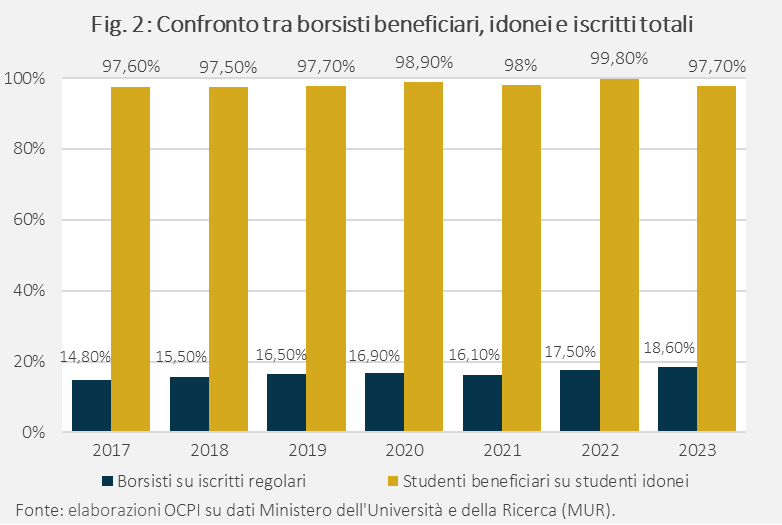

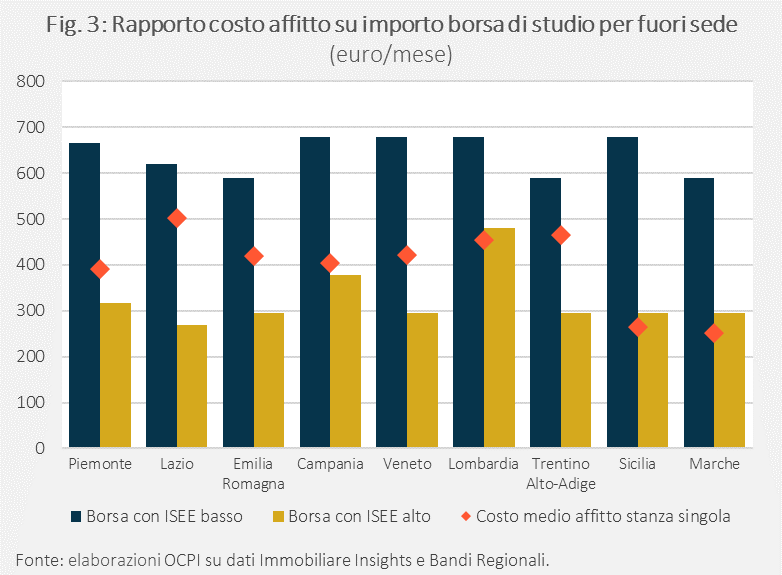

Lo Stato, tramite il MUR, definisce ogni anno i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio universitario, aggiorna gli importi minimi delle borse e limiti massimi ISEE/ISPE. Le Regioni traducono queste somme in bandi e procedure tramite i propri enti per il Diritto allo Studio (DSU), definiscono la composizione del beneficio (quota in denaro vs servizi) e possono modulare maggiorazioni sopra i minimi nazionali per condizioni specifiche. Gli importi sono comprensivi talvolta di pasti e posti letto, e sono ulteriormente differenziati a seconda dello status: in sede (€2.850,26/anno), pendolare (€4.132,85/anno) o fuori sede (€7.072,10/anno), e poi ancora scomposti per appartenenza a diverse fasce ISEE. La limitatezza dei fondi implica l’esistenza di studenti “idonei” (gli aventi diritto per motivi ISEE) a cui è garantita la sola esenzione dalle tasse universitarie, e gli “idonei beneficiari” che, oltre l’esenzione, godono dell’erogazione di denaro. In Italia la copertura degli idonei si mantiene elevata e sono in aumento gli studenti iscritti con borsa di studio rispetto al totale; ad esempio, nel 2023 gli “idonei” che hanno beneficiato della borsa in denaro sono stati circa il 98% del totale, e rappresentavano quasi il 20% degli studenti iscritti ad un corso di laurea (Fig. 2). Secondo la media italiana, il tasso di esclusione – idonei non beneficiari su idonei totali – è stato del 2,3% nel 2023 (6527 esclusi su 285.337 totali). Gli esclusi dal beneficio in denaro, in quanto idonei, hanno comunque ricevuto l’esenzione dalle tasse universitarie.

A causa del sottile margine di mancata copertura, fino al 5,9% delle posizioni in graduatoria potrebbe essere stato occupato da soggetti poi risultati irregolari (384 casi accertati). Dai dati emerge che il numero di studenti “spiazzati” dai beneficiari fraudolenti equivale a 272 borse di studio, sottraendo risorse a chi ne avrebbe avuto bisogno a causa dei fondi limitati. Tuttavia, ogni circa 1.000 controlli con esiti positivi, si ha un tasso di recupero di almeno il 4% degli esclusi; segno dell’utilità delle indagini che permettono di reintegrare tra i beneficiari gli idonei (veritieri) esclusi per colpa dei frodatori.

La copertura economica degli idonei, così come la quota di studenti borsisti, risulta comunque in aumento a causa dell’alzamento della soglia di reddito che allarga il bacino degli aventi diritto: nell’anno accademico 2020-2021 l’importo massimo di ISEE era di €23.626,32, riadeguato nel 2023 a €26.306,25;[3] gli aggiustamenti vengono effettuati tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo. Questo garantisce che, nei casi di più elevata necessità, la borsa sia in grado di coprire pienamente l’affitto di una stanza e le spese (cibo, energia, materiali di studio, ecc.) secondo medie regionali, cosa non sempre vera nei capoluoghi a costi elevati (es. Milano e Roma), o considerando la borsa erogata alle fasce con ISEE più elevato (Fig. 3).

L’ammontare delle borse e i criteri di assegnazione sono allineati fra le varie regioni. Lo spazio per differenziarsi sta nella definizione di vincoli temporali, numero e tipo di documenti richiesti e ammontare delle borse; rimane stringente il criterio di non contraddizione con le condizioni minime nazionali, ad esempio abbassando gli importi o modificando la soglia ISEE. Inoltre, le condizioni italiane non differiscono da quelle degli altri Paesi europei: in Francia circa il 36% ha ricevuto una borsa per criteri sociali nel 2022/23, con borse che vanno da €1.454 a €7.602 a seconda del reddito lordo complessivo del nucleo familiare.[4] In Germania il sistema è misto, metà come borse a fondo perduto (con importi fino a €992 mensili) e metà prestito a tasso zero, ovvero da restituire senza interessi; nel 2023 circa il 26% degli studenti ha beneficiato della borsa.[5] Nei Paesi Bassi vige un sistema di borsa di base (“basic grant”) universale pari a €126 mensili per tutti gli studenti, o €314 per i fuori sede ma con maggiorazioni (“supplementary grant”) per chi ha genitori a basso reddito (sotto i €34.600), o per i richiedenti di un prestito.[6] Anche in Spagna, come per l’Italia e la Francia, l’investimento è a fondo perduto e non prevede rimborso, e oscilla tra i €4.700-5.000 annui per lo studente fuorisede a basso reddito.[7] A livello europeo vige un certo allineamento su importi erogati (una media di circa €5.000 annuali), sul numero di borsisti sul totale di studenti (20-40%), sui requisiti di merito e sulle condizioni di reddito.

Il problema delle frodi

La teoria economica riconosce l’istruzione come mezzo per accrescere il capitale umano. Investire in istruzione ha effetti sui redditi futuri, sulla crescita e sulla produttività, sulla trasmissione intergenerazionale della povertà e, di conseguenza, sulla mobilità sociale.[8] Tuttavia, i costi diretti e indiretti dell’università rappresentano una forte barriera economica; perciò, ridurli con sussidi mirati tramite borse di studio aumenta le iscrizioni, la continuità negli studi e la frequenza di lauree, soprattutto tra i giovani a basso reddito.[9]

Risolvere il vincolo economico non è però sufficiente se l’accesso alle borse di studio diventa di per sé costoso e ostacolante a causa, ad esempio, della burocrazia. In Italia, tra compilazione ISEE e domanda di borsa di studio, il processo è lungo e complesso: bandi di 60-130 pagine con decine di specifiche documentali, motivi di esclusione e scadenze da rispettare. Esiste, infatti, un inevitabile trade-off (se non addirittura un dilemma tecnico) tra precisione e accessibilità. Più il sistema per accedere ai benefici è reso complesso, più scoraggia gli abusi ma rischia di escludere chi ha davvero bisogno; più lo si semplifica per venire incontro a chi ne ha bisogno, più diventa vulnerabile a richieste indebite. La ricerca della massima precisione nell’individuare e soddisfare gli aventi diritto, ed escludere/riconoscere i disonesti (un problema di targeting dei fondi pubblici), si traduce spesso in un apparato burocratico oneroso e scoraggiante. Fornire informazioni e assistenza nella compilazione delle domande aumenta il tasso di immatricolazione e di conseguimento della laurea, a riprova del fatto che le frizioni burocratiche e la complessità fiscale frenano l’accesso al sostegno economico, e quindi, in alcuni casi, all’università.[10]

In Italia il beneficio economico, sommato all’esenzione dalle tasse universitarie, è oggi decisamente cospicuo e può creare spazio per comportamenti opportunistici. Secondo il tradizionale approccio beckeriano all’analisi del crimine (Becker, 1968), chi agisce in modo illecito confronta in modo puramente razionale i benefici attesi (B) con i costi attesi, dati dalla probabilità di essere scoperti (p) e dalla severità della sanzione (C).[11] Per i crimini di natura economica è una condizione necessaria ma non sufficiente.[12] Una persona avrà incentivo a frodare (ad es. dichiarando un reddito non veritiero nella domanda di borsa di studio) se il valore della borsa supera la pena inflitta.[13] Utilizzando i dati italiani del 2025, il beneficio è dato dall’ammontare borsa (B): “in sede” €2.850,26, o “fuori sede” €7.072,10. Le sanzioni legali (C) (art. 316-ter c.p.) equivalgono ad una sanzione amministrativa compresa tra €5.164 e €25.822.[14] La probabilità (p) è stimata sulla base dell’intensità del controllo: con 384 casi accertati dalla Guardia di Finanza su un totale di 278.810 idonei beneficiari, la probabilità di essere identificati come truffatori è circa dello 0,15%.[15]

Dunque, per i due casi analizzati, il beneficio dell’illecito è maggiore del costo atteso, e l’incentivo a frodare esiste sia per il caso “in sede” (€2.850,26 > 0,15% × €5.164), sia per quello “fuori sede” (€7.072,10 > 0,15% × €25.822).

In pratica, anche assumendo una sanzione massima prevista (€25.822) e un beneficio minimo della borsa (€2.850), se la probabilità di essere scoperto rimane così bassa, l’individuo razionale non è dissuaso dal commettere la frode.

Il quadro però peggiora se alla probabilità di essere identificati si aggiunge quella di effettivo perseguimento giudiziario dell’illecito. Basti un dato: su 384 casi individuati, solo 50 hanno ricevuto sanzioni amministrative, gli altri sono stati “solo” denunciati. Con un enforcement così debole, il sistema appare, ed è, ancora più vulnerabile. Il modello di Becker, per quanto semplice e utile, si basa sull’assunzione di un agente razionale e con modesta tolleranza al rischio, per cui se un crimine conviene, verrà commesso. Nella realtà dei fatti, e i numeri lo dimostrano, le persone sono di gran lunga più restie ad agire contro la legge, per motivi che esulano dal calcolo statistico e rientrano nel dominio dell’etica e del buon cittadino.

È possibile aumentare la deterrenza agendo sulla probabilità di rilevazione o sulla severità della sanzione. Se diventa più probabile che un richiedente fraudolento venga scoperto (per maggiore tasso di verifica o per maggiore accuratezza della singola indagine) o che le conseguenze siano più gravi, il costo atteso della frode controbilancia il beneficio, eliminando l’incentivo.

Agire sulla probabilità di rilevazione apre due strade. La prima, più complessa, è la lotta all’evasione, da affrontare a monte nella dichiarazione dei redditi. La seconda, più fattibile, è l’aumento dei controlli a valle sullo “stile di vita” del dichiarante. Redditi e patrimoni sono precaricati da INPS e Agenzia delle Entrate, e il cittadino (o i CAF, che nel 2023 hanno gestito l’88% delle pratiche) si limita a confermarli o a integrarli. Gli spazi residui di manipolazione riguardano la parte “qualitativa” della Dichiarazione Sostitutiva Unica: la composizione del nucleo familiare, lo status di indipendenza dello studente, la residenza o il titolo di godimento dell’abitazione.[16] Sono proprio queste le aree più esposte ad abusi. La maggior parte delle truffe ha infatti riguardato la manipolazione del nucleo familiare, da cui scaturisce l’ISEE, eseguita tramite separazioni o residenze fittizie di componenti della famiglia, e di falsa “indipendenza” dello studente,[17] che riduce la base reddituale e patrimoniale rilevante ai fini ISEE. Il problema sta quindi nella formazione dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare; irrigidire i criteri di idoneità delle borse non risolverebbe il problema.

Frodi di questo tipo sono particolarmente problematiche perché generano una cattiva allocazione delle risorse e danni all’equità distributiva. I nodi principali sono due: l’errore di inclusione (falso positivo), che porta a concedere il beneficio a chi non ne ha diritto, e l’errore di esclusione (falso negativo), che priva del sostegno chi invece ne sarebbe legittimato, per cui ogni beneficiario che risulta idoneo grazie a escamotage fiscali si sostituisce a un idoneo de facto. Inoltre, da un punto di vista di welfare, il beneficio sociale di un euro destinato a chi non ne ha reale bisogno è di gran lunga inferiore rispetto a quello che si otterrebbe destinandolo a uno studente o una studentessa meno abbiente. Quest’ultimo, disponendo di minori risorse complessive, attribuisce a ogni euro ricevuto un’utilità marginale più elevata; per lui quel singolo euro “vale di più”. Il danno è ancora più grave se si considera che la condizione economica è determinante nella scelta di frequentare o meno l’università, a sua volta cruciale per il reddito futuro. In tal modo, i non aventi diritto che si appropriano della borsa di studio a scapito dei veri bisognosi finiscono per nuocere a questi ultimi sia nell’immediato che nel lungo periodo.

Dall’analisi dei problemi e dalla teoria economica è possibile ricavare alcune soluzioni. Un primo approccio riguarda l’enforcement sui redditi e sui beneficiari. La letteratura sulla deterrenza (ad esempio, all’evasione) mostra che la certezza che la sanzione verrà inflitta pesa più della sua severità.[18] Ciò indica che le indagini mirate, o un contributo di terze parti nella verifica delle autodichiarazioni sui redditi, farebbero da forbice per ridurre sia evasione che truffe nel diritto allo studio.[19] Oltre a rafforzare i controlli, è efficace anche annunciarli e renderne pubblici i risultati incidendo sulla propensione al comportamento fraudolento. In questo modo si invia un segnale che scoraggia la frode per salienza mediatica del rischio, dato che la comunicazione stessa accresce la probabilità percepita di essere scoperti.

Un altro approccio è di tipo comportamentale. In sostanza, rendere pubblici i nomi dei vincitori di borse di studio può innescare meccanismi di visibilità per cui chi ne beneficia senza averne diritto è scoraggiato a causa della maggiore esposizione. Restano i problemi di privacy e dello stigma sugli studenti onesti a basso reddito che potrebbero preferire l’anonimato.

Come ultima soluzione, di tipo tecnico-burocratico, si potrebbe rendere più complesso l’invio delle domande, con controlli incrociati su altri dati e indici fiscali. Richiedere documentazione aggiuntiva aumenta capacità e probabilità di individuare discrepanze. Tuttavia, un simile irrigidimento rischia di gravare anche sugli studenti onesti, rendendo la partecipazione ai bandi più onerosa, aumentando il rischio di errori in buona fede che comportano l’esclusione del richiedente; tecnicamente, questo fenomeno è definito “selezione avversa”.

Va ricordato, in conclusione, che la grande maggioranza dei beneficiari rispetta le regole e che le frodi intenzionali riguardano solo una minoranza di pochi punti percentuali. Resta vero, però, che anche un numero ridotto di trasgressori può influenzare in modo sproporzionato la percezione pubblica a causa dei danni reali nei confronti degli idonei lasciati fuori; al netto di ciò, l’importanza complessiva del programma è un fatto inequivocabile.

[1] L’ISEE-U è la versione usata per tasse universitarie e borse di studio. Per default lo studente rientra nel nucleo dei genitori, facendo coincidere ISEE-U con quello ordinario; accorgimenti specifici si applicano per studenti indipendenti, genitore non convivente o famiglie all’estero.

[3] Vedi: MUR, Diritto allo studio.

[8] Black, S. E., Devereux, P. J., & Salvanes, K. G. (2005). Why the Apple doesn’t fall far: Understanding intergenerational transmission of human capital. American Economic Review, 95(1), 437–449.

[9] Bound, J., & Turner, S. (2002). Going to War and Going to College: Did World War II and the G.I. Bill Increase Educational Attainment for Returning Veterans?, Journal of Labor Economics, 20(4), 784–815.

[10] Bettinger, E. P., Long, B. T., Oreopoulos, P., & Sanbonmatsu, L. (2012). The role of application assistance and information in college decisions: Results from the H&R Block FAFSA experiment. The Quarterly Journal of Economics, 127(3), 1205–1242; e Hoxby, C. M., & Turner, S. (2015). What high-achieving low-income students know about college. American Economic Review, 105(5), 514–517; e Laudisa, F., & Poy, S. (2024). Informare gli studenti delle scuole superiori sulla borsa di studio: quale effetto sull’iscrizione all’università?, Autonomie locali e servizi sociali, 46(2), 257–286.

[11] Semplicemente, B>p∙C

[12] Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.

[13] Si noti che, nel modello teorico, se la condizione è rispettata il crimine viene commesso. In chiave empirica, tuttavia, essa va intesa come la creazione di un incentivo o di condizioni favorevoli al crimine, che possono anche non tradursi necessariamente in un atto effettivo.

[14] Esistono anche costi non monetari come quelli di reputazione e penali, esclusi dal calcolo per difficile quantificazione.

[15] Il dato stimato non identifica la probabilità di rilevazione effettiva, che sarebbe condizionata all’essere fraudolento, e che richiederebbe informazioni su quante frodi in generale sono state commesse, dato per definizione inosservabile. Rappresenta quindi una stima più conservativa sull’efficacia dei controlli nell’identificare un illecito.

[16] La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento – in parte autodichiarato e in parte acquisito dall’Agenzia delle Entrate – che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare necessari per il rilascio dell'attestazione ISEE.

[17] L’ISEE-U considera lo studente “indipendente” solo se (i) residente da ≥2 anni fuori dalla famiglia d’origine in abitazione non di proprietà familiare e (ii) con reddito da lavoro ≥ 9.000 €/anno in ciascuno dei due anni di riferimento.

[18] Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. Crime and Justice, 42(1), 199–263.

[19] Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.