Le decisioni del 2 aprile di Trump hanno lasciato stupefatto il mondo perché nessuno si aspettava una sciagura tanto grande. Da almeno 150 anni non si erano visti dazi tanto elevati e su un numero così grande di Paesi. Ma 150 anni fa le importazioni americane erano in proporzione meno di un terzo di quello che sono oggi. Il dazio medio imposto da Trump supera il 20% e rappresenta uno shock all’economia mondiale maggiore di quello causato da Hoover nel 1930 con il famigerato Smoot-Hawley Act, che contribuì a esportare la recessione americana nel resto del mondo e a scatenare una guerra commerciale fra tutte le maggiori potenze.

Dal punto di vista geopolitico ed economico la decisione è sostanzialmente incomprensibile. I dazi colpiscono Paesi tradizionalmente amici degli Stati Uniti, come l’Unione Europea e il Giappone e mettono a dura prova tutto il sistema di alleanze degli Stati Uniti. Molti politologi dicevano, ragionevolmente, che Trump è interessato all’Indopacifico e alla confrontation con la Cina e che per questo è disposto a sacrificare l’Ucraina e addirittura l’intera Europa. Ma se così fosse, se ci fosse davvero un chiaro disegno di questa natura, non sarebbero stati imposti dazi assolutamente proibitivi sulle merci provenienti dai Paesi amici o potenzialmente amici dell’indopacifico: 46% sul Vietnam, 44% sullo Sri Lanka, 36% sulla Tailandia, 32% su Taiwan e Indonesia, 26% sull’India, 25% sulla Corea del Sud, 24% sul Giappone. Dal punto di vista economico, non c’è economista serio che non abbia messo in guardia l’amministrazione dai guai che possono derivare all’economia americana, in termini di maggiore inflazione, riduzione del potere d’acquisto, aumento dei tassi di interesse e, in ultima analisi, riduzione della crescita economica e del benessere.

Scenari per l’ordine economico mondiale

La sostanziale chiusura del mercato americano che si prospetta per molti prodotti e Paesi può innescare due opposte tendenze entrambe molto negative, una per gli Stati Uniti, l’altra per l’ordine geopolitico ed economico mondiale, questione che non può lasciare indifferenti gli Stati Uniti. Da un lato, tutti i Paesi colpiti dai dazi cercheranno di accordarsi politicamente per dare risposte quanto più efficaci e coordinate ai dazi Usa. Già oggi vediamo l’avvicinamento del Canada al Messico e all’Unione Europea. Abbiamo visto la rapida decisione della Presidente della Commissione europea di siglare un accordo di libero scambio con il Mercosur, nonché le pur caute aperture di vari leader europei all’idea di intensificare gli scambi commerciali con la Cina. A Oriente si iniziano a intravedere tentativi di aggregazione attorno ai due poli dell’India e del Giappone e persino alla Cina, cosa che fino a poche settimana fa era impensabile.

Una tendenza opposta, che però non risolve il rischio isolamento degli Stati Uniti, si manifesterà molto presto quando le singole imprese cui sarà reso difficile l’accesso al mercato Usa accentueranno le pressioni per penetrare i mercati degli altri Paesi diversi dagli Stati Uniti. Le importazioni di merci degli Stati Uniti sono nell’ordine dei 3 mila miliardi di dollari e rappresentano il 16% circa del commercio mondiale. È evidente che le imprese dei Paesi colpiti dai dazi cercheranno di supplire al venir meno del mercato americano accentuando le pressioni competitive sui mercati degli altri Paesi. Ad esempio, sul mercato italiano si accentuerà la pressione competitiva non solo della Cina, ma anche degli altri Paesi della stessa Unione Europea. È difficile prevedere cosa possa nascere da questa improvvisa accentuazione delle pressioni bilaterali, ma è evidente che ci saranno ben presto, in tutti i Paesi, imprese o settori che chiederanno di essere anch’esse protette dalla concorrenza di Paesi terzi attraverso dazi o altre barrire non tariffarie. Queste richieste di protezione saranno sostanzialmente di tutti contro tutti e potrebbero avere l’effetto di disgregare, anziché di aggregare, le alleanze. Vi è qualche motivo per temere che si accentuino le forze centrifughe anche all’interno dell’Unione Europea. In sostanza, una volta uscito dalla bottiglia, il genio maligno del protezionismo è un potente moltiplicatore di tensioni ed è assai difficile da fermare. Proprio per questo nel secondo dopoguerra, alla luce dei disastri degli anni trenta, furono create istituzioni volte a garantire un ordine mondiale basato per quanto possibile su principi di diritto e non solo sull’uso della forza.

In ogni modo, sulla base di queste prime considerazioni, si può immaginare un mondo in cui si allentano le alleanze degli Stati Uniti e aumentano le tensioni bilaterali fra Stati.

I dazi come strumento di estorsione economica

Vi è però anche un altro scenario possibile: quello in cui gli Stati Uniti trattano con singoli Paesi per concedere esenzioni dai dazi o altri “privilegi” in cambio di una sostanziale sottomissione economica e anche politica all’amministrazione Trump. Vedremo già nei prossimi giorni in quale misura Trump intenda usare i dazi come bastone negoziale e quanti leader andranno a Canossa per sottomettersi al potere del sovrano Trump.

La questione delle richieste di esenzione ci offre una chiave di lettura illuminante per comprendere le motivazioni delle mosse di Trump. Le richieste di esenzione verranno anche dalle imprese americane e in alcuni casi saranno sostenute dai territori interessati e dai consumatori e dalle loro organizzazioni. Vi saranno imprese che sosterranno di essere obbligate ad aumentare i prezzi perché è aumentato il costo delle materie prime o dei semilavorati. Vi saranno inoltre imprese che chiederanno non esenzioni, ma sussidi per far fronte ai contro dazi o alle altre misure di ritorsione del resto del mondo. Nel suo primo mandato Trump stabilì un fondo speciale per compensare gli agricoltori che si trovarono in difficoltà a causa dei dazi. Misure di questo tipo – esenzioni e sussidi – possono essere manovrate abbastanza agevolmente dalla Casa Bianca, cosa che non è possibile, se non in casi eccezionali, con il sistema fiscale.

Ecco dunque che si prospetta una dimensione dei dazi come strumento di estorsione economica per avere vantaggi politici. Trump ha già attaccato alcune Università, colpevoli di non avere represso le opinioni di studenti dissenzienti, e ha attaccato, cosa davvero straordinaria, alcuni dei maggiori studi legali degli Stati Uniti per aver difeso candidato democratici o aver preso parte a procedimenti per presunti reati di Trump o dei suoi seguaci. Questi attacchi sono stati fatti usando la leva economica: cancellando grants federali per 400 milioni di dollari alla Columbia University, e minacciando gli studi legali di cancellare tutti i loro contratti con il governo federale o addirittura di negare loro la possibilità di recarsi preso uffici pubblici, inclusi i tribunali. Ebbene, con le imprese può accadere la stessa cosa: il governo è disposto ad aiutare una data impresa se non fa propaganda contro il governo, non finanzia candidati democratici, non ha dipendenti che sostengono idee contrarie all’amministrazione, effettua donazione al GOP. In sostanza, i dazi sono uno strumento attraverso il quale Trump consolida un potere autocratico che mette ulteriormente a dura prova i limiti della democrazia americana.

Due considerazioni economiche

Non ripeteremo qui gli infiniti argomenti che sono stati avanzati per sostenere che i dazi sono controproducenti per chi li mette e non possono al tempo stesso riportare il manifatturiero in America, risolvere il problema della bilancia commerciale, e quello del deficit federale. Vi sono però due questioni specifiche che meritano una riflessione. La prima riguarda l’assoluta sproporzione fra lo strumento che si usa (il dazio) e l’obiettivo di riportare la manifattura in America. Il deficit commerciale degli Stati Uniti (esportazioni meno importazioni di beni) è pari a circa il 4% del Pil Usa. Ammesso e non concesso che: a. i dazi possano azzerare lo squilibrio commerciale e b. che ad ogni dollaro in meno di importazioni corrisponda un dollaro in più di domanda manifatturiera; ammesso e non concesso che ciò possa accadere, di quanto aumenterebbero i posti di lavoro nel manifatturiero americano, che è l’obiettivo chiave sbandierato da Trump?

La risposta è non più del 2,5% perché il 60% circa della maggiore domanda di manufatti si traduce in maggiore valore aggiunto nei servizi (legali, finanziari, di consulenza ecc.) di cui il manifatturiero ha bisogno. Ma la riduzione dei posti di lavoro nel manifatturiero degli Stati Uniti fra il 1970 e oggi è di circa 17 punti, dal 27 all’8% del totale dell’occupazione (non agricola). Quindi ben che vada e assumendo che i posti di lavoro seguano il Pil (cosa non vera), l’8% diventerebbe 10%. In nessun caso si tornerebbe a quell’America industriale che Trump ha promesso di ricostruire.

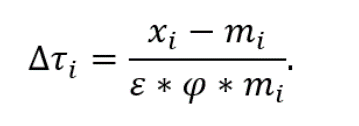

La seconda considerazione riguarda l’incredibile sciatteria del trumpismo e dei suoi seguaci. Come si sa, Trump ha presentato le sue misure come dei dazi reciproci, con un generoso sconto: così ad esempio, per l’Unione Europea il dazio del 20% è presentato come la metà del dazio che l’Unione avrebbe attualmente nei confronti degli Stati Uniti e che, secondo il brillante entourage di Trump sarebbe pari a 39%. In realtà, secondo i dati della Banca Mondiale, il dazio medio della Italia (che è all’incirca lo stesso dell’intera UE) nei confronti degli Stati Uniti è del 4,6%. Come ha fatto dunque Trump a dire 39%? Molti hanno pensato all’Iva, dato che Trump ha più volte ribadito che l’Iva sarebbe un dazio; si tratta di una sciocchezza dal momento che l’IVA la paga il consumatore finale e grava sui prodotti made in Usa come su quelli made in UE. Ma non è questo il marchingegno che sta dietro il 39%. Il marchingegno è il deficit commerciale con la UE (esportazioni Usa verso la UE meno importazioni Usa dalla UE) diviso per le importazioni Usa dalla UE. Nel 2024 le esportazioni (di beni) verso la UE sono state 370 miliardi di dollari, le importazioni dalla UE 606 miliardi, il deficit 236; da cui 236/606=39%. Quindi, secondo questa strampalata metrica, quanto più grande il deficit Usa nei confronti di un Paese (cosa che può dipendere da mille fattori diversi dai dazi, ad esempio in Usa piace il made in Italy) tanto più elevato è il cosiddetto dazio di quel Paese verso gli Usa. Naturalmente se fosse stato presentato in questo modo, sarebbe stato percepito per quello che è: un imbroglio senza veli. Ci ha pensato dunque l’apposito ufficio commerciale della Casa Bianca (si noti non il Department of Commerce) a dare una patina di scientificità (si fa per dire) al conto, con la seguente incredibile formula, ricca di lettere greche che la rendono ostica ai non addetti ai lavori.

Dove ![]() sono le esportazioni e le importazioni Usa nei confronti del Paese i, e τ, ε e φ sono il dazio, l’elasticità di domanda di importazioni rispetto al prezzo e il cosiddetto pass-through, ossia quanta parte del dazio si traduce in aumento del prezzo finale al consumatore (ciò che effettivamente determina un cambiamento di comportamento). Si tratta ovviamente di una formula incomprensibile per i non economisti. Per gli economisti, è una colossale sciocchezza. Per capire di cosa si tratta si consideri che nella nota della Casa Bianca si dice che l’elasticità delle importazioni è 4 e il pass-through è 0,25, il che significa che il prodotto delle due lettere greche al denominatore è uguale a 1 e si elide. E allora la formula dice di quanto dovrebbe variare il dazio Usa verso il Paese i affinché le importazioni Usa da quel Paese diminuiscano in misura tale da azzerare il deficit bilaterale che sta al numeratore. Molte cose non tornano in questa formula a cominciare dal fatto che le due letterine greche assumono lo stesso valore per tutti i Paesi e tutti i prodotti, ma il problema principale è che questo non è il dazio del Paese i nei confronti degli Stati Uniti, ma il dazio che teoricamente dovrebbero mettere gli Stati Uniti sulle importazioni da quel Paese per azzerare il deficit bilaterale. Il problema è che quel dazio non c’entra nulla con l’eventuale dazio che quel Paese ha nei confronti degli Stati Uniti. Se agli americani piace la moda made in Italy o il vino toscano, si crea un deficit bilaterale degli Stati Uniti con l’Italia che non c’entra nulla con l’eventuale dazio dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti. Più in generale, il punto è che il saldo bilaterale fra Paesi non ha nessun significato.

sono le esportazioni e le importazioni Usa nei confronti del Paese i, e τ, ε e φ sono il dazio, l’elasticità di domanda di importazioni rispetto al prezzo e il cosiddetto pass-through, ossia quanta parte del dazio si traduce in aumento del prezzo finale al consumatore (ciò che effettivamente determina un cambiamento di comportamento). Si tratta ovviamente di una formula incomprensibile per i non economisti. Per gli economisti, è una colossale sciocchezza. Per capire di cosa si tratta si consideri che nella nota della Casa Bianca si dice che l’elasticità delle importazioni è 4 e il pass-through è 0,25, il che significa che il prodotto delle due lettere greche al denominatore è uguale a 1 e si elide. E allora la formula dice di quanto dovrebbe variare il dazio Usa verso il Paese i affinché le importazioni Usa da quel Paese diminuiscano in misura tale da azzerare il deficit bilaterale che sta al numeratore. Molte cose non tornano in questa formula a cominciare dal fatto che le due letterine greche assumono lo stesso valore per tutti i Paesi e tutti i prodotti, ma il problema principale è che questo non è il dazio del Paese i nei confronti degli Stati Uniti, ma il dazio che teoricamente dovrebbero mettere gli Stati Uniti sulle importazioni da quel Paese per azzerare il deficit bilaterale. Il problema è che quel dazio non c’entra nulla con l’eventuale dazio che quel Paese ha nei confronti degli Stati Uniti. Se agli americani piace la moda made in Italy o il vino toscano, si crea un deficit bilaterale degli Stati Uniti con l’Italia che non c’entra nulla con l’eventuale dazio dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti. Più in generale, il punto è che il saldo bilaterale fra Paesi non ha nessun significato.

Come ha di recente argomentato Lawrence Summers, ognuno di noi ha una bilancia dei pagamenti con entrate e uscite e quasi tutti noi abbiamo un deficit netto con il supermercato (da cui importiamo beni) e un surplus con il nostro datore di lavoro (al quale esportiamo lavoro, in cambio di denaro). Se poi ogni tanto andiamo al nostro ristorante preferito avremo un deficit anche con il ristorante. Ma mai ci verrebbe in mente di andare a lavorare per il supermercato o per il ristorante al fine di pareggiare la nostra bilancia bilaterale. Inoltre, il confronto con altri Paesi dimostra che il deficit commerciale c’entra molto poco con la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero. Negli ultimi decenni, anche la Germania, il Giappone, l’Italia e la Corea del Sud, tutti Paesi con avanzi commerciali, hanno registrato una forte caduta dell’occupazione manifatturiera.

In conclusione, non solo questa è la più stupida guerra commerciale mai vista, come ha scritto il Wall Street Journal, ma il processo che ha portato ai numeri che sono stati l’oggetto della storica decisione è del tutto privo di logica.

Questo articolo è stato scritto per la rivista Civiltà Socialista.