Gli insegnanti di sostegno (IdS) in Italia sono ormai quasi un quarto del totale. L’aumento massiccio degli ultimi anni, più forte di quello degli alunni con disabilità, è stato facilitato dal fatto che il numero di posti viene determinato dalle singole regioni, derogando dalla norma che indicherebbe come standard la disponibilità di un insegnante di sostegno ogni due studenti, quindi con un rapporto di 0,5 tra numero di IdS e studenti. La media nazionale è ora di 0,7, ma con forti differenze tra regioni: ci sono molti più IdS al Sud e al Centro che al Nord, con massimi nel Molise (1 per alunno) e minimi nel Veneto (0,5 per alunno). Se il numero è molto alto, la qualità scarseggia: quasi il 30% degli IdS non ha frequentato il relativo corso di specializzazione e il 59% è precario. Nei Paesi esteri con sistemi simili al nostro le figure analoghe sono molto meno numerose. Non sarebbe meglio avere meno IdS ma più qualificati, stabili e coordinati con gli altri docenti, per garantire un’inclusione più efficace ed efficiente? In ogni caso, ogni riforma dovrebbe essere preceduta da un’ampia valutazione dell’efficacia del programma.

* * *

L’insegnante di sostegno (IdS) è un docente specializzato che ha lo scopo di garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ossia promuovere “lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Per questo l’IdS è assegnato alla classe, non al singolo alunno, e dovrebbe collaborare con i docenti di posto comune per sviluppare strategie educative inclusive.[1]

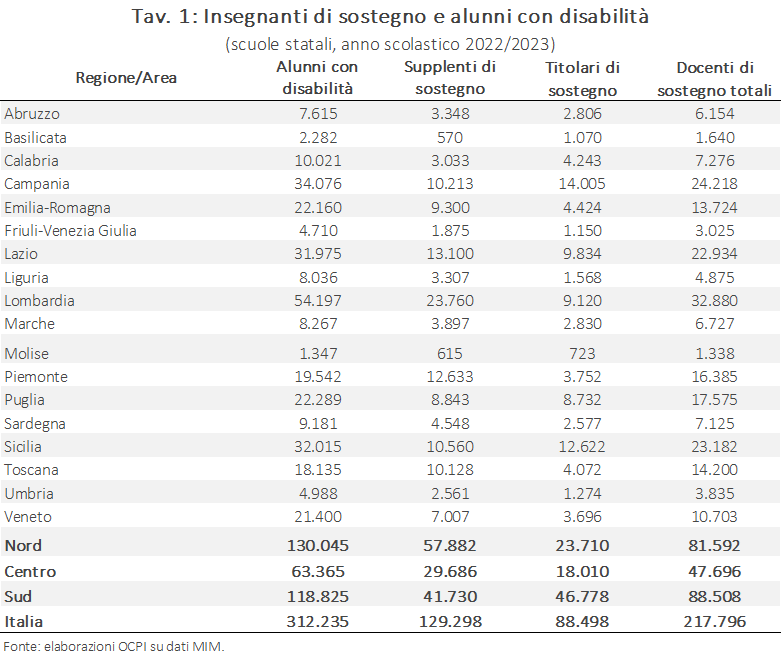

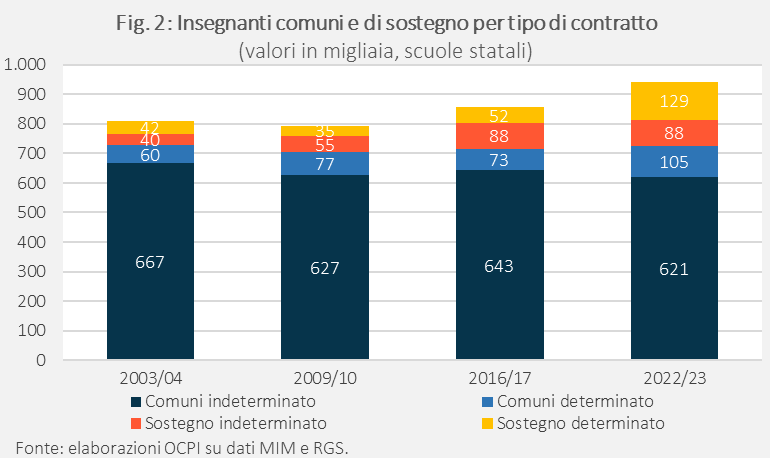

Gli IdS sono sempre di più.[2] Nell’anno scolastico 2022/2023 erano 217.796, il 23% del totale dei docenti, con un aumento del 163% rispetto al 2003/2004 e una particolare accelerazione dopo il 2016/2017. Gli studenti con disabilità sono passati da 216.452 nel 2015/2016 a 312.235 nel 2022/2023, ma l’incremento degli IdS è stato maggiore: il rapporto tra IdS e alunni con disabilità è infatti aumentato da 0,59 nel 2016/2017 a 0,70 nel 2022/2023.

Come si è arrivati a questo aumento? Il decreto legge 98/2011 indica che l’organico degli IdS è fissato a un docente ogni due studenti con disabilità (quindi con un rapporto di 0,5), ma con la possibilità di “istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica”.[3] L’aumento di cui sopra si è realizzato grazie a questa possibilità di deroga e in base a proposte delle scuole approvate dagli Uffici Scolastici Regionali.[4] Si è quindi trattato di un approccio decentrato che ha dato risultati molto diversi a seconda della regione considerata.

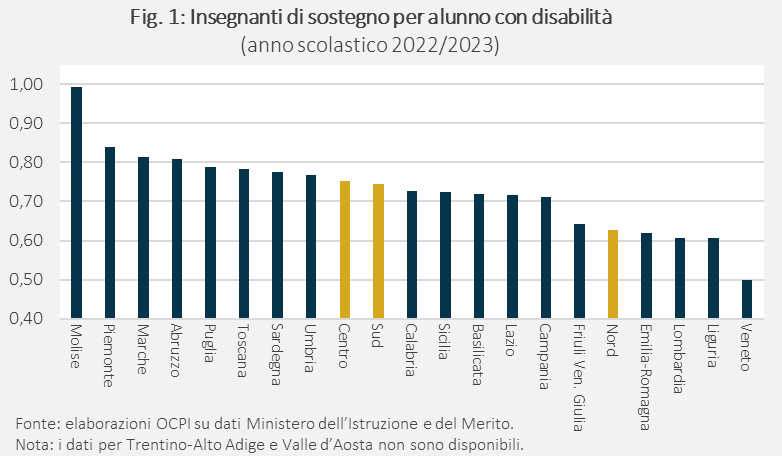

Gli IdS sono molto più numerosi al Centro (0,75 per alunno) e al Sud (0,74) rispetto al Nord (0,63; Tav. 1). Anche il numero di ore assegnate per alunno è più elevato al Centro e al Sud (rispettivamente 16 ore e 17 ore) che al Nord (13,6). Le differenze regionali nel numero di IdS sono molto marcate. Ai massimi ci sono Molise (0,99) e Piemonte (0,84), unica regione del Nord con un numero elevato. Ai minimi ci sono il Veneto (0,5, l’unica regione che, almeno in media, non deroga dall’organico), Liguria e Lombardia (0,6 per entrambe; Fig. 1).[5]

Gli IdS sono numerosi, ma il precariato è molto più diffuso rispetto agli altri docenti: nel 2022/2023 il 59% degli IdS aveva contratti a tempo determinato, contro il 14,5% degli insegnanti di posto comune. Dal 2017 al 2023, l’aumento degli IdS è dipeso interamente dai contratti a tempo determinato (Fig. 2).

Questa precarietà incide sulla rotazione degli IdS: nel 2022/2023 il 59% degli alunni con disabilità ha cambiato IdS rispetto all’anno precedente. Questa discontinuità danneggia il rapporto con gli studenti, che è più personale rispetto a quello con gli altri insegnanti.

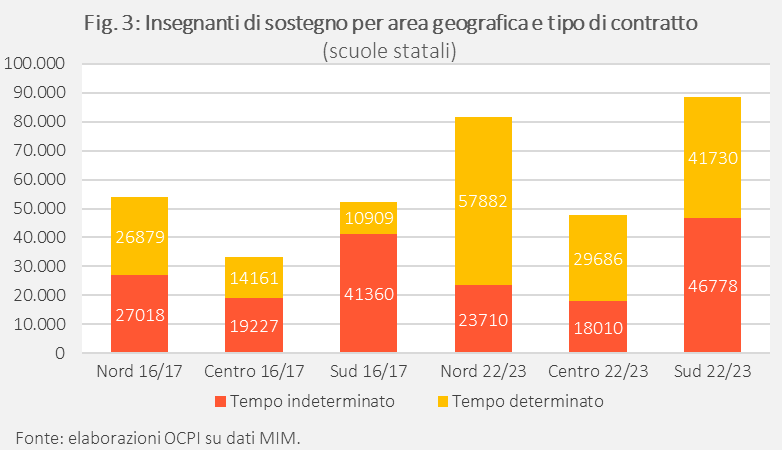

La precarietà è più marcata al Nord (Fig. 3), dove il 70% degli IdS è precario, contro il 62% al Centro e il 47% al Sud.[6] La conseguenza è che la già evidenziata disparità nel numero di IdS per alunno è più forte se si considera gli IdS di ruolo per alunno: al Nord sono 0,18, al Centro 0,28 e al Sud 0,39.

Alla precarietà si aggiunge la mancata specializzazione. Secondo un sondaggio del Censis, il 53,3% dei dirigenti scolastici ritiene gli IdS insufficientemente preparati.[7] Per diventare IdS serve la laurea magistrale (in scienze della formazione per la scuola primaria, e, per il resto, in qualsiasi campo valido per un concorso da docente) e un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) dedicato agli IdS, un corso di nove mesi con lezioni teoriche e tirocinio, erogato dalle università. Il TFA è però costoso, a numero chiuso e con poca offerta.

L’assunzione a tempo indeterminato avviene tramite concorsi ordinari. Per diventare di ruolo sul sostegno è necessario il TFA, quindi gli insegnanti di sostegno di ruolo sono tutti specializzati. Per i posti a tempo determinato, invece, non serve alcuna specializzazione, anche se viene data priorità agli insegnanti con il TFA. Come per le altre supplenze, si ricorre prima alle Graduatorie a Esaurimento (GaE) e poi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), selezionando anche insegnanti non specializzati, visto che la richiesta di IdS da parte delle scuole supera i candidati specializzati.[8]

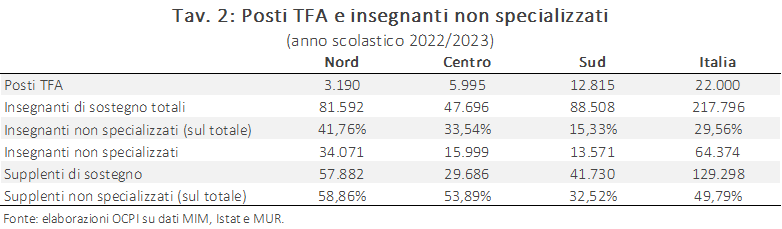

Come risultato di tutto questo, nel 2022/2023 il 29,6% degli IdS con incarichi non era specializzato, dato in calo rispetto al 37% del 2019/2020 ma comunque preoccupante.[9] La percentuale è più elevata al Nord (41,8%), rispetto al Centro (33,5%) e al Sud (15,3%). Tra i supplenti, stimiamo che questa percentuale arrivi al 50% (Tav. 2). Al Nord ci sono meno specializzati perché vengono attivati meno corsi TFA. Nell’ultimo ciclo, il 52% dei posti è stato attivato nel Sud, il 33% nel Centro e il 14% nel Nord.

Il governo intende aumentare l’offerta formativa introducendo nuovi corsi di abilitazione, erogati dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Tuttavia, questi sono online, senza tirocinio, più brevi (30 CFU contro i 60 del TFA) e riservati a docenti con almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi 5 e sono stati per questo considerati inadeguati.[10] Questi corsi, considerati una misura transitoria, sono previsti fino al 31 dicembre 2025. Il ministro Valditara ha dichiarato che l’obiettivo è formare 50.000 IdS, con avvio dei corsi in primavera, ma non ci sono ancora indicazioni sul numero di posti disponibili.[11] Per ridurre la discontinuità, dal 2025/2026 le famiglie degli alunni con disabilità potranno proporre la conferma dell’IdS, con precedenza sugli altri candidati.[12] Inoltre, l’ultima legge di bilancio stanzia fondi per 2.000 IdS aggiuntivi di ruolo.[13]

Viene spesso anche sollevata la critica che l’entrata come IdS possa essere utilizzata come scorciatoia per raggiungere posizioni di ruolo di insegnante comune.[14] Effettivamente, dei docenti che cambiano tipologia di posto, il 67% passano dal sostegno al posto comune, e solo il 33% viceversa. Ma si tratta di numeri comunque contenuti. Per esempio, per il 2024/2025 sono stati approvati solo 1.721 trasferimenti da sostegno a posto comune, meno del 2% degli IdS di ruolo totali.[15]

Il confronto con l’estero

I Paesi UE adottano modelli di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità molto diversi. La maggior parte dei Paesi permette alle famiglie di scegliere tra scuole ordinarie o speciali. Nelle scuole ordinarie possono anche esserci classi separate. Come in Italia, tutti gli studenti con disabilità vengono inseriti nelle classi comuni in Portogallo, Spagna e Grecia, dove le scuole o classi speciali sono riservate solo a casi eccezionali.

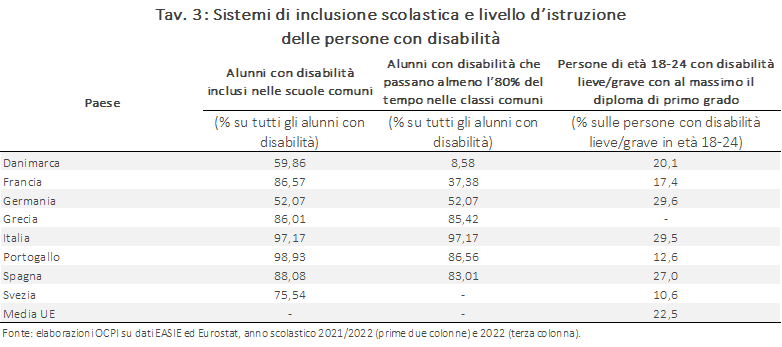

Secondo gli standard Unesco, l’alunno con disabilità si considera “incluso” se passa almeno l’80% del tempo con i compagni delle classi comuni. In Italia questo accade per il 97% degli alunni con disabilità, record europeo; siamo seguiti da Portogallo (87%), Grecia (85%) e Spagna (83%; Tav. 3). In Germania solo il 52% degli alunni con disabilità è iscritto alle scuole ordinarie e passa almeno l’80% del tempo con i propri compagni nelle classi comuni. In Francia, l’87% è iscritto a scuole ordinarie, ma solo il 43% di questi è incluso nelle classi comuni. In Danimarca, appena il 9% degli studenti con disabilità passa almeno l’80% del tempo nelle classi comuni.

Negli altri Paesi non esiste una figura del tutto paragonabile all’IdS italiano. Esistono insegnanti dedicati all’inclusione degli alunni con disabilità nelle classi comuni, ma il loro ruolo è diverso. In teoria, il sistema italiano prevede norme all’avanguardia, che promuovono il dialogo tra IdS e insegnanti di posto comune, ma nella pratica il carico ricade spesso sugli IdS, concentrando il loro ruolo sul singolo alunno più del previsto. All’estero, il coordinamento tra professionisti esterni, IdS e insegnanti di posto comune è generalmente più sviluppato.

In Italia gli IdS sono molto più numerosi rispetto a figure simili in altri Paesi, anche in quelli dove il modello è più vicino a quello italiano. Per esempio, il Portogallo, che, come detto, sta promuovendo l’inclusione totale, nel 2021/2022 contava 7.258 “insegnanti che svolgono ruoli specifici a sostegno dell’apprendimento e dell’inclusione”, a fronte di 93.242 alunni con disabilità: meno di uno ogni 13 studenti.[16]

Il nostro sistema, l’unico con così tanti IdS, ottiene risultati migliori degli altri? Guardando ai titoli di studio (per quanto questo sia un indicatore solo parziale del successo di programmi di inclusione di alunni con disabilità), sembrerebbe di no: il 29,5% delle persone con disabilità lieve o grave tra i 18 e i 24 anni ha al massimo il diploma di primo grado, contro il 22,5% della media UE (Tav. 3).

Considerazioni conclusive

La crescita impetuosa del numero degli insegnati di sostegno, la loro precarietà e limitata specializzazione, le notevoli differenze che esistono nel rapporto tra numero di IdS e alunni con disabilità tra le diverse regioni d’Italia e l’unicità del sistema italiano rispetto all’estero suggeriscono la necessità di valutare possibili riforme al settore. Per esempio, siamo sicuri che la scelta migliore sia avere così tanti IdS, ma precari e poco formati? Non sarebbe meglio averne meno ma stabili, più formati, più coordinati con gli altri docenti e quindi più efficaci ed efficienti? Anche la differenza Nord-Sud pone qualche dubbio: come mai, proprio quando si tratta di assunzioni pubbliche decise su base regionale, ad avere un numero più elevato di IdS sono le aree del Paese con meno occupazione? Si stanno usando le posizioni di IdS come strumento di assistenza sociale?

In questa situazione qualche proposta di riforma è stata presentata. Tra queste segnaliamo quella della “cattedra inclusiva”, avanzata a gennaio 2024 da un gruppo di insegnanti e docenti universitari.[17] Prevede di dedicare una parte dell’orario dei docenti di posto comune al sostegno e viceversa, intrecciando i due ruoli. Questo avverrebbe gradualmente, dopo un periodo di adeguata formazione direttamente nelle scuole. Inoltre, verrebbe creato un gruppo di docenti con lo scopo specifico di coordinare l’assistenza degli alunni con disabilità. L’obiettivo è di eliminare la pratica di scaricare soltanto sull’IdS l’inclusione dell’alunno. Si tratta di un disegno di legge a iniziativa popolare per il quale i proponenti stanno raccogliendo le firme. Proposte simili erano state avanzate in un dettagliato rapporto della Fondazione Agnelli nel lontano 2011, ma erano rimaste inascoltate.[18] Quel rapporto segnalava anche l’esigenza di valutare costantemente la qualità dell’inclusione.

Infatti, in qualunque direzione ci si voglia muovere, sarebbe utile partire da una valutazione più approfondita del nostro sistema rispetto a quanto fatto in questa nota, con un’ampia analisi costi-benefici. Non ci risulta che il Ministero abbia mai pubblicato niente al riguardo.

[1] Vedi la legge n. 104, 5 febbraio 1992, art.12, commi 3 e 6. Nella stessa è riportato che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

[2] Nel seguito, i dati sugli IdS provengono dal Portale Unico dei Dati della Scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). La fonte dei dati sugli alunni con disabilità è il rapporto del MIM (“Principali dati della scuola”). Questi dati non combaciano con quelli Istat (“L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a.s. 2022/23”), in parte perché l’indagine Istat si riferisce a scuole statali e paritarie, mentre quelli del MIM considerano solo le statali.

[3] Vedi il decreto legge n. 98, 6 luglio 2011, art. 19, comma 11, poi convertito nella legge n. 111, 15 novembre 2011. La deroga è stata inserita a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80, 26 febbraio 2010, che stipulava che il numero degli IdS doveva essere fissato in base ai bisogni e che non era quindi possibile definire a priori né un tetto né un obiettivo.

[4] La domanda di IdS e quindi i posti disponibili sono determinati in base alle ore di sostegno necessarie per ogni studente, a loro volta determinate dal “Piano Educativo Individualizzato” (PEI) elaborato dal consiglio di classe, IdS compresi, insieme al dirigente scolastico e alla famiglia dell’alunno. Il dirigente scolastico invia la richiesta complessiva di posti all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), che decide se autorizzarla. I Dirigenti Generali degli USR sono nominati dal MIM, mentre gli altri componenti sono scelti dal Direttore Generale dell’Ufficio.

[5] Non sono disponibili dati per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige.

[6] Anche per gli insegnanti di posto comune c’è più precarietà al Nord (19%) che al Centro (15%) e al Sud (10%).

[7] Vedi il 58° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, capitolo “Processi formativi”, 2024.

[8] Le GaE vengono utilizzate anche per incarichi di ruolo e sono disciplinate dalla legge n. 296, 27 dicembre 2006 (Legge di Bilancio). Sono chiuse a nuovi ingressi da quella data, ma continuano a contenere docenti e sono aggiornate periodicamente. Le GPS sono specifiche per gli incarichi a tempo determinato. Sono disciplinate dalla legge n. 124, 3 maggio 1999, e vengono aggiornate a cadenza biennale.

[10] Vedi F. De Angelis, “Specializzazione sostegno, nel 2025 possibile boom fra TFA e corsi INDIRE. Ma le proteste non mancano”, OrizzonteScuola, 9 gennaio 2025.

[11] L’iniziativa parte in ritardo, visto che l’inizio era previsto a gennaio 2025. Vedi A. Ricciardi, “Contratto scuola, arrivano gli incentivi”, ItaliaOggi, 7 gennaio 2025.

[12] I nuovi corsi e la conferma dell’insegnante parte delle famiglie sono regolati dal decreto legge n. 71, 31 maggio 2024, artt. 6 e 7, poi convertito nella legge n. 106, 29 luglio 2024.

[14] Vedi, per esempio, “Sostegno: quella scorciatoia per il posto fisso (e vicino a casa)”, TuttoScuola, 28 ottobre 2020, e “Il sostegno, prima scorciatoia per il ruolo ora per l’assegnazione provvisoria. Coord. Naz. Diploma Magistrale: in arrivo una riforma non condivisa”, OrizzonteScuola, 28 settembre 2016.

[15] Vedi “Mobilità 2024/25, pubblicati i trasferimenti e passaggi del personale docente”, CISL Scuola, 17 maggio 2024. I dati sul passaggio da IdS a insegnante comune sono nel PDF in fondo alla pagina e sono stati ottenuti sommando quelli relativi ai diversi livelli di scuola.

[18] Vedi Associazione TreeLLLe, Caritas, Fondazione Agnelli, Gli alunni con disabilità nella scuola italiana. Bilancio e prospettive, Erickson, 2011.