Un’altra emergenza a livello globale, tornata al centro del dibattito a causa della pandemia, riguarda il tasso prematuro di abbandono scolastico e il tasso di inattività dei giovani. L’Italia occupa tristemente la prima posizione in entrambi gli scenari se confrontata con i principali paesi europei. Ma se nel primo caso vi sono stati notevoli progressi a livello nazionale, lo stesso non si può dire per i giovani inattivi. Per contrastare questi fenomeni sono state intraprese diverse misure; tuttavia, la strada per colmare il divario a livello europeo è ancora lunga...

* * *

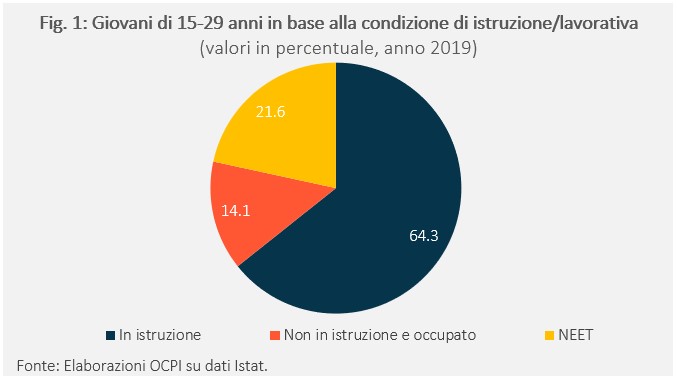

Dopo aver analizzato l’impatto del Covid-19 sull’apprendimento scolastico, ci concentriamo ora sugli effetti della pandemia sui giovani italiani che hanno lasciato precocemente il percorso formativo e sui giovani inattivi.[1] Cominciamo illustrando la situazione pre-pandemica. La Fig. 1 mostra come, prima del Covid-19, la gran parte della popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni in Italia fosse coinvolta nel percorso di istruzione (64,3 per cento), una piccola quota (14,1 per cento) fosse già occupata e oltre un quinto (21,6 per cento) fosse fuori dai processi di istruzione e formazione pur senza essere occupato o alla ricerca di un lavoro; questi ultimi rappresentano i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani 15-29enni che non lavorano e non sono iscritti a nessun corso di studio e formazione.

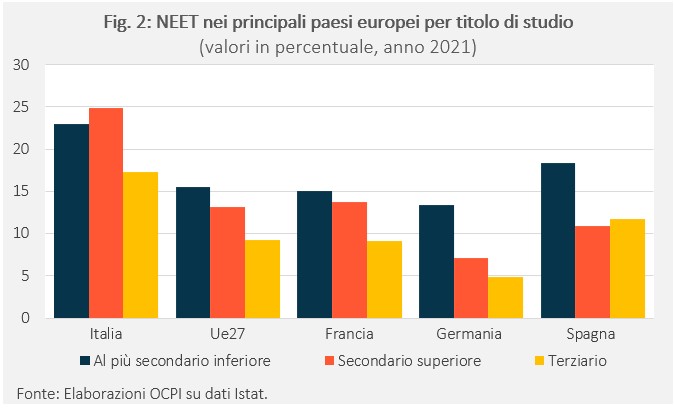

La possibilità di ricadere tra i NEET è maggiore per coloro in possesso di un titolo di studio inferiore (Fig. 2), un risultato atteso visto che all’aumentare del livello di istruzione, aumenta la probabilità di trovare un lavoro e di ricevere uno stipendio dignitoso.[2]

In ultimo, gli ELET (Early Leavers from Education and Training), ovvero, le persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito al massimo un’istruzione secondaria inferiore finiscono tra i NEET nel caso in cui non si inseriscano neanche in percorsi formativi alternativi. In questa nota ci focalizzeremo principalmente sull’impatto della pandemia su queste due categorie di giovani.

L’impatto del Covid-19 sul tasso di abbandono scolastico

Il mancato conseguimento di un diploma di scuola superiore segnala spesso una carenza di competenze per i giovani ELET e, di conseguenza, aumenta il rischio di disoccupazione, esclusione sociale e povertà.

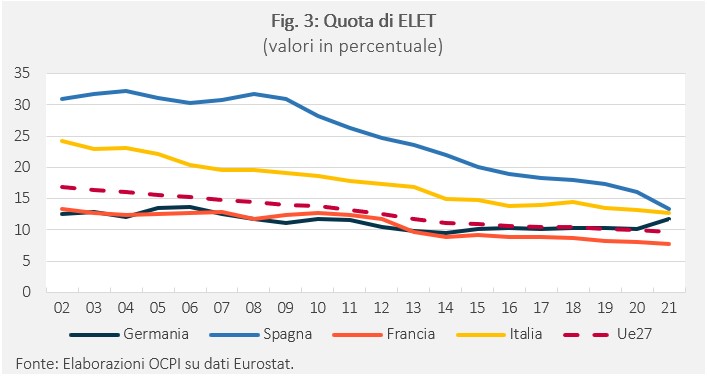

Il problema degli ELET non è però un fenomeno recente. Infatti, già nel 2010, nell’ambito della Strategia Europa 2020, la Commissione Europea si era prefissata di abbassare il tasso di abbandono scolastico sotto il 10 per cento.[3] Negli anni, sono stati compiuti notevoli progressi, evidenziati dalla Fig. 3. Il tasso medio europeo di abbandono scolastico si è infatti abbassato dal 13,8 per cento nel 2010 al 9,7 per cento nel 2021. Vi è però ancora una situazione differenziata: i Paesi del Sud Europa, come Italia e Spagna, continuano a registrare tassi superiori alla media europea seppur in avvicinamento ad essa, mentre Paesi come Germania e Francia si sono attestati, nel periodo considerato, ad un livello inferiore rispetto alla media europea (sebbene nel 2020 la Germania abbia superato la media stessa). Durante la pandemia, la quota di ELET è aumentata sensibilmente in Germania, raggiungendo una percentuale dell'11,8 per cento nel 2021 (era invece rimasta costante al 10 per cento negli anni precedenti); viceversa, non vi sono stati effetti negativi significativi in Paesi come Italia, Spagna e Francia o nell’intera Unione Europea. Questo può essere dovuto ai nuovi target del Consiglio Europeo che, proprio per evitare una possibile inversione di tendenza a causa dell’impatto negativo della pandemia, ha sottolineato la necessità di proseguire gli sforzi per abbassare ulteriormente il tasso di abbandono scolastico al 9 per cento entro il 2030.[4]

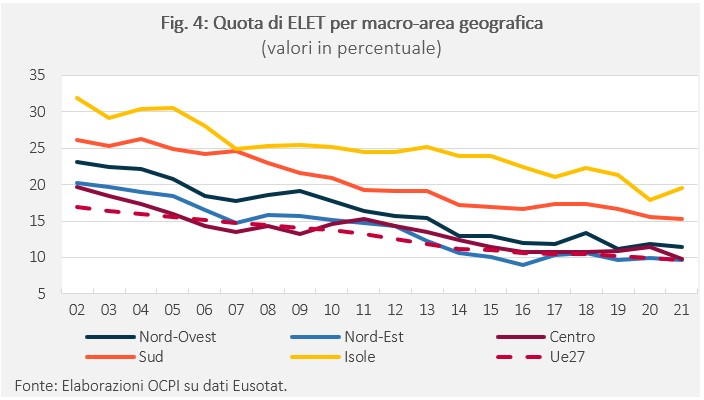

Diversi sono i fattori che possono spiegare l’abbandono scolastico precoce ma, come mostrano i dati Istat per l’Italia, le condizioni socioeconomiche della famiglia di origine svolgono un ruolo chiave. Infatti, l’abbandono precoce dell’istruzione riguarda il 22,7 per cento dei giovani i cui genitori hanno conseguito al massimo la licenza media, il 5,9 per cento di quelli i cui genitori hanno un titolo secondario superiore e il 2,3 per cento dei giovani con genitori in possesso di laurea.[5] A questo si aggiungono forti divari territoriali. (Fig. 4)

Diversi sono i fattori che possono spiegare l’abbandono scolastico precoce ma, come mostrano i dati Istat per l’Italia, le condizioni socioeconomiche della famiglia di origine svolgono un ruolo chiave. Infatti, l’abbandono precoce dell’istruzione riguarda il 22,7 per cento dei giovani i cui genitori hanno conseguito al massimo la licenza media, il 5,9 per cento di quelli i cui genitori hanno un titolo secondario superiore e il 2,3 per cento dei giovani con genitori in possesso di laurea.[5] A questo si aggiungono forti divari territoriali. (Fig. 4)

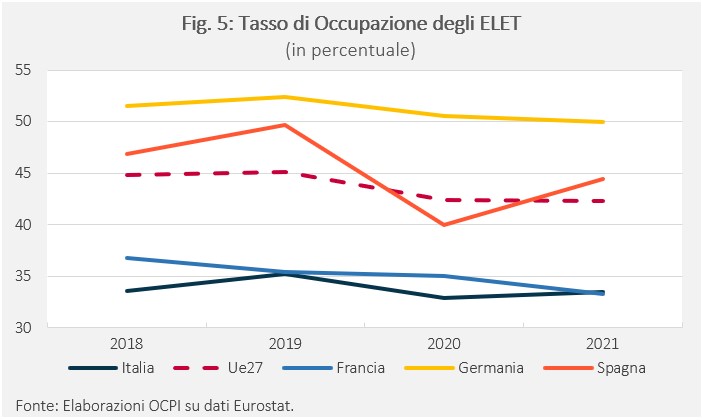

Per quanto riguarda il tasso di occupazione degli ELET, esso è particolarmente basso ed è stato segnato negativamente dalla pandemia: a livello europeo, infatti è diminuito dal 45,1 per cento nel 2019 al 42,3 per cento nel 2021. Per l’Italia, che presentava un tasso di occupazione ancor più basso (inferiore al 35 per cento), la pandemia ha annullato i miglioramenti raggiunti nel 2019, portandosi nel 2021 a livelli simili al 2018 (Fig. 5). La situazione italiana è in questo contesto particolarmente grave, anche perché il sistema economico e sociale offre poche opportunità di riqualificazione nel corso della vita.[6]

Per quanto riguarda il tasso di occupazione degli ELET, esso è particolarmente basso ed è stato segnato negativamente dalla pandemia: a livello europeo, infatti è diminuito dal 45,1 per cento nel 2019 al 42,3 per cento nel 2021. Per l’Italia, che presentava un tasso di occupazione ancor più basso (inferiore al 35 per cento), la pandemia ha annullato i miglioramenti raggiunti nel 2019, portandosi nel 2021 a livelli simili al 2018 (Fig. 5). La situazione italiana è in questo contesto particolarmente grave, anche perché il sistema economico e sociale offre poche opportunità di riqualificazione nel corso della vita.[6]

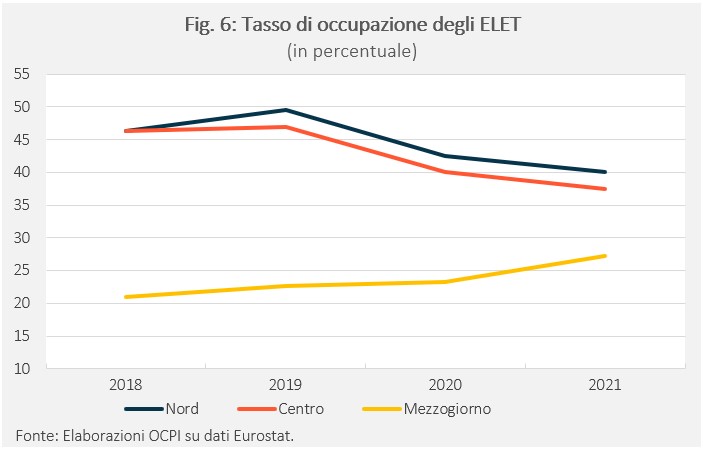

I divari territoriali sono particolarmente marcati nel contesto italiano. La probabilità di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani ELET del Mezzogiorno (27,3 per cento) è molto inferiore rispetto al Nord (40 per cento) e al Centro (37,4 per cento), seppur tale divario territoriale si sia ridotto nel corso del tempo. (Fig. 6)

I divari territoriali sono particolarmente marcati nel contesto italiano. La probabilità di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani ELET del Mezzogiorno (27,3 per cento) è molto inferiore rispetto al Nord (40 per cento) e al Centro (37,4 per cento), seppur tale divario territoriale si sia ridotto nel corso del tempo. (Fig. 6)

E se molti sforzi sono stati compiuti per ridurre il tasso di abbandono scolastico; lo stesso non è accaduto nei confronti dei NEET.

E se molti sforzi sono stati compiuti per ridurre il tasso di abbandono scolastico; lo stesso non è accaduto nei confronti dei NEET.

L'impatto del Covid sul tasso di inattività

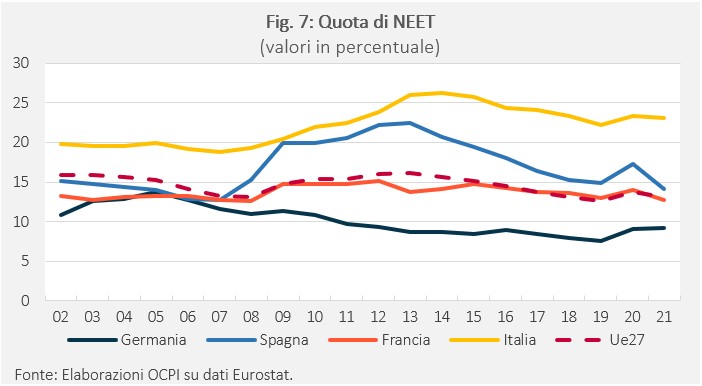

Se come testimoniato nel paragrafo precedente, molti sforzi sono stati compiuti per ridurre il tasso di abbandono scolastico, lo stesso non è accaduto nei confronti dei NEET. L’Italia è il paese con la maggiore percentuale di giovani inattivi se confrontato con gli altri principali Stati europei: infatti, nel 2021 registrava una quota del 23,1 per cento contro una media europea del 13,1 per cento. Inoltre, il fenomeno non è semplicemente una conseguenza diretta di crisi economiche recenti: già nel 2007 i dati italiani registravano livelli più alti della media europea (18,8 vs 13,2 per cento). La Grande Recessione ha peggiorato ulteriormente la situazione e nel 2014 l’Italia ha raggiunto un massimo di 26,2 per cento contro il 15,7 per cento della media europea. Ma non è stato questo il destino di tutti i paesi: la Germania, ad esempio, ha mantenuto nel periodo 2002-2021 una percentuale di NEET inferiore rispetto alla media europea, mentre la Francia si è attestata attorno ad essa. La Spagna, invece, ha registrato un notevole aumento intorno al 2008, superando così la media europea e raggiungendo quella italiana, ma per poco. Dal 2014, infatti, la percentuale di NEET in Spagna si è progressivamente ridotta: questo suggerisce che, la Spagna, a differenza dell’Italia, ha attuato azioni efficaci che sono state in grado di ridurre la portata del fenomeno. Ne è un esempio la Strategia per l’imprenditorialità e l’occupazione giovanile 2013-2016 adottata per ridurre gradualmente il tasso di disoccupazione giovanile (Fig. 7).[7]

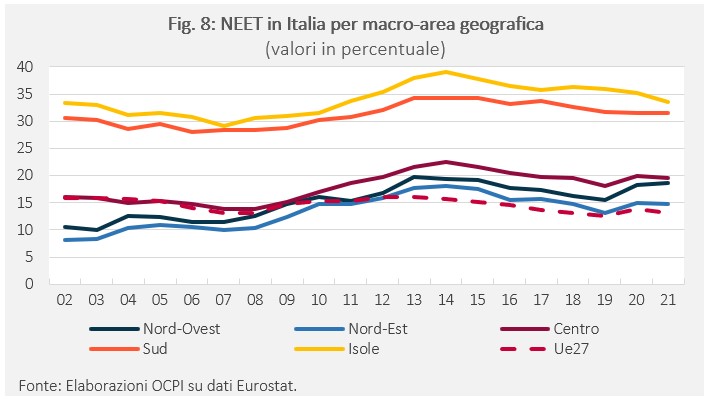

In Italia, le dimensioni del fenomeno destano preoccupazione sia a livello europeo che territoriale: emerge infatti una profonda disparità tra le diverse regioni. (Fig. 8)

In Italia, le dimensioni del fenomeno destano preoccupazione sia a livello europeo che territoriale: emerge infatti una profonda disparità tra le diverse regioni. (Fig. 8)

Nel 2021, la zona centro-settentrionale registrava una percentuale di NEET vicina alla media europea (con un valore minimo del 13,3 per cento nella Provincia Autonoma di Bolzano vs una media europea del 13,1 per cento). Invece, diverso è il caso del Mezzogiorno dove si sono osservate maggiori criticità in Sicilia (36,3 per cento), Campania (34,1 per cento) e Calabria (33,5 per cento). Tuttavia, questi dati devono essere valutati con cautela: l’elevata percentuale di NEET nel Mezzogiorno è anche accompagnata da un forte presenza del lavoro sommerso. Questo può implicare che molti dei giovani che rientrano nella categoria NEET in realtà non sono inattivi, ma impegnati nel mercato del lavoro nero, dunque sottopagati e senza contributi sociali.[8]

Nel 2021, la zona centro-settentrionale registrava una percentuale di NEET vicina alla media europea (con un valore minimo del 13,3 per cento nella Provincia Autonoma di Bolzano vs una media europea del 13,1 per cento). Invece, diverso è il caso del Mezzogiorno dove si sono osservate maggiori criticità in Sicilia (36,3 per cento), Campania (34,1 per cento) e Calabria (33,5 per cento). Tuttavia, questi dati devono essere valutati con cautela: l’elevata percentuale di NEET nel Mezzogiorno è anche accompagnata da un forte presenza del lavoro sommerso. Questo può implicare che molti dei giovani che rientrano nella categoria NEET in realtà non sono inattivi, ma impegnati nel mercato del lavoro nero, dunque sottopagati e senza contributi sociali.[8]

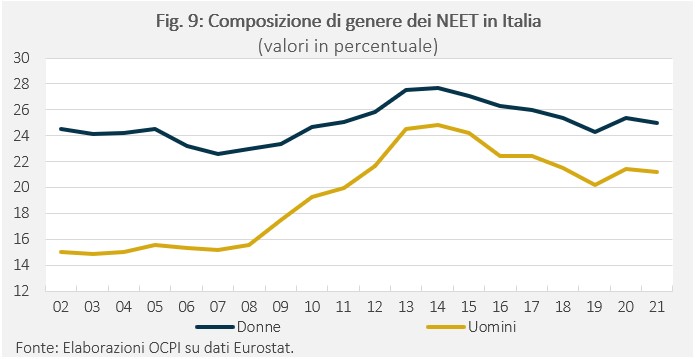

Ai divari territoriali in Italia si aggiungono i divari di genere: la percentuale di donne NEET è infatti maggiore rispetto a quella degli uomini in tutto il periodo considerato. (Fig. 9)

La gravità del fenomeno suggerisce la necessità di azioni economiche e sociali finalizzate a garantire l’inserimento dei giovani NEET nel mondo del lavoro o il loro re-inserimento in quello formativo. A tal proposito, già nel 2016 Mario Draghi ha parlato di “lost generation” sottolineando l’urgenza di un’azione politica imminente a favore dei NEET.

La gravità del fenomeno suggerisce la necessità di azioni economiche e sociali finalizzate a garantire l’inserimento dei giovani NEET nel mondo del lavoro o il loro re-inserimento in quello formativo. A tal proposito, già nel 2016 Mario Draghi ha parlato di “lost generation” sottolineando l’urgenza di un’azione politica imminente a favore dei NEET.

In questo quadro si inserisce il piano nazionale “Neet Working” formalizzato nel 2022 attraverso un decreto congiunto del Ministero per le Politiche giovanili e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finalizzato a “mettere a sistema misure e strategie di prossimità per far emergere il fenomeno, incoraggiare e coinvolgere i giovani inattivi”.[9] L’obiettivo è ridurre di oltre 3 milioni i giovani NEET nella fascia di età 15-34 anni tramite interventi divisi in tre fasi: emersione, ingaggio e attivazione. Il primo stadio è finalizzato all’individuazione dei NEET tramite campagne di sensibilizzazione capaci di coinvolgere giovani che sono in genere difficili da raggiungere (ad esempio i senza tetto o coloro che hanno abbandonato gli studi). La seconda fase è quella del coinvolgimento che richiede maggiori sforzi data la necessità di superare il senso di sfiducia dei giovani nei confronti delle politiche pubbliche e delle istituzioni. In ultimo, l’attivazione prevede l’implementazione di politiche attive a favore dei giovani per garantire il loro reinserimento nei percorsi formativi o lavorativi. Questa serie di interventi verrebbe realizzata tramite un rafforzamento del programma Garanzia Giovani, l’estensione del servizio civile e la creazione di sportelli dedicati nei centri per l’impiego.[10]

Tuttavia, la strada è ancora lunga perché il fenomeno dei NEET ha effetti negativi di lungo periodo non solo a livello individuale, ma anche per l’economia di un Paese. Eurofound ha stimato che il costo economico dei NEET sia molto elevato non solo a causa dei mancati guadagni per i giovani inattivi, ma anche per le spese dei regimi assistenziali (sussidi di disoccupazione, sussidi per l’infanzia, ecc.) che essi generano.[11] Alle gravi conseguenze economiche si affiancano quelle sociali: restare un NEET e dunque improduttivo a lungo significa perdere qualsiasi occasione di migliorare il proprio capitale umano.[12]

[1] Per maggiori dettagli sulla nota precedente, vedasi: Gli effetti del Covid-19 sull’apprendimento, 11 Novembre 2022

[2] Per maggiori dettagli vedasi: How does educational attainment affect participation in the labour market? pag.62-79, Education at a Glance, OECD, 2022

[3] Vedi: EUROPA 2020, Commissione Europea, pag. 6.

[4] Vedi: Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), Consiglio Europeo, pag. 15.

[5] Per maggiori dettagli vedasi: livelli di istruzione e partecipazione alla formazione | anno 2020, Istat, 2020.[6] Per maggiori dettagli vedasi: Tempi difficili. Le condizioni occupazionali degli early school leavers in Italia prima e dopo la crisi, Camilla Borgna e Emanuela Struffolino, 2019.

[7] Per maggiori dettagli vedasi, ad esempio, il seguente documento: Garanzia giovani in Spagna: stato dell’arte e possibili sviluppi. Per maggiori dettagli sulla situazione post covid, si vedano gli effetti della Riforma Diaz sull’articolo di la Repubblica: Spagna, corrono ancora i contratti stabili e per la prima volta da 14 anni disoccupati sotto i 3 milioni.

[8] Per maggiori dettagli vedasi, ad esempio: Lavoro nero, non solo una questione meridionale, Emilio Reyneri, 07.07.2020.

[9] Per maggiori dettagli vedasi: Piano NEET 2022.

[10] Secondo l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), da maggio 2014 a maggio 2022, si sono iscritti al suddetto programma circa 1,7 milioni di giovani, per lo più del Nord rispetto al Mezzogiorno. In generale, i giovani che hanno un titolo di studio più elevato o che hanno precedentemente avuto contatto con i centri per l’impiego sono più propensi ad iscriversi al programma rispetto agli altri.

[11] Per maggiori dettagli, vedasi: NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Eurofound, 2012.

[12] Per maggiori dettagli sulle conseguenze economiche del fenomeno NEET, vedi: The determinants of Italian NEETs and the effects of the economic crisis, C. Quintano, P. Mazzocchi e A. Rocca, 2018.