Gli Stati Uniti hanno pubblicato un rapporto che elenca le azioni dei Paesi dell’Unione Europea che sono percepite come barriere alle esportazioni americane verso l’Europa. Le barriere tariffarie sono modeste. Tra quelle non tariffarie, meno di un quinto sono vere misure di discriminazione a danno delle imprese extra-comunitarie: la più importante forse è il parziale “buy European” nel settore della difesa. Il resto consiste in regolamentazioni più strette di quelle a cui sono abituate le imprese americane, ma che toccano ugualmente le imprese UE e non UE. Non sembra impossibile arrivare a una riconciliazione su diversi di questi punti. In alcuni casi, rimuovere certi vincoli ed efficientare le pratiche delle amministrazioni europee farebbe bene anche alle nostre imprese.

* * *

Il 31 marzo è stato pubblicato dal United States Trade Representative Jamieson Greer il “2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers”, che riporta l’elenco delle barriere che danneggerebbero le esportazioni degli Stati Uniti, sia tariffarie (cioè i dazi) che non tariffarie (vedi link). Queste barriere giustificherebbero la politica commerciale aggressiva recentemente intrapresa dagli Stati Uniti.

Nella sezione del rapporto dedicata all’Unione Europea (da pag. 129 a pag. 162), la parte sui dazi è molto breve. Si criticano i dazi sui prodotti agricoli, 10,8% in media, e su alcuni prodotti non-agricoli: 26% per pesce e prodotti di mare, 22% camion, 14% biciclette, 10% veicoli passeggeri e 6,5% per fertilizzanti e plastica.

Quasi tutte le barriere sono “non-tariffarie”, e includono regolamenti, ostacoli burocratici e prassi che secondo gli USA limitano le loro esportazioni verso l’UE. Nel documento se ne contano 58. Si possono classificare in due gruppi.

Il primo gruppo include le misure effettivamente discriminatorie rispetto a importazioni da Paesi non UE, inclusi gli Stati Uniti. L’elenco è breve (9 misure), e alcuni aspetti criticati hanno una portata davvero limitata. Si criticano:

- La nuova European Defense Industrial Strategy (EDIS) che prevede di allocare da qui al 2030 il 50% della spesa militare ad armamenti made in UE, con un obiettivo di portare la quota al 60% nel 2035. L’industria militare statunitense ne uscirebbe danneggiata, perché negli ultimi anni circa tre quarti della spesa UE per la difesa è stata costituita da importazioni dagli USA. Questa è probabilmente la critica su cui potrebbe essere più difficile trovare un accordo, sia perché si tratta di importi elevati, sia perché la difesa è un settore particolare: basta pensare che anche per le forze armate degli Stati Uniti la maggior parte degli armamenti è di produzione americana.

- I sussidi europei ad Airbus, ritenuti illeciti dalla stessa World Trade Organization (WTO), con danni per la concorrente statunitense Boeing. Il caso però è già stato risolto nel 2021 con un accordo tra Stati Uniti e UE. Il documento conclude che gli Stati Uniti monitoreranno la situazione.

- La regolamentazione sulla programmazione televisiva e cinematografica, che impone alle emittenti europee di dedicare il 30-50% delle ore a produzioni nazionali e di investire una parte dei ricavi in produzioni locali.

- La mancanza di trasparenza e il favoreggiamento di imprese locali nell’assegnazione dei bandi pubblici, soprattutto in Paesi dell’Est Europa (Ungheria, Slovacchia, Slovenia, ecc.).

- I limiti, in diversi Paesi UE, all’acquisizione da parte di entità extra-comunitarie di imprese in settori cruciali come trasporti, infrastrutture, energia, telecomunicazioni e servizi legali.

- Il requisito della cittadinanza europea per l’iscrizione ad alcuni albi professionali (avvocati, revisori contabili).

- La mancanza di chiarezza sui potenziali “sussidi nascosti” erogati a produttori agricoli dai fondi comunitari nell’ambito della Politica Agricola Comune.

- La frammentazione dell’amministrazione doganale: nonostante la politica commerciale e la legislazione doganale siano comuni (cioè competenze esclusive della UE), l’amministrazione doganale è gestita da diverse agenzie negli Stati membri; ciò comporta alti costi amministrativi per le aziende USA e di altri Paesi, che devono dialogare con soggetti diversi e adeguarsi alle relative prassi e interpretazioni.

- L’insistenza dell’Italia nel richiedere a un non meglio identificato stakeholder un pagamento retroattivo per esportazioni di banane verso l’Italia prima del 2006, un caso de minimis comunque riportato nel rapporto.

Il secondo gruppo di barriere riguarda regole che incidono ugualmente su tutte le imprese che vogliono vendere nell’UE, europee o non europee. Non si tratta quindi di misure discriminatorie, anche se vengono percepite come tali per il semplice fatto di differire e di essere in genere più stringenti di quelle americane. Alcune di queste regole interessano però settori dove gli Stati Uniti sono particolarmente presenti. Gli ambiti coinvolti sono:

- E-commerce (6 barriere): cinque atti legislativi (Digital Service Act, Digital Market Act, AI Act, Data Act e GDPR) normano i servizi offerti dalle grandi piattaforme online oppure la raccolta, la diffusione e l’utilizzo dei dati degli utenti di tali servizi. Nonostante le aziende americane siano predominanti in questi settori, l’obiettivo primario di questi atti non è colpire le aziende USA, bensì tutelare i diritti dei cittadini europei. L’eccezione è costituita dalla Web Tax introdotta da alcuni Paesi, come l’Italia, per aumentare la tassazione sui colossi High Tech.

- Standard di sicurezza e salute: le critiche più numerose (quasi una trentina) riguardano gli elevati standard tecnici e di sicurezza che ostacolerebbero le esportazioni USA. Ad esempio, si citano le restrizioni sull'uso di ormoni e prodotti chimici per la crescita degli animali da macellazione e le limitazioni sull’utilizzo degli OGM in agricoltura. Si critica anche la frequente esclusione dei soggetti statunitensi interessati dal processo decisionale nei comitati tecnici comunitari.

- Misure “verdi”: quelle che danneggerebbero i prodotti made in USA sono 9. Tra queste, la proposta di ridurre la produzione e l’uso di sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS), usati per la produzione di semiconduttori e strumenti medici; il limite all’uso di gas fluorurato, che danneggerebbe la vendita di sistemi di refrigerazione e propellenti; e il divieto all’uso di fluoruro di solforile per la fumigazione di alcuni tipi di legno.

- Protezione della proprietà intellettuale: si critica sia l’insufficiente protezione del copyright online in alcuni Stati membri (es. Bulgaria, Polonia e Romania), sia la rigidità delle regole sulla protezione dei marchi di localizzazione geografica (DOP, IGP) sui prodotti agroalimentari europei.

- Inefficienza della burocrazia: le imprese americane si lamentano delle lunghe attese necessarie in alcuni Paesi per ottenere permessi, per esempio in Italia nel settore dell’energia e delle infrastrutture. Queste disfunzioni penalizzano pesantemente anche le imprese italiane, e la loro rimozione sarebbe un bene per tutti.

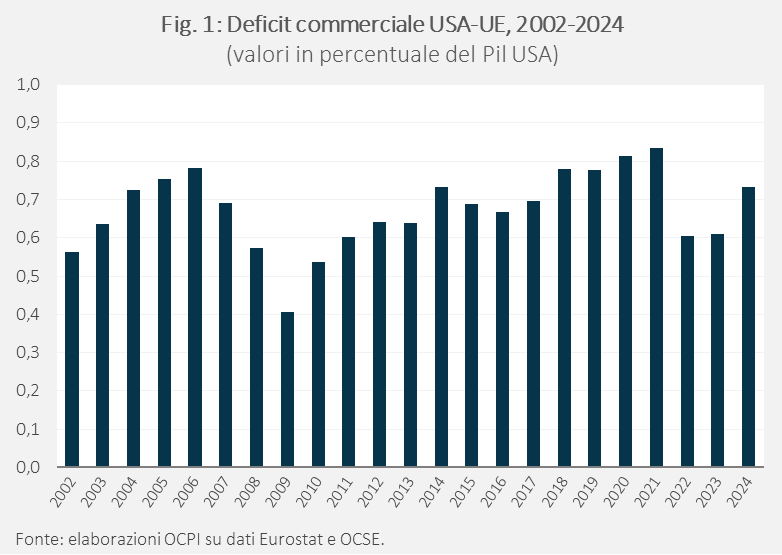

Molte delle barriere citate sono state imposte negli ultimi anni (quasi una ventina dal 2022 in avanti), per cui non possono certo essere la causa del deficit commerciale degli Stati Uniti verso l’UE, dato che questo perdura da decenni (Fig.1). Ciò detto, date le recriminazioni avanzate, la discussione si dovrebbe focalizzare su questi punti, per molti dei quali un accordo non sembra impossibile da raggiungere. Inoltre, rimuovere certi vincoli burocratici ed efficientare le pratiche delle amministrazioni europee farebbe bene anche alle nostre imprese.