Dalla sua approvazione il PNRR è stato modificato già cinque volte, e a settembre il Governo ha proposto una sesta revisione. Le modifiche introdotte nel 2023 si sono concentrate sulle difficoltà produttive e l’inflazione derivanti dal conflitto russo-ucraino, mentre quelle successive sulle necessità attuative di singole misure, rivedendo solo in alcuni casi la portata dei provvedimenti. Questa nota ripercorre i punti fondamentali dei cambiamenti avvenuti e di quelli in corso di approvazione da parte della Commissione europea.

* * *

Il governo italiano sta negoziando una nuova (e ultima) revisione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Come è cambiato fino ad ora il Piano?

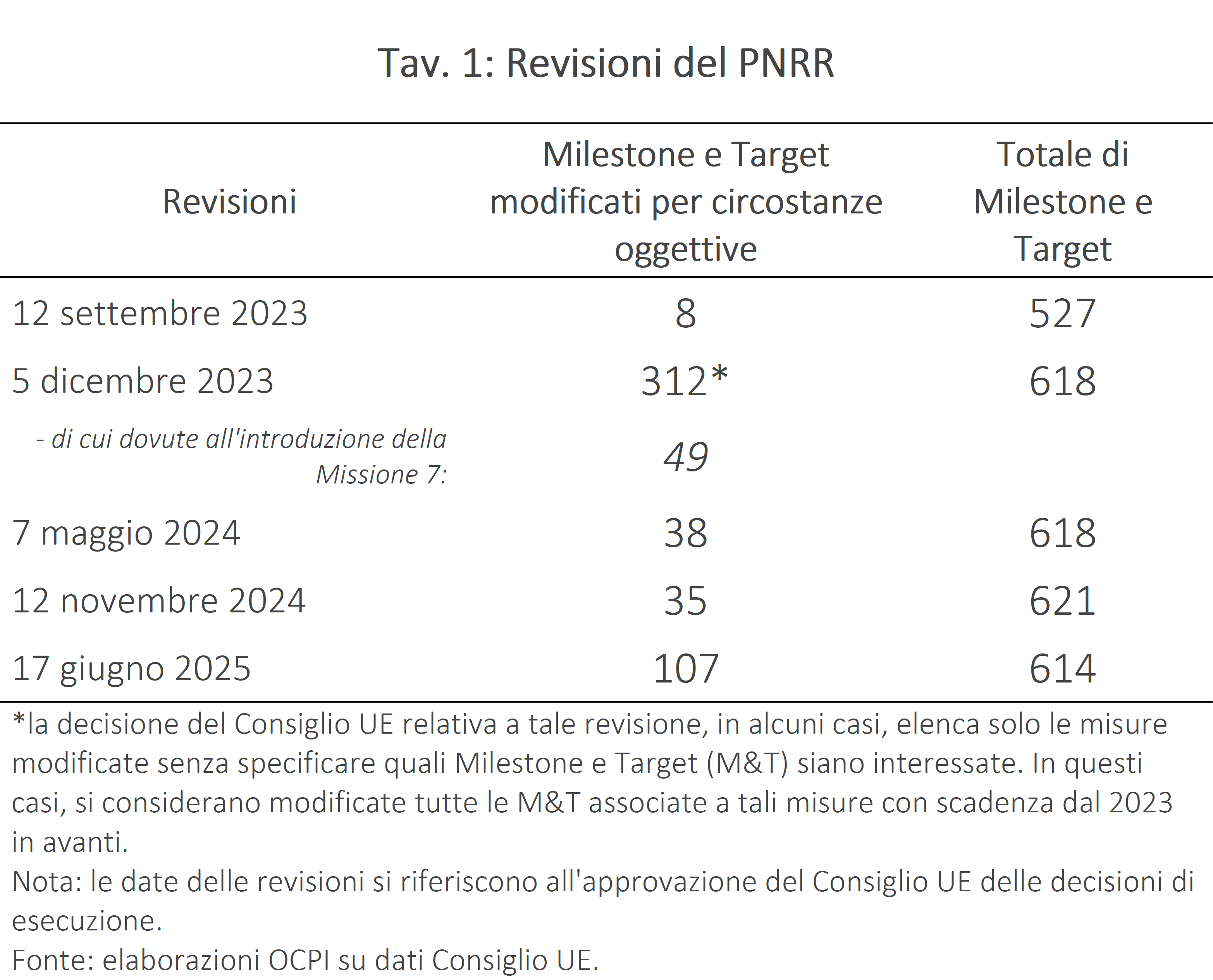

Dopo la sua approvazione nel luglio 2021 da parte delle autorità europee, il PNRR è già stato rivisto cinque volte, aumentando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi di euro a 194,4 miliardi e il totale delle condizioni da rispettare per accedere alle varie rate (le milestone, di natura più qualitativa, e i target, di natura più quantitativa; nel seguito M&T) da 527 a 614.

La maggiore revisione è stata approvata nel dicembre 2023, intervenendo su 312 M&T, e a giugno 2025, intervenuta su 107 M&T. Le altre hanno avuto un perimetro compreso fra le 8 e le 38 M&T modificate (Tav. 1). Sebbene tutte le modifiche sostanziali siano state motivate da sopravvenute “circostanze oggettive”, come richiesto dalle regole per la revisione dei piani, le revisioni hanno riflesso varie finalità: definanziare investimenti rivelatisi in corso di esecuzione incompatibili con i requisiti ambientali del PNRR, reagire a risposte insufficienti da parte delle imprese ai bandi di gara, ovviare all’impossibilità materiale di realizzare per tempo certe opere e rimodulare le scadenze per assicurare l’ottenimento delle rate del PNRR.[1] Dopo la comunicazione dello scorso giugno con cui la Commissione ha invitato gli Stati membri a rivedere i propri piani in vista della scadenza finale nel giugno 2026, l’Italia ha formulato una nuova proposta di modifica. Non è noto quanti M&T saranno coinvolti, ma la revisione sembra ampia. Al 31 agosto, in base al sistema di monitoraggio ReGiS, risultavano infatti realizzate spese solo per il 50% circa della dotazione finanziaria complessiva.[2]

Le revisioni del 2023

Con le revisioni di settembre e, soprattutto, dicembre 2023, il Piano subisce la più grande modifica fino ad ora. Le revisioni affrontano prevalentemente le conseguenze dell’inflazione e le difficoltà nelle catene produttive derivanti dal conflitto russo-ucraino. Ad accusare i maggiori rallentamenti sono gli interventi più connessi all’edilizia, in particolare quelli relativi a scuole, sanità e infrastrutture. Sono quindi modificate 320 M&T (8 a settembre e 312 a dicembre), dilazionando i tempi di realizzazione o riducendo l’ambizione delle misure.

Ad esempio, l’obiettivo per la realizzazione di 7500 alloggi per studenti entro il 31 dicembre 2022 viene sostituito con la sola aggiudicazione dei contratti di appalto entro il 30 giugno 2023, permettendo così di ottenere la terza rata, riferita alle scadenze del secondo semestre 2022 e allora già mancate.[3] Per l’aumento dei posti negli asili nido si passa da aggiudicare tutti gli appalti entro il 30 giugno 2023 ad assegnarne solo la “prima serie”; e l’obiettivo di realizzare 264.480 posti in più entro il 2025 cala a 150.480. Subisce notevoli arretramenti anche il comparto sanitario: i nuovi posti letto previsti diminuiscono da 7.700 (3.500 in terapia intensiva e 4.200 in sub-intensiva) a 5.922 (2.692 in intensiva e 3.230 in subintensiva) entro il 30 giugno 2026.[4] Diminuiscono inoltre le Centrali operative territoriali da 600 a 480;[5] gli Ospedali di Comunità da 400 a 307;[6] le Case della Comunità da 1350 a 1038.[7] In questi casi è possibile che, oltre ai mutamenti macroeconomici, si scontino anche le difficoltà incontrate nella stima iniziale dei costi, o, come nel caso degli asili nido, lo scarso interesse di alcune autorità locali a curarne la costruzione.

Stabilita la priorità di affrancarsi dal gas russo, la revisione di settembre rende più ambizioso l’obiettivo di efficientamento energetico delle abitazioni tramite l’Ecobonus, indirizzandovi le risorse liberate dall’eliminazione del Sismabonus. La superficie da ristrutturare entro il 30 giugno 2023 cresce da 12 a 17 milioni di metri quadrati, pur abolendo la possibilità per i beneficiari di cedere il credito fiscale, a causa degli ingenti costi per il bilancio pubblico.[8] Nella stessa direzione, la revisione di dicembre 2023 aggiunge la Missione 7 “REPowerEU”, articolata in 17 investimenti e 5 riforme.[9] Sono previsti complessivamente finanziamenti aggiuntivi per circa 25 miliardi e il definanziamento di altri interventi per 22 miliardi, portando così il valore del PNRR da 191,5 miliardi agli attuali 194,4. Inoltre la riorganizzazione degli obiettivi ha rimodulato gli importi della quinta e della sesta rata, trasferendoli quasi interamente alla decima (l’ultima), il cui valore passa da 20,8 miliardi a 32,7 e da 120 M&T a 173. Ciò implica uno spostamento in avanti anche dei profili di spesa, sempre più difficili da realizzare in tempi brevi.[10]

Le revisioni del 2024 e 2025

Le revisioni di maggio e novembre 2024 e quella, più corposa, di giugno 2025 intervengono per risolvere necessità attuative di singole misure, precisando criteri di intervento e modificando solo in alcuni casi la portata dei provvedimenti.

Ad esempio, a maggio 2024, a causa di una scarsa adesione, è soppresso l’investimento per rifinanziare progetti di ricerca coinvolti nei partenariati di Horizon Europe (il principale programma UE per il finanziamento della ricerca) inerenti a una serie di campi scientifici.[11] Al suo posto è introdotto un nuovo investimento (“Accordi di Innovazione”) che persegue il medesimo fine ma con la possibilità di finanziare anche progetti esterni a Horizon.[12] A novembre 2024 sono precisate le condizioni a cui le imprese possono ottenere crediti di imposta nell’ambito dell’Investimento “Transizione 4.0”.[13] La revisione di giugno 2025 riduce l’ambizione di alcuni obiettivi della Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e ne introduce di nuovi. A causa di una scarsa partecipazione delle imprese ai bandi di gara, i punti di ricarica elettrica da realizzare passano da 21.355 a 12mila e il finanziamento da 741 milioni di euro a 144. I 597 milioni liberati sono assegnati a un nuovo programma di incentivi per i redditi più bassi e le microimprese per l’acquisto di veicoli elettrici.[14] Infine, sempre a giugno 2025, all’interno della seconda componente della Missione 1 si riduce l’ambizione per lo sviluppo della capacità produttiva di materiali per la microelettronica.[15]

La strada verso il 2026

Lo slittamento in avanti delle scadenze avvenuto nel corso delle revisioni ha periodicamente costretto il governo a rivedere le stime dei tempi di completamento delle opere del PNRR.[16]

Lo scorso 4 giugno la Commissione europea ha evidenziato ritardi diffusi e invitato gli Stati membri a rivedere i propri piani.[17] La proposta di modifica presentata dall’Italia riguarda 34 misure – tra cui Transizione 5.0, misure per ambiente ed energia, interventi infrastrutturali – e distingue tra il potenziamento di misure che hanno mostrato un’elevata capacità di assorbimento dei fondi, misure da trasferire al programma InvestEU e altre la cui attuazione verrebbe affidata a società veicolo, superando così il vincolo temporale del 2026. In quest’ultimo caso, gli obiettivi finali prevedono solo la sottoscrizione di accordi tra la società veicolo e i beneficiari finali tali da impegnare il totale delle risorse stanziate, come peraltro già avvenuto con precedenti revisioni. È il caso, ad esempio, delle misure per sostenere la produzione di batterie e le start-up per la transizione ecologica, le quali sono state modificate a dicembre 2023 prevedendo che i rispettivi attuatori, Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, stipulino entro giugno 2026 accordi vincolanti con i beneficiari finali per impegnare il 100% degli stanziamenti.[18] Se la modifica venisse approvata dalla Commissione in questi termini, sarebbe opportuno istituire meccanismi di supervisione della spesa anche per gli interventi completati oltre il giugno 2026, sul modello delle attuali milestone e target.

[1] Art. 21 del Regolamento UE 241/2021.

[2] Vedi la Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025 e la nota del governo “Proposta di revisione del PNRR in attuazione della Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025” rilasciata il 26 settembre 2025.

[3] Decisione di implementazione del Consiglio UE del 12 settembre 2023, p. 9.

[4] Investimento 1.1, Missione 6 componente 2.

[5] Investimento 1.2, Missione 6 componente 2.

[6] Investimento 1.3, Missione 6 componente 1.

[7] Investimento 1.1, Missione 6 componente 1.

[8] Investimento 2.1, Missione 2 componente 3, Milestone M2C3-2. In origine l’Investimento comprendeva degli interventi sia tramite Ecobonus che tramite Sismabonus. Quest’ultimo è stato definitivamente eliminato con la revisione di dicembre 2023.

[9] Il programma della Commissione europea volto a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e a promuovere la produzione di energia pulita.

[10] Audizione dell’Ufficio Parlamentare del Bilancio sul Decreto Legge n. 24 del 2024, 14 marzo 2024.

[11] Decisione di esecuzione del Consiglio UE 16051/23, Missione 4, componente 2, p. 343.

[12] Decisione di esecuzione del Consiglio UE 9399/24, Missione 4, componente 2, p. 334.

[13] Decisione di esecuzione del Consiglio UE 15114/24, Allegato 1, obiettivo M1C2-3.

[14] Decisione di esecuzione del Consiglio UE 9587/25, Allegato 1, Missione 2 componente 2, investimenti 4.3 e 4.5. Sulle conseguenze della revisione di giugno 2025 si veda Leonardi, Rizzo, Secomandi, Zanardi, “La nuova revisione del Pnnr. E non sarà l’ultima”, 3 giugno 2025.

[15] Ibid. Missione 1 componente 5, obiettivo 15, pag. 169. L’obiettivo di capacità produttiva annua passa da 374mila substrati di carburo di silicio a 197mila.

[16] Rispetto alle previsioni dello scorso aprile, il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) indica una riduzione della spesa PNRR prevista dall’1,7% del Pil all’1,2% nel 2025, dal 3,2% al 2,1% nel 2026 e un aumento dallo 0,5% del Pil all’1,6% dal 2027 in avanti. Vedi il Documento di finanza pubblica – 2025, Sezione 1, p. 52 e Documento programmatico di finanza pubblica – 2025, p. 48.

Inoltre, nel 2025 il contributo alla crescita annuale del Pil reale dovrebbe restare dell’1% (Dpfp), come già stimato dal Piano Strutturale di Bilancio nel settembre 2024, nonostante i minori investimenti di cui sopra, e diminuire nel 2026 dall’1,6% all’1,4%. In ogni caso, se la realizzazione del PNRR rallenta è ragionevole aspettarsi il rinvio del suo contributo alla crescita. Cfr. Piano Strutturale di Bilancio a medio termine – 2024, p. 191 (scenario a efficienza media) e Documento programmatico di finanza pubblica – 2025, p. 119.

[17] Commissione Europea, COM(2025) 310 final. Le erogazioni delle rate nei primi 5 mesi del 2025 ammontano a 9,5 miliardi di euro, contro i 66 miliardi sborsati nella seconda metà del 2024. Fra le modifiche dei piani suggerite: redistribuire i finanziamenti verso le misure con migliori performance, conferire capitale a banche o istituti di promozione nazionale, trasferire i fondi a determinati programmi di investimento europei, eliminazione in tutto o in parte degli interventi irrealizzabili per tempo (opzioni politicamente più difficili da percorrere) valutando la possibilità di portare avanti singole misure all’infuori del PNRR.

[18] Cfr. le modifiche apportate all’Investimento 5.1, Missione 2, componente 2 con la revisione di dicembre 2023 e in particolare gli obiettivi M2C2-40 e M2C2-43.