Il Piano Mattei è un’importante iniziativa intrapresa dal governo Meloni in Africa. Attualmente coinvolge nove Paesi, dai quali l’Italia ha importato beni per 20,5 mld di euro nel 2024 (il 3,6% delle importazioni italiane), di cui 9,4 mld di gas; entro fine anno si aggiungeranno altri cinque Paesi, portando il totale a 14, un quarto del continente. L’obiettivo del Piano è rafforzare la collaborazione con gli Stati africani per promuoverne lo sviluppo economico e sociale e contrastare le cause delle migrazioni irregolari. Tuttavia, dei 5,5 mld stanziati sono stati allocati, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, solo 600 mln. È auspicabile che il Governo fornisca informazioni più dettagliate nella prossima relazione sullo stato di attuazione del Piano, prevista entro il 30 giugno. Sia come sia, nel complesso, il Piano, se attuato efficacemente, può risultare utile per rafforzare i legami dell’Italia con i Paesi coinvolti. Ma difficilmente la crescita economica che ne potrebbe derivare riuscirebbe a chiudere il divario di reddito pro capite tra il nostro Paese e Paesi africani coinvolti nel Piano, al punto da rendere meno attraente l’emigrazione verso l’Italia.

* * *

Il Piano Mattei è stato avviato con il decreto-legge n. 161/2023 (convertito nella Legge n. 2/2024). Come scritto nel preambolo del decreto, il suo obiettivo è di “potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari”. I progetti di collaborazione possono riguardare sei aree: formazione, agricoltura, salute, acqua, energia e infrastrutture.

Il Piano ha durata quadriennale (ma può essere rinnovato) e conta una dotazione di 5,5 mld di euro: 2,5 mld provengono dalle risorse per la cooperazione e lo sviluppo (ministero degli Esteri) e 3 mld dal Fondo italiano per il clima (ministero dell’Ambiente).[1] Risorse già stanziate quindi, ma con una nuova destinazione.

La gestione del Piano è affidata a una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dai Ministri e da altri soggetti coinvolti. Partecipano alle riunioni della Cabina di regia rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, SACE S.p.A. e Simest S.p.A, oltre a rappresentanti dell’università, della società civile e delle imprese coinvolte nei progetti, tra cui Eni, Enel, Fincantieri e Leonardo (vedi link). Vi è poi una Struttura di Missione, coordinata dal Ministro plenipotenziario Fabrizio Saggio (ex ambasciatore a Tunisi), col compito di supportare la Cabina di regia.

Entro il 30 giugno di ogni anno è prevista una relazione sullo stato di attuazione dei progetti.[2] La relazione, predisposta dalla Struttura di Missione, viene trasmessa alle Camere dopo l’approvazione della Cabina di regia.

Cosa si sta facendo in pratica

Le informazioni finora pubblicate sugli sviluppi del Piano sono limitate.

Nove Paesi per ora sono coinvolti: quattro nel Nord-Africa (Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia) e cinque nell’Africa sub-sahariana (Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya e Mozambico). Nel 2025 dovrebbero essere coinvolte nel Piano anche Angola, Ghana, Mauritania, Tanzania e Senegal, per un totale di 14 Paesi, un quarto di quelli africani. I Paesi sono stati scelti per richiesta del Paese stesso o per supportare progetti già avviati da imprese italiane su quel territorio.[3]

Per ora sono stati identificati 21 progetti. Tuttavia, solo per 9 è stato definito in modo preciso l’importo delle risorse da impegnare, per un totale di circa 600 mln, erogati in parte a fondo perduto in parte come prestiti agevolati. I progetti possono riguardare più di un settore e più di un Paese.

L’ambito con più progetti è la formazione (10 progetti), seguito da agricoltura (6), energia (4), acqua (3), infrastrutture (3) e salute (2). La formazione riguarda sia iniziative legate all’istruzione primaria che a quella professionale: ad esempio, in Algeria si prevede la creazione di un centro di formazione per aziende ad alto contenuto tecnologico, mentre in Costa d’Avorio si prevede il potenziamento delle infrastrutture scolastiche e la formazione di insegnanti per scuole primarie.

Il Paese con più progetti è la Tunisia (6), seguita da Algeria e Costa d’Avorio (entrambi con 5 progetti), Egitto, Etiopia, Kenya e Marocco (ciascuno con 4 progetti), Mozambico (3 progetti) e Repubblica del Congo (2 progetti). Per maggiori informazioni vedi l’Appendice.

Focalizziamoci ora sui progetti per cui sono stati identificati gli importi specifici da impegnare (i sopra citati 600 mln). Escludendo i progetti multilaterali, il Kenya è il principale destinatario (124 milioni di euro), seguito da Costa d’Avorio (64 milioni) e Mozambico (38 milioni).

Un progetto assorbe più della metà dei 600 milioni: è il “Corridoio di Lobito” (320 milioni), realizzato con USA e UE, che collegherà Angola e Zambia tramite una ferrovia per il trasporto di minerali e prodotti agricoli. Il secondo, in Kenya, è un progetto affidato a ENI per la produzione di olio vegetale per biocarburanti, così da sostenere 200.000 piccoli agricoltori con nuove tecnologie e pratiche agricole, per un totale di 210 mln di dollari (75 dal Fondo italiano per il Clima e 135 dalla Banca Mondiale). Altri progetti rilevanti sono, sempre in Kenya un programma per ridurre parassiti che infettano cereali e frutta secca, con l'acquisto di essiccatori e la creazione di un centro specializzato (50 mln). In Costa d’Avorio, oltre al progetto per la formazione menzionato in precedenza da 15 mln, è previsto un intervento da 49 mln per potenziare la rete sanitaria e ampliare l’ospedale materno-infantile Abobo di Abidjan. I restanti progetti sono di dimensioni inferiori.

Cosa importa l’Italia dai Paesi coinvolti?

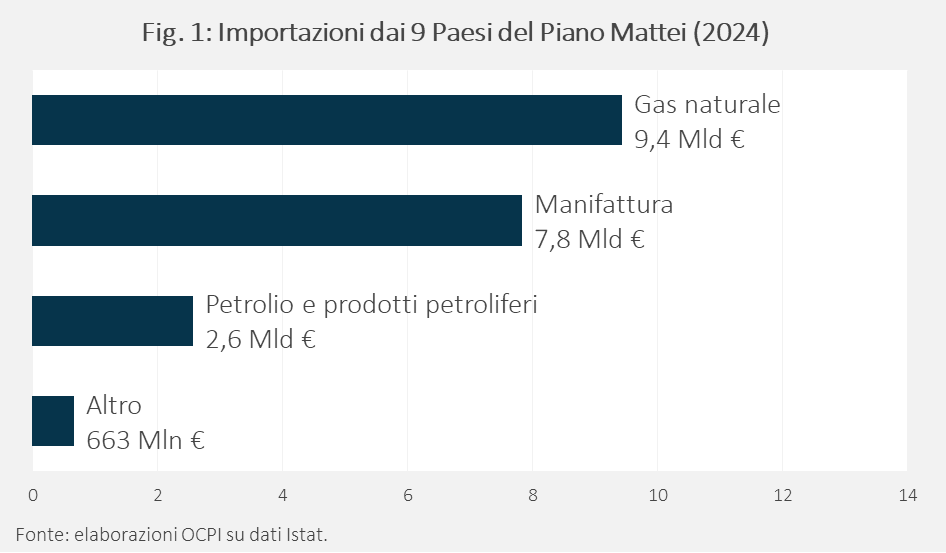

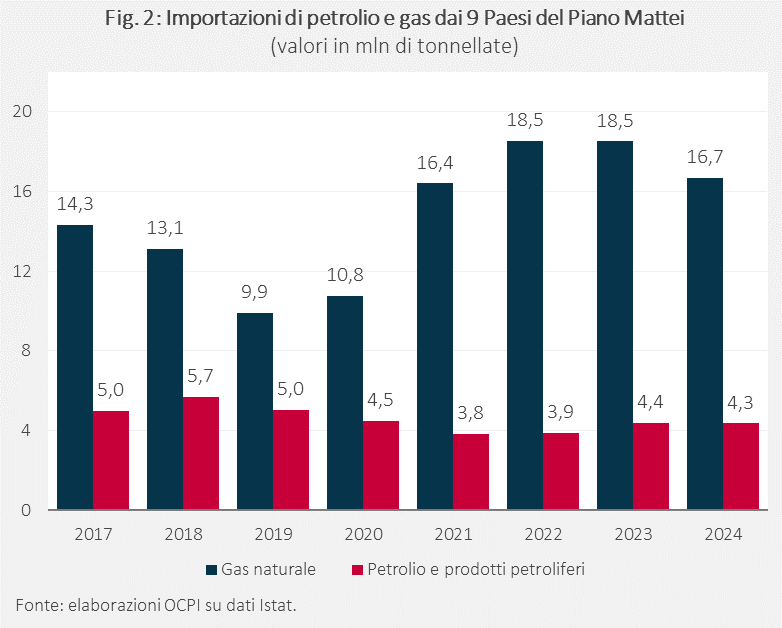

Nel 2024 l’Italia ha importato beni per 20,5 mld di euro (3,6% del totale delle importazioni italiane) dai nove Paesi del Piano. Il prodotto principale è il gas: 9,4 mld di euro, prevalentemente dall’Algeria; segue la manifattura per 7,8 mld e il petrolio per 2,6 mld (Fig. 1). Tuttavia, nel 2024 la quantità di gas e petrolio importata è diminuita: nel 2024 l’import di petrolio è sceso marginalmente (da 4,4 mln di tonnellate nel 2023 a 4,3 nel 2024), ma l’import di gas è calato del 10%, passando da 18,5 mln di tonnellate del 2023 a 16,7 mln nel 2024 (Fig. 2).

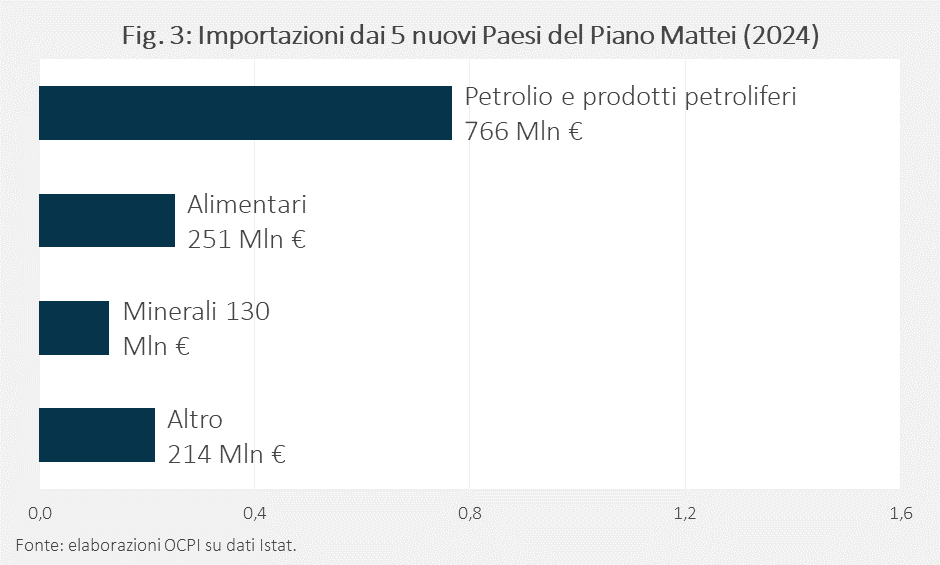

Dai cinque nuovi Paesi che dovrebbero entrare nel 2025 l’Italia ha importato beni per un totale di circa 1,4 mld di euro nel 2024 (Fig. 3). Il principale prodotto è il petrolio (766 mln), seguito dagli alimentari (251 mln). Il Paese da cui abbiamo importato più petrolio è l’Angola (475 mln circa), seguito dal Ghana (287 mln).

Ma il Piano può costituire un freno all’immigrazione?

Il Piano mira a sostenere lo sviluppo economico dei Paesi africani coinvolti. Il governo ritiene che, in questo modo, si possa attenuare la pressione ad emigrare verso l’Europa, dato che tra gli ambiti di intervento del Piano vi è la “prevenzione e il contrasto dell’immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali” (vedi art.1 comma 2 della legge n. 2/2024 al link). Ma il Piano può davvero costituire un freno all’immigrazione? In realtà, se anche venissero impiegati tutti i 5,5 mld messi a disposizione, questi rappresenterebbero lo 0,5% circa del Pil aggregato dei nove Paesi; non certo un importo in grado di rivoluzionare le economie di queste nazioni.

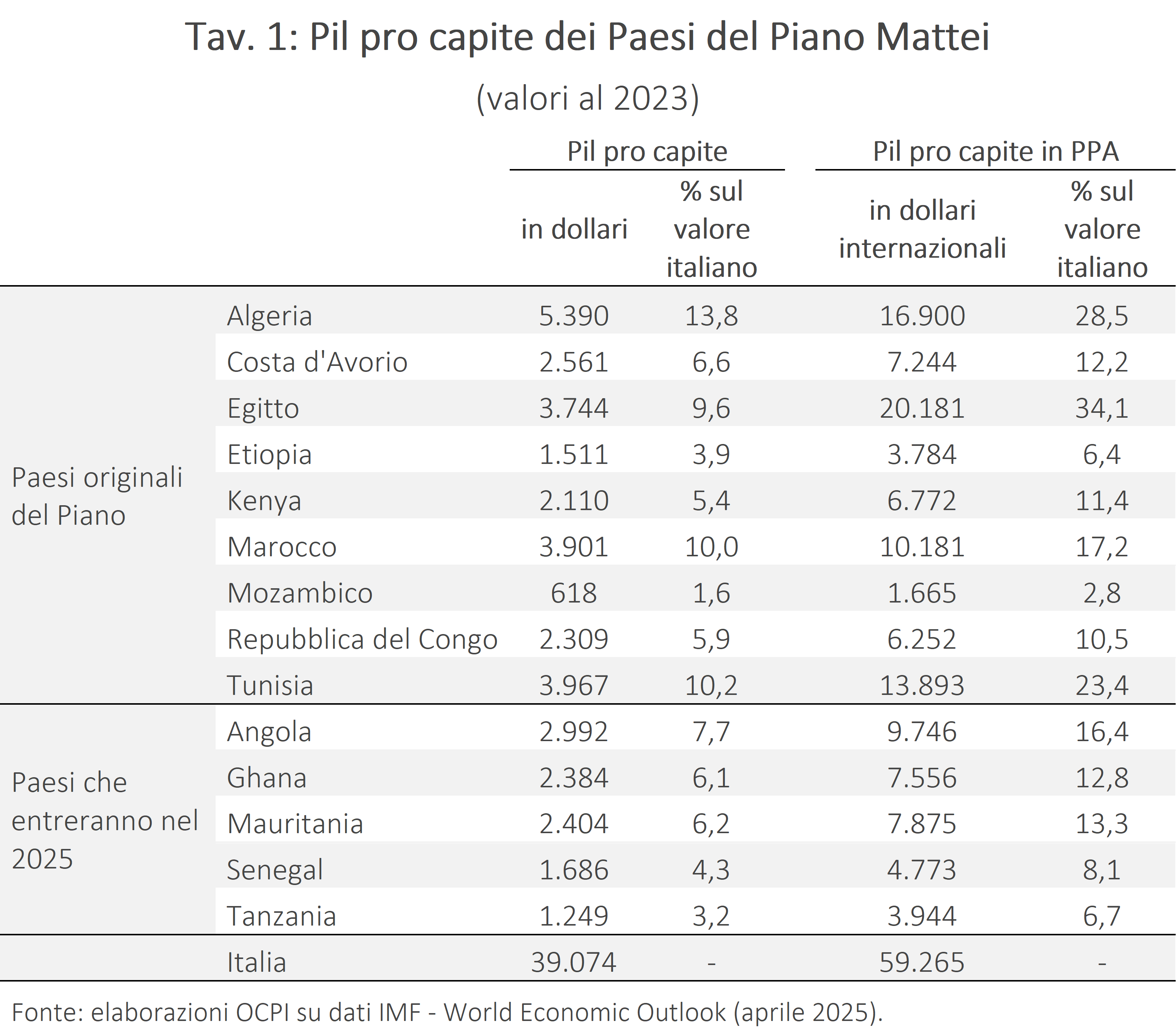

Il nodo, tuttavia, non sono tanto le risorse stanziate, quanto l’enorme divario economico tra Africa ed Europa. Nel 2023, il Pil pro capite medio dei 9 Paesi coinvolti era di 2.901 dollari, cioè solo il 7,4% di quello italiano, pari a 39 mila dollari (Tav. 1). Anche considerando la Parità del Potere d’Acquisto (PPA), il divario resta ampio: 9.652 dollari internazionali, contro i 59 mila italiani. Il divario è particolarmente forte con i Paesi dell’Africa subsahariana: usando dati a PPA, il reddito medio è il 13% di quello italiano, con una punta minima del 6,4% per l’Etiopia.

Per ridurre in modo sostanziale questi divari occorreranno decenni. Se il Pil pro capite medio dei 14 Paesi sopra indicati crescesse del 3% ogni anno e quello italiano solo dell’1%, servirebbero 63 anni per portare il loro reddito pro capite (a PPA) alla metà di quello italiano e 90 anni per i Paesi dell’Africa subsahariana.

Ciò non vuol dire che il Piano Mattei sia sbagliato. Il Piano può infatti rafforzare i rapporti con l’Africa, favorire il commercio e facilitare un nostro maggior accesso alle materie prime. Ma è del tutto improbabile che riesca veramente a ridurre l’incentivo a migrare.

Appendice

I progetti del Piano Mattei nei nove Paesi per ora coinvolti sono:

- Algeria (i settori interessati sono agricoltura e formazione) – Progetto di “agricoltura desertica”, frutto di un partenariato tra Bonifiche Ferraresi (al 49%) e il Fondo nazionale per gli investimenti algerino per 420 mln di euro, prevede la coltivazione di grano, cereali e semi per oli su 800 ettari nel Sahara sud-orientale; il 30% della produzione sarà destinato all’esportazione in Italia. Il progetto è stato avviato lo scorso dicembre. Viene poi istituito un centro di formazione nelle scienze applicate con un finanziamento misto italo-algerino, ma i documenti governativi non indicano il budget previsto; l’avvio del progetto è previsto per il 2025, anche se non sono stati indicati i soggetti esecutori.

- Egitto (agricoltura e formazione) – Il 24 ottobre è stata inaugurata a Hurghada una scuola alberghiera intitolata a Enrico Mattei, finanziata dal Ministero italiano del turismo (importo non specificato); l’inizio dei corsi è previsto per il primo trimestre del 2025. Inizialmente, era previsto anche un progetto agricolo “in fase di finalizzazione”, sempre con Bonifiche Ferraresi, ma l’ultima Relazione sullo stato di attuazione del Piano dell’11 novembre scorso (vedi link) non ne fa menzione.

- Marocco (energia e salute) – Creazione di un centro di formazione sulle energie rinnovabili presso il Politecnico Mohammed VI; il primo corso si è tenuto a ottobre. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Enel, in collaborazione con la fondazione italiana RES4Africa e l'università marocchina. Sviluppo di sistemi di monitoraggio remoto per pazienti con patologie croniche; il progetto è finanziato dalla società italiana Dedalus con il supporto dell’ospedale Gaslini di Genova. Nei documenti governativi non si fa menzione delle risorse stanziate.

- Tunisia (agricoltura e formazione) – Progetto “Tandem” per il trattamento delle acque reflue, il miglioramento delle tecniche di coltura, l’incremento della meccanizzazione nelle aree colpite da siccità, ecc. Il progetto gode di un finanziamento di 33,6 mln a carico della cooperazione italiana; nel primo semestre del 2025 si prevede l’approvazione degli studi di fattibilità. Si prevede inoltre la creazione a Tunisi di un centro di formazione per aziende nel settore energetico, finanziato da Terna, e un progetto di valorizzazione di tre siti archeologici tunisini. Per questi due ultimi programmi non sono indicati i fondi stanziati.

- Repubblica del Congo (acqua) – Miglioramento dell’accesso all’acqua per la capitale Brazzaville.

- Costa d’Avorio (salute, istruzione e pubblica amministrazione) – Investimenti per il rafforzamento delle infrastrutture e della formazione educativa (15 mln erogati a fondo perduto dalla cooperazione italiana); avvio previsto nel primo semestre del 2025. Potenziamento delle strutture sanitarie (49 mln, di cui 19 mln a dono e 30 in crediti d’aiuto); l’avvio entro giugno 2025. Supporto alle filiere agricole per il consumo interno tramite SACE.

- Etiopia (acqua e istruzione) – Risanamento delle acque e riqualificazione delle aree verdi del lago Boye (25 mln dalla cooperazione italiana, di cui 13,5 a fondo perduto già erogati e 11,5 come credito agevolato), con la collaborazione di CDP e AICS. Riforma dell’università di Addis Abeba per garantirne maggiore autonomia gestionale (nessuna indicazione sui fondi); l’avvio era previsto a gennaio.

- Kenya (agricoltura e industria) – Ampliamento della produzione di olio vegetale per biocarburanti. Il progetto, avviato lo scorso maggio, vale 210 mln di dollari, di cui 75 provengono dal Fondo italiano per il clima e 135 dalla Banca mondiale, ed è affidato a Eni. Riduzione dei parassiti che infettano cereali e frutta secca con un finanziamento di 49 mln di euro, di cui 20 a dono, a valere sui fondi della cooperazione.

- Mozambico (formazione) – Creazione di un polo agroalimentare nella provincia di Manica per valorizzare la produzione locale (38 mln dalla cooperazione, di cui 35 come prestiti agevolati).

- Piani transnazionali:

- Corridoio di Lobito (vedi sopra)

- Progetto per realizzare una mappatura delle infrastrutture di produzione di energie rinnovabili esistenti in Tunisia, Algeria ed Egitto.

- Progetto finanziato integralmente con fondi UE attraverso il Technical Support Instrument: è stato avviato lo scorso mese di maggio e si concluderà a settembre 2025. Creazione di un centro a Roma per rafforzare gli ecosistemi locali di intelligenza artificiale nei 9 Paesi originali del Piano. Il centro, il cui avvio era previsto per gennaio 2025, sostiene le start up africane e promuove partenariati con centri di ricerca e università. Per questi due ultimi progetti non si conosce l’ammontare dei fondi stanziati.

[1] Il Fondo italiano per il clima è stato istituito con la Legge di Bilancio 2022 dal Governo Draghi per rispettare gli impegni presi alla Conferenza di Parigi del 2015. La Legge di Bilancio fu votata da tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia.